-

-

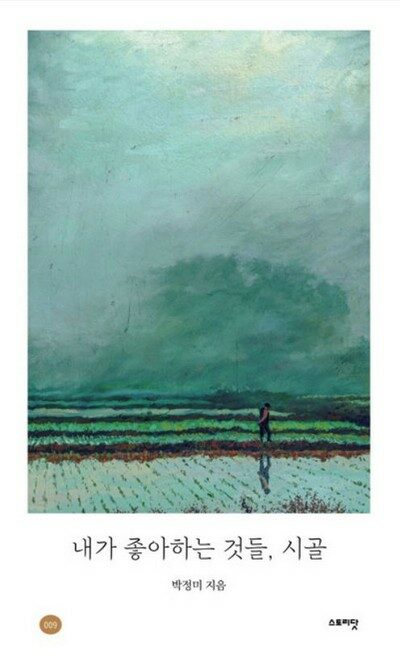

내가 좋아하는 것들, 시골 ㅣ 내가 좋아하는 것들 9

박정미 지음 / 스토리닷 / 2023년 4월

평점 :

숲노래 숲책 . 환경책 읽기 2023.10.25.

숲책 읽기 202

《내가 좋아하는 것들, 시골》

박정미

스토리닷

2023.4.10.

《내가 좋아하는 것들, 시골》(박정미, 스토리닷, 2023)을 읽으면 시골이라는 터전을 싱그러우면서 새롭게 품으면서 사랑하려는 마음을 물씬 누릴 만합니다. 이 땅에서 시골은 서울(도시)보다 훨씬 넓고 크되, 시골사람은 매우 적어요. 서울(도시)에는 사람이 가득합니다만, 그리 안 넓고 안 큰 자리에 다닥다닥 몰려 살아요. 흔히들 “사람 많은 서울에 일거리가 많고 돈벌이가 많다”고 여깁니다. 옳은 말입니다. 돈을 벌고 싶다면 서울에서 살아야지요. 이름을 날리려면 서울내기가 되어야 합니다. 힘을 거머쥐려 할 적에도 서울에 뿌리를 내릴 일입니다.

시골도 일거리는 수두룩하되, 서울과 달리 시골에서는 돈벌이가 적습니다. 시골내기는 이름을 날리기 어렵거나 못 날립니다. 시골사람은 힘을 부리거나 다스리거나 펴지 않고, 거머쥐거나 붙잡지 않습니다.

시끌벅적하게 살고 싶으니 서울사람이 됩니다. 조용하거나 고즈넉이 살고 싶기에 시골사람이 됩니다. 사람을 널리 사귀면서 돈도 이름도 힘도 얻고 누리면서 펴고 싶기에 서울사람으로 지냅니다. 사랑할 사람을 사랑하면서 스스로 새롭게 깨어나고 피어나면서 눈뜨려는 마음을 틔울 뜻으로 시골사람으로 지내요.

서울은 나쁘지도 좋지도 않습니다. 그저 서울은 북새통일 뿐입니다. 시골은 좋지도 나쁘지도 않습니다. 그저 시골은 시원하며 고운 고장이요, 싱그러우면서 깊은 골이며, 샘물과 멧골을 품으면서 푸른 삶터일 뿐입니다.

《내가 좋아하는 것들, 시골》은 서울을 떠나서 시골에서 어떻게 하루하루 깃들며 새롭게 시골을 만나서 배우는가 하는 줄거리를 들려주어요. 하나부터 열까지 배움거리인 시골이에요. 서울에도 배움거리는 많다지만, ‘서울 배움거리’는 죄다 ‘돈·이름·힘’하고 얽혀요. ‘서울 배움거리’는 ‘길들이는 틀’이기도 합니다. 이와 달리 ‘시골 배움거리’는 몽땅 ‘들·숲·바다’에 ‘풀·꽃·나무’입니다. ‘시골 배움거리’는 ‘살리는 빛’이기도 합니다.

우리말 ‘끝’은 ‘꽃’하고 맞물립니다. 끝이요 끄트머리이기에 꽃이면서 꼬마입니다. 끝을 맺는 자리는 언제나 처음을 여는 길이곤 해요. 풀과 나무는 꽃을 피우면서 ‘끝’을 맺어요. 한해살이 끝을 맺지요. 풀과 나무는 꽃을 피워서 씨앗을 맺은 뒤부터 고요히 쉽니다. 시골살이를 하는 사람은 꽃씨를 맺고 열매를 내놓는 풀과 나무처럼, 봄에 눈뜨고 여름에 일어나고 가을에 일하고 겨울에 쉬면서 철빛에 물들어요. 철들어 가고 싶기에 시골살림을 짓습니다.

그러면 서울사람은 철빛을 모를까요? 네, 그럼요. 서울사람은 철들지 않는 틀입니다. 서울사람한테는 ‘달종이 날짜(달력 숫자)’가 있을 뿐, 모든 철과 달과 날이 다르게 흐르는 숨빛이며 바람빛이며 별빛인 줄 못 느끼거나 안 쳐다봅니다.

나무가 언제 움트는지 지켜보지 않는 서울사람이 어떻게 철들었다고 할까요? 나비가 어떻게 고치를 틀고서 애벌레 몸을 벗고서 날개돋이를 하는지 안 지켜보는 서울사람이 어떻게 슬기롭다고 할까요? 봄맞이로 찾아온 제비를 봄여름에 날마다 맞이하고 노래를 듣다가 가을에 배웅하는 철빛을 모르는 서울사람이 어떻게 어질다고 할 수 있나요?

모든 다른 하루를 즐겁게 노래할 수 있기에 사람입니다. 사람이란, 사이에 있는 숨결입니다. 사람이란, 사랑을 펴는 목숨입니다. 사람이란, 살림을 짓기에 살아가면서 사르르 녹일 줄 아는 숨빛입니다.

다들 그냥그냥 ‘지방’ 같은 말을 쓰곤 하는데, 우리말에는 ‘지방’이 없어요. 우리말은 그냥 ‘시골’입니다. 시골이기에 시골말입니다. 시골말이기에 사투리입니다. 사투리란, 사람으로서 숲을 품고 삶을 사랑하기에 스스로 투박하게 지으면서 아이들한테 물려주는 살림말입니다.

오늘날 서울을 봐요. 서울사람은 아이들한테 무엇을 물려줄 수 있지요? 쇳덩이(자동차)나 잿집(아파트)을 물려준들, 아이들은 몇 해를 건사하기도 어렵습니다. 어느 해가 지나면 와르르 허무는 쓰레기더미인 잿집(아파트)입니다. 쉰 해나 일흔 해는커녕 스무 해를 굴리기도 벅찬 쇳덩이(자동차)입니다.

시골을 보셔요. 논밭은 즈믄해(1000년)도 거뜬합니다. 돌과 흙과 짚으로 지은 시골집은 온해(100년)뿐 아니라 두온해(200년)나 닷온해(500년)를 이어도 조금만 손보면서 즐거이 살아갈 만합니다.

우리는 무엇을 품고 보고 배우면서 아이들한테 물려줄 어른일 적에 사람다운 사람일까요? 우리는 어디에서 살아가며 하루를 지을 적에 사람다운 사람일까요? 우두머리(대통령)가 없어도 나라는 안 무너지지만, 시골이 없으면 나라는 무너집니다. 벼슬꾼(정치인·공무원)이 없어도 나라는 안 사라지지만, 시골이 없으면 나라는 사라집니다. 그러나 오늘날 시골은 새도 숲짐승도 풀벌레도 벌나비도 개구리도 뱀도 모두 미워하거나 풀죽임물로 짓밟는 죽음터로 기울어요. 시골이 시골빛을 찾을 적에 나라가 나라다워요. 서울이 고개숙일 줄 알아야 나라가 반듯해요. 서울사람은 시골사람한테서 살림과 숲과 사랑을 어질게 배울 노릇입니다. 서울사람이 돈·이름·힘에 사로잡혀서 자꾸자꾸 넋을 잃고 헤매면서 벼슬을 움켜쥐기만 한다면, 다같이 죽음수렁에 잠기겠지요.

ㅅㄴㄹ

나무를 깎으면서 나무마다의 결과 색을 알게 되는 것이 즐거웠다. (26쪽)

시골의 삶은 그렇지 않았다. 시간은 없고 계절이 있었다. 시간을 셀 틈도 없이 철이 돌아왔고, 철마다 먹어야 할 것, 해야 할 것들이 있었다. (40쪽)

몇 달을 오가시던 할아버지의 걸음이 뚝 끊겼고, 어느 날 아드님과 함께 책방에 나타나셨다. 할아버지는 알츠하이머 증상이 있으셨다. (63쪽)

희한하게도 할머니들의 수다가 계속될수록 일의 속도가 더 빨라졌다. (92쪽)

시골에서는 돈을 주고 사는 것보다 내 손으로 직접 만드는 편이 쉬웠다. (145쪽)

할머니들은 좋은 어른이셨다. 가르쳐 드리고 싶은 것보다 배우고 싶은 것이 많았다. 평생 좋은 선생님을 만난 적은 없지만 좋은 할머니들을 많이 만나게 되어 정말 다행이란 생각이 들었다. (159쪽)

+

내 이야기를 책으로 만들자는 제의에는 망설여졌다

→ 내 이야기를 책으로 묶자는 말에는 망설였다

→ 내 이야기를 책으로 내자고 할 적에는 망설였다

21쪽

누구보다 깊은 잠을 잤다

→ 누구보다 깊이 잤다

→ 누구보다 곯아떨어졌다

29쪽

육해공의 재료를 다 굽고 나면 불을 땐다. 불멍 시간이다

→ 물뭍하늘감을 다 굽고 나면 불을 땐다. 불멍이다

47쪽

도시에서는 조깅을 하며 쓰레기를 줍는 ‘플로깅’이 유행인가 보다. 우리말로는 ‘쓰담달리기’라고 부른다고 한다

→ 서울에서는 달리다가 쓰레기를 줍는 ‘쓰다달리기’가 한창인가 보다

53쪽

머리카락을 쭈뼛 서게 한다

→ 머리카락이 쭈뼛 선다

77쪽

내려와 처음 살았던 마을의 할머니 세 분이 오셨다

→ 와서 처음 살던 마을 할머니 세 분이 오셨다

85쪽

봉인이 해제되는 기분이 이런 걸까

→ 풀리는 마음이 이러할까

→ 빗장을 열면 이러할까

85쪽

열다섯 개의 택호 중에

→ 열다섯 집이름에서

→ 열다섯 집씨 가운데

86쪽

결국 죽게 만드는 마이너스 손

→ 끝끝내 죽이는 손

→ 끝내 죽이는 지움손

→ 마침내 죽이는 뺄셈손

101쪽

너무 원대한 꿈이었다

→ 너무 부푼 꿈이었다

→ 꿈이 너무 컸다

103쪽

어깨에 오십견을 얻고는 빵 만들기를 그만두었다

→ 어깨앓이를 얻고는 빵굽기를 그만두었다

150쪽

수업이 이루어졌다

→ 배운다

→ 가르친다

155쪽

저녁에 논길을 걸어다니시는 것이 걱정되어 상의를 드려 보아도

→ 저녁에 논길을 걸어다니시니 걱정스러워 여쭈어 보아도

156쪽

집이 구해지지 않아서 다른 마을로 이사해야 했지만

→ 집을 찾지 못해서 다른 마을로 떠나야 했지만

→ 집을 얻지 못해서 다른 마을로 옮겨야 했지만

163쪽

옆에 앉아 채반을 무릎에 얹고 블루베리 고르는 일을 거든다

→ 옆에 앉아 채그릇을 무릎에 얹고 파랑딸 고르기를 거든다

184쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove