-

-

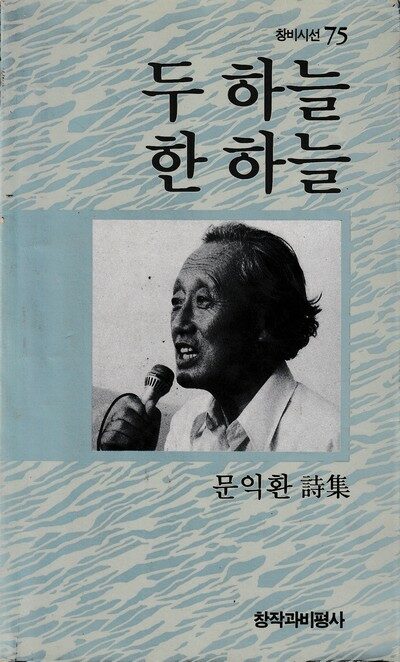

두 하늘 한 하늘 ㅣ 창비시선 75

문익환 지음 / 창비 / 1989년 6월

평점 :

품절

숲노래 노래꽃 / 문학비평 . 시읽기 2023.10.13.

노래책시렁 368

《두 하늘 한 하늘》

문익환

창작과비평사

1989.6.15.

1989년을 떠올립니다. 전두환이나 노태우 같은 꼭두각시가 아닌, 옆집 할아버지 같은 사람이 높녘에 맨몸으로 걸어갈 수 있던 몸짓이 놀라웠습니다. 한겨레가 한나라로 어깨동무하면서 모든 싸움붙이(전쟁무기)를 녹여내는 길에 마음을 쏟는 할배라면, 언젠가 만날 날이 있겠거니 여겼고, 드디어 사슬 같은 배움터(의무교육 열두 해)를 1994년에 마치는데, 이해 1월에 늦봄 문익환 님이 숨을 거둡니다. 《두 하늘 한 하늘》을 틈틈이 되읽곤 했습니다. 2023년에도 새삼스레 되읽으며 생각합니다. ‘잠꼬대’로는 꿈을 이루지 않아요. 그저 ‘잠’으로 꿈을 이룹니다. 애벌레가 고치에 깃들 적에 ‘잠’이라 합니다. 나비로 깨어나려고 오래도록 ‘잠들’어요. 워낙 사납고 캄캄한 사슬나라(군사독재)인 이 땅이었으니, “잠꼬대 아닌 잠꼬대”라 노래할밖에 없었을 수 있어요. 그런데 어깨동무는 나라(정부)가 해주는 일이 아닙니다. 우리가 스스로 스스럼없이 숲살림에 들살림을 짓는 사이에 어느새 이루는 아름길입니다. 풀꽃나무는 서둘러 자라지 않아요. 모두 느긋이 찬찬히 자랍니다. 한겨레 한나라도 느긋이 빗물처럼 냇물처럼 바닷물처럼 나아갑니다. 너울만 치거나 눈보라만 일면 꽃이 못 피고 싹이 안 터요. 살림꾼으로 살아야 사랑입니다.

손바닥 온기로 회포를 푸는 거지 / 얼어붙었던 마음 풀어버리는 거지 / 난 그들을 괴뢰라고 부르지 않을 거야 (잠꼬대 아닌 잠꼬대/3쪽)

형님 형님 문석이형님 / 역사라는 게 서두른다고 되는 게 아니지만 / 천년을 하루같이 느긋이 기다리는 면도 있어 / 그런대로 나쁘기만 한 건 아니지만 / 구들장이 들썩들썩 눈보라 휘몰아치는 밤 / 화끈하게 아궁이 군불 지피고 (문석이형님/96쪽)

+

《두 하늘 한 하늘》(문익환, 창작과비평사, 1989)

난 올해 안으로 평양으로 갈 거야

→ 난 올해에 평양으로 갈래

→ 난 올해에는 평양으로 가

→ 난 올해까지 평양으로 가겠어

3쪽

난 그들을 괴뢰라고 부르지 않을 거야

→ 난 꼭두각시라고 부르지 않아

→ 난 앞잡이라고 부르지 않아

→ 난 끄나풀이라고 부르지 않아

3쪽

갓 푸르른 모란꽃 망울

→ 갓 푸른 모란꽃 망울

14쪽

따다 남은 연시 하나

→ 따다 남은 붉감 하나

→ 따다 남은 감 하나

17쪽

흰 눈 위에 제 속살 다 비우고

→ 흰눈에 제 속살 다 비우고

17쪽

그대들의 진군 앞에서 혼란의 절벽 무너지고

→ 그대들이 밀려들어 어지러운 벼랑 무너지고

→ 그대들이 나아가니 어수선한 고개 무너지고

40쪽

망막 째지는 새 날

→ 눈그물 째지는 새날

43쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove