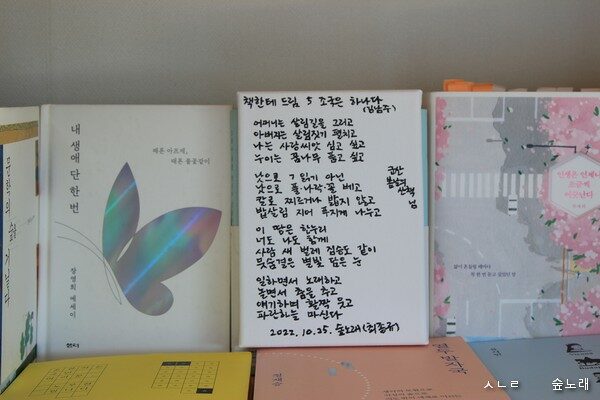

숲노래 책숲마실

채만식과 김수미 (2022.10.25.)

― 군산 〈봄날의 산책〉

아침에 군산으로 건너옵니다. 두걸음째입니다. 첫걸음에는 골목을 바지런히 걸었고, 오늘은 버스길을 알아보다가 택시를 탑니다. ‘말랭이고개’ 쪽으로 가는 시내버스를 잡기는 만만하지 않습니다. 택시일꾼한테 ‘채만식 글돌(시비)’이 있는 데로 가자고 여쭈니 못 알아듣습니다. 둘레 배움터 이름을 대고서야 이럭저럭 가까이 내립니다. 그러나 채만식 글돌은 어디 있는지 알 수 없고, 길바닥을 파헤치는 소리가 시끄럽습니다. 여기저기 ‘김수미 거리’를 알리는 판이 있습니다.

군산 한켠을 밝히는 이름이란 무엇일까요. 널리 알려진 이름을 붙여서 나쁠 일은 없되, 오늘 이곳에서 살아가는 이름을 등진다면, 모두 허울이자 허물입니다. 우리는 이름쪽(명함)에는 저마다 무슨 일을 하는지를 밝힌다고 합니다. 작은 이름쪽에 “할머니 아무개”나 “할아버지 아무개”나 “어머니 아무개”나 “아버지 아무개”나 “어린이 아무개”라고만 새겨 놓아도 아름답겠지요.

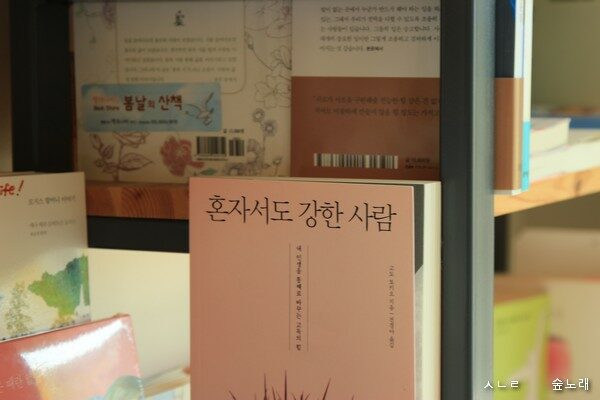

〈봄날의 산책〉에 이릅니다. 야트막하게 오르는 마을 한켠에 볕바라기 골목집이 마을책집입니다. 책집에 들어서기 앞서 앞자락을 바라봅니다. 마을을 빙 둘러서 걸어오는 동안 곳곳에 자란 들꽃을 헤아렸습니다. 우리가 책집마실을 할 적에는 ‘읽고 싶은 책’을 찾는 마음이 있기도 하겠지만 ‘책이 태어난 마을이 품은 빛’에다가 ‘책을 품은 마을이 들려주는 빛’을 살피는 마음이 있다고 여깁니다.

홀로서기(독립)를 하는 책집이라면, 교보나 영풍이나 알라딘이나 예스24가 아닌, 마을을 사랑하고 작은이웃을 어깨동무하면서 숲이 베푼 종이를 나누는 꿈을 징검다리로 삼는 쉼터이자 수다마당이라는 길을 살피기를 바라요. 그야말로 마을책집이요 작은책집인, 들꽃책집으로 저마다 다르게 살림을 짓기를 바랍니다.

글 한 줄도 들꽃이고, 책 한 자락도 들꽃이요, 마을 한켠 골목집도 들꽃 한 송이입니다. 이 들꽃빛을 잊거나 잃기에 자꾸 이름값에 얽매여 책도 살림도 사람도 살림도 마을도 등져요.

책읽기란, 지은이가 여민 줄거리가 태어난 삶을 헤아리면서 오늘 우리가 저마다 살아가는 터전을 새롭게 바라보는 이음길이라고 느낍니다. 새로 여는 철을 느끼고, 새로 여는 하루를 새기고, 늘 웃음꽃과 이야기꽃과 노래꽃이기를 바라는 마음을 품으면서 책을 쥔다고 봅니다.

그림으로 구경할 적하고는 참말 다를 수밖에 없는 마을입니다. 발걸음을 사뿐사뿐 디디며 마을길을 거닐어 깃들 적에는 늘 다를 뿐 아니라 새로우며 즐거운 책숲마실에 이웃마실이지 싶습니다. 마을에 사람에 숲을 고루 누리는 마실길이에요.

ㅅㄴㄹ

《소금》(강경애, 민음사, 2019.10.18.)

《내게도 돌아갈 곳이 생겼다》(노나리, 책나물, 2021.8.31.)

《어부마님 울엄마》(박모니카, 진포, 2020.10.27.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove