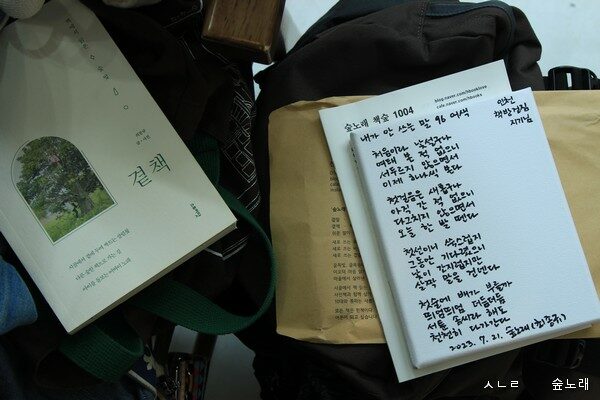

숲노래 책숲마실

마을에서 책으로 (2023.7.21.)

― 인천 〈책방건짐〉

숲노래 씨는 어버이한테서 ‘최종규’란 이름을 받았으나, 열아홉 살 무렵부터 ‘함께살기’란 이름을 지어서 썼고, 서른아홉 살 무렵부터 ‘숲노래’란 이름을 지어서 씁니다. 다만, 법원에 가서 이름을 고치진 않았어요. 이름쪽(주민등록증)을 종이에서 플라스틱으로 바꾸던 무렵을 떠올리는 분이 있을까요? 우리나라 사람들은 거의 아무렇지 않게 받아들입니다만, 푸른별에서 ‘사람줄(주민등록번호)’을 쓰는 나라는 오직 둘입니다. 사람한테 ‘셈값(숫자)’을 매겨서 부르는 곳은 ‘사슬터(감옥)’인데, 바로 우리나라입니다.

우리가 우리를 스스로 ‘이름 아닌 셈값’으로 가리키려고 하는 나라(정부·사회)에 길들 적에는 우리 넋을 스스로 잊고 잃다가 나라한테 바칩니다. 〈센과 치히로가 사라지다〉라는 보임꽃(영화)에 이름을 둘러싼 이야기가 잘 나옵니다. 그들(권력자)은 우리 이름을 빼앗으려고 합니다. 왜 그러한가 하면, 우리 이름이 ‘순이’이건 ‘돌이’이건 ‘꽃님’이건 ‘별님’이건, 우리 이름에는 다 다른 사람들이 다 다르게 빛나면서 이 푸른별에서 삶을 짓는 숨씨앗이 깃들거든요.

오늘 인천으로 가려고 밤 한 시부터 이모저모 꾸립니다. 아침 일곱 시 시골버스로 읍내에 갑니다. 읍내에서 서울 가는 시외버스를 기다리며 노래꽃(시)을 씁니다. 08시 30분 버스는 빠른길(고속도로)을 달리다가 한참 섭니다. 길에 수레도 많고, 곳곳에서 꽝꽝 부딪혔나 봐요. 겨우 서울에 내려 인천으로 쇳길(전철)을 갈아탔고, 인천예술회관에서 내리니, 드디어 여덟 시간에 걸친 맴돌이가 끝납니다.

천천히 햇볕을 쬐며 〈책방건짐〉으로 갑니다. 책집지기님은 어떤 마음과 눈빛으로 ‘건지다’라는 말씨를 품으셨을까요? ‘건사·간직·거느림·건듦’ 같은 낱말을 헤아리다가 ‘거’를 뿌리로 ‘걷다·건지다’가 하나요, ‘가다’하고도 만나는구나 느낍니다. ‘건지다 = 건(거는 손) + 지(짓는 길)’가 얽힌 말씨입니다.

어떤 책이 우리 살림길에 이바지하는지 굳이 말할 까닭은 없되 즐겁게 수다를 떨 만합니다. 스스로 사랑하는 책이 스스로 살립니다. 스스로 노래하는 책이 스스로 빛냅니다. 마을이란, 마음을 모아 어우러지는 곳입니다. 책이란, 마음을 다해 사랑하는 하루로 보금자리를 이룬 즐거운 하루를 나누는 글꾸러미입니다.

사랑으로 눈을 뜨면서 책을 읽는 사람은 마을을 읽습니다. 살림을 하면서 책을 나누는 사람은 마음을 주고받습니다. 숲을 노래하면서 책을 쓰고 엮는 사람은 언제 어디에서나 별씨앗 한 톨로 만납니다. 인천에 이제 잿집(아파트)을 그만 짓기를 바라요. 골목집마다 흐르는 사랑빛을 알아보고서 푸른빛을 풀어내기를 빕니다.

ㅅㄴㄹ

《말할 수 없지만 번역하고 있어요》(소얼, 세나북스, 2023.4.20.)

《우리는 순수한 것을 생각했다》(은유, 읻다, 2023.6.14.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove