숲노래 책숲마실

내가 안 쓰는 말 (2023.4.15.)

― 부산 〈스테레오북스〉

다들 ‘지역’을 그렇게 읊는데, 정작 ‘마을·고을·고장’은 썩 읊지 않습니다. ‘지방’이란 한자말은 낮잡는다고 여겨 ‘지역’으로 바꾸어야 한다고 여기는데, 막상 우리말 ‘마을·고을·고장’이 어떻게 결이 다르면서 우리 터전을 나타내는가에 마음을 기울이는 시골사람도 마을사람도 서울사람도 드물어요.

문득 생각했습니다. 곁님하고 살림을 지으며 아이들을 사랑으로 낳아 숲빛으로 보금자리를 돌보는 하루를 낱말책으로 여미는 길을 걷기에, 부질없거나 덧없고 얄궂은 말씨를 쓸 일이 없습니다. 그러나 둘레(사회·정부)에서는 사람들을 부질없는 말씨로 길들이고 덧없는 말씨에 옭아맵니다. “내가 안 쓰는 말”이라는 이름을 붙여 노래(시)를 쓰기로 합니다.

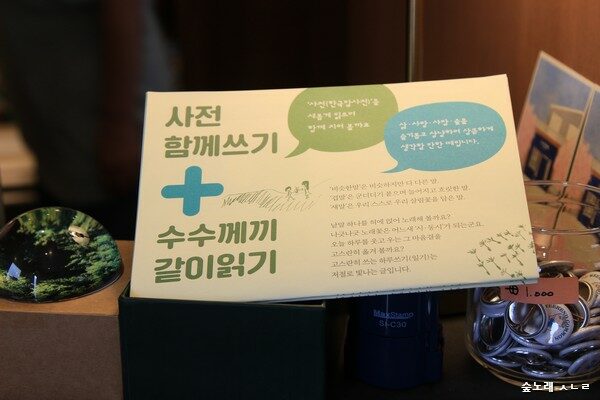

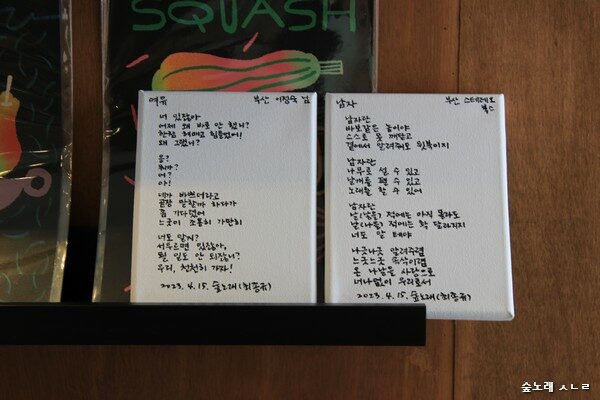

빗소리가 잦아드는 새벽녘에 고요히 마음을 추슬러 몇 꼭지를 처음으로 여밉니다. ‘남자·여유·연극’ 같은 낱말로 첫노래를 씁니다. ‘존재·언어·시작·상상’이나 ‘존중·도시·문해력·평화·편하다·행복·결혼·노동’ 같은 “흔한 바깥말(외국어)”을 “수수한 우리말”로 어떻게 풀어낼 만한가 하는 이야기를 넌지시 담아 열여섯 줄로 척척 쓸 생각입니다.

부산버스를 탑니다. 어디에선가 내립니다. 걷다 보니 ‘안락동’이라 하는 듯싶습니다. 버스를 내린 곳에서는 뚜벅이가 드물지만, 안골로 접어드니 가게가 꽤 나오고, 뚜벅이도 여럿입니다. 이런 골목과 마을에 책집이 있구나 하고 두리번거리니, 〈스테레오북스〉 알림판이 나타납니다. 마음먹고 찾아와야 알아볼 곳에 터를 잡았군요. 아무렴요. 책도 마음먹고 들여다보아도 비로소 속빛을 맞아들여 빛줄기로 품을 만합니다. 마음을 머금지 않을 적에는, 책도 살림도 말도 글도 뚜벅길도 삶도 사랑도 꿈도 이야기도 밭일도 이웃맺기도 못 하게 마련입니다.

빠듯하다면 책은 엄두조차 못 낼 테고, 아이하고 눈을 마주하면서 사근사근 수다꽃을 피울 겨를이 없습니다. 마을책집이란, 큰길이나 길목에 있을 까닭이 없습니다. 마을책집이란, 마을에 숲바람을 살며시 일으키는 작은 쉼터입니다. 마을사람 스스로 눈뜨면서 깨어나면, 마을이웃도 하나둘 꽃눈이 트듯 생각을 틔울 만해요.

느긋한 손길이기에 ‘바다빗질’을 합니다. 바닷가를 거닐며 쓰레기를 줍는 이웃님은 ‘쓰줍’이나 ‘쓰담’을 하기도 하지만, 이보다는 머리카락을 정갈히 고르며 반들반들 윤슬이 나도록 하는 손길이기에 ‘바다빗질’ 같은 이름이 어울린다고 느껴요. 그래서 ‘빗질’은 ‘빗방울’이 하늘과 땅을 씻듯, 우리 마음과 마을을 씻습니다. 이윽고 ‘빗질’은 ‘빛질’로 피어나지요.

책은 빗질하는 빗씨입니다.

ㅅㄴㄹ

《나의 독일어 나이》(정혜원, 자구책, 2021.9.13.)

《우리가 바다에 버린 모든 것》(마이클 스타코위치/서서재 옮김, 한바랄, 2023.3.27.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove