숲노래 책숲마실

나라 곳곳 모래내 (2023.4.28.)

― 인천 〈책방 모래내〉

나라 곳곳에 ‘모래내’가 있습니다. 인천 구월동 모래내도 있고, 서울 남가좌동 모래내도 있고, 전주 모래내도 있습니다. 섬진강 옛이름도 모래내입니다. 예전에는 어느 마을이나 냇물이 흘렀고, 이 냇물에는 모래가 넘실넘실 타고 떠다녔으니, 그야말로 모래내란 이름이 안 붙은 고을이나 고장은 없다고 여길 만합니다.

흔한 이름이란, 흐드러지는 이름이요, 흐뭇이 여기는 이름이자, 흐르는 이름입니다. ‘흐’가 말뿌리입니다. 우리말 ‘흐뭇하다·즐겁다·기쁘다’는 비슷하면서 달라요. ‘즐겁다’는 ‘즈믄·반갑다’하고 맞닿습니다. ‘즈믄 = 1000’이요, 1000이란 셈은 ‘온(오롯한)’인 100을 ‘열(열다·10)’씩 아우른 셈이기에 가없이 트이면서 끝없이 너른 빛을 품어요. ‘기쁘다’는 ‘기운·길다·깊다’에 ‘미쁘다·예쁘다’를 품지요. 세 낱말 ‘흐뭇하다·즐겁다·기쁘다’는 뜻으로도 살몃살몃 다르고, 결로도 퍽 달라요.

우리는 늘 쓰는 흔한 우리말을 얼마나 살필까요? 우리는 수수하게 쓰는 우리말을 얼마나 헤아릴까요? ‘수수하다’는 ‘수북하다·수더분하다·수두룩하다·수박·슈룹’하고 말뿌리가 맞닿는데 ‘순(오직)·숲’하고도 맞물리며, 예부터 가시내를 가리키던 ‘순이’란 이름하고도 얽혀요.

인천 그림책집 〈그루터기〉로 책마실을 하고서 〈책방 모래내〉로 걸어갑니다. 버스나 전철을 타도 되지만, 구름밭 하늘을 이고서 천천히 걷고 싶습니다. 두 책집 사이에는 예전에는 골목마을이었을 텐데, 이제는 깎아지른 잿집(아파트)이 마치 젓가락처럼 박힙니다. 하늘을 찌르려는 잿집 둘레는 젓가락처럼 가지치기를 해놓은 슬픈 길나무가 줄줄이 있습니다. 그래도 제법 자라 가지를 뻗고 그늘을 드리우는 나무가 길게 있어요. 앞으로 스무 해쯤 뒤, 가지치기를 더 안 하고 그대로 둔다면, 이 거님길은 놀랍도록 눈부신 마을길로 거듭나리라 봅니다.

쇠날에 〈책방 모래내〉는 19시부터 밤책집(심야책방)을 이룬다는군요. 그러나 19시는 아무래도 곯아떨어져야 할 때로 여겨, 16시에 일찌감치 〈책방 모래내〉에 이릅니다. 북적이는 모래내저자를 가로지르니, 한갓진 골목에 하얗게 앙증맞은 책집이 나타납니다. 곁에는 ‘꽃집 같은’ 머리집(이발소)하고 전파상이 있어요.

마을이란 어떤 꽃일까요? 마을사람은 어떤 꽃씨일까요? 마을책집은 어떤 꽃밭일까요? 마을 어린이하고 푸름이가 쉬고, 여러 어른·어버이가 새롭게 둘레를 보면서 삶을 새삼스레 익히도록 길잡이가 되는 책은 어떤 꽃내음일까요?

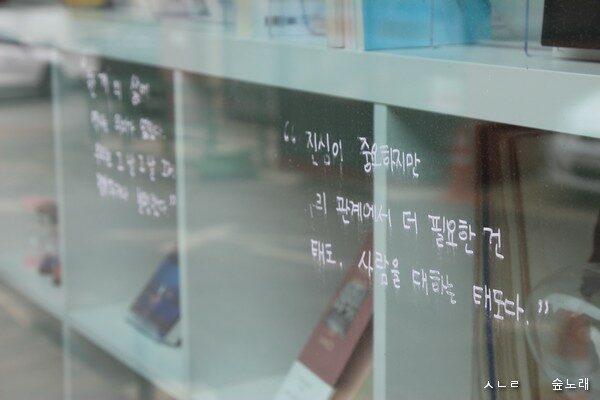

‘책숲(도서관)’이란 어떤 터인가 하고 그리는 노래꽃을 책집 앞에 놓습니다.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove