-

-

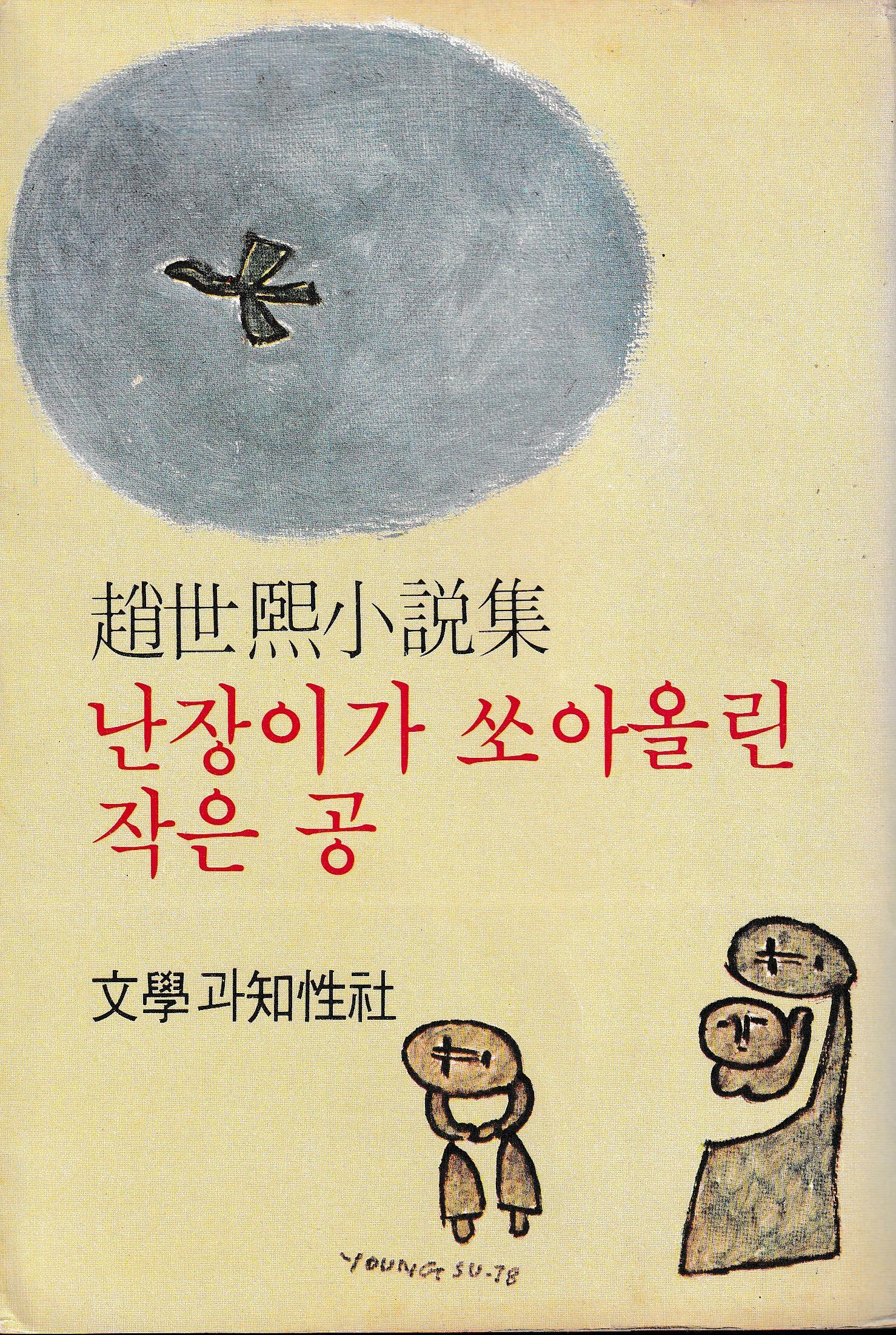

난장이가 쏘아올린 작은 공

조세희 지음 / 이성과힘 / 2000년 7월

평점 :

구판절판

숲노래 책읽기 / 숲노래 문학책 2023.3.2.

인문책시렁 290

《난장이가 쏘아올린 작은 공》

조세희

이성과힘

2000.7.10.

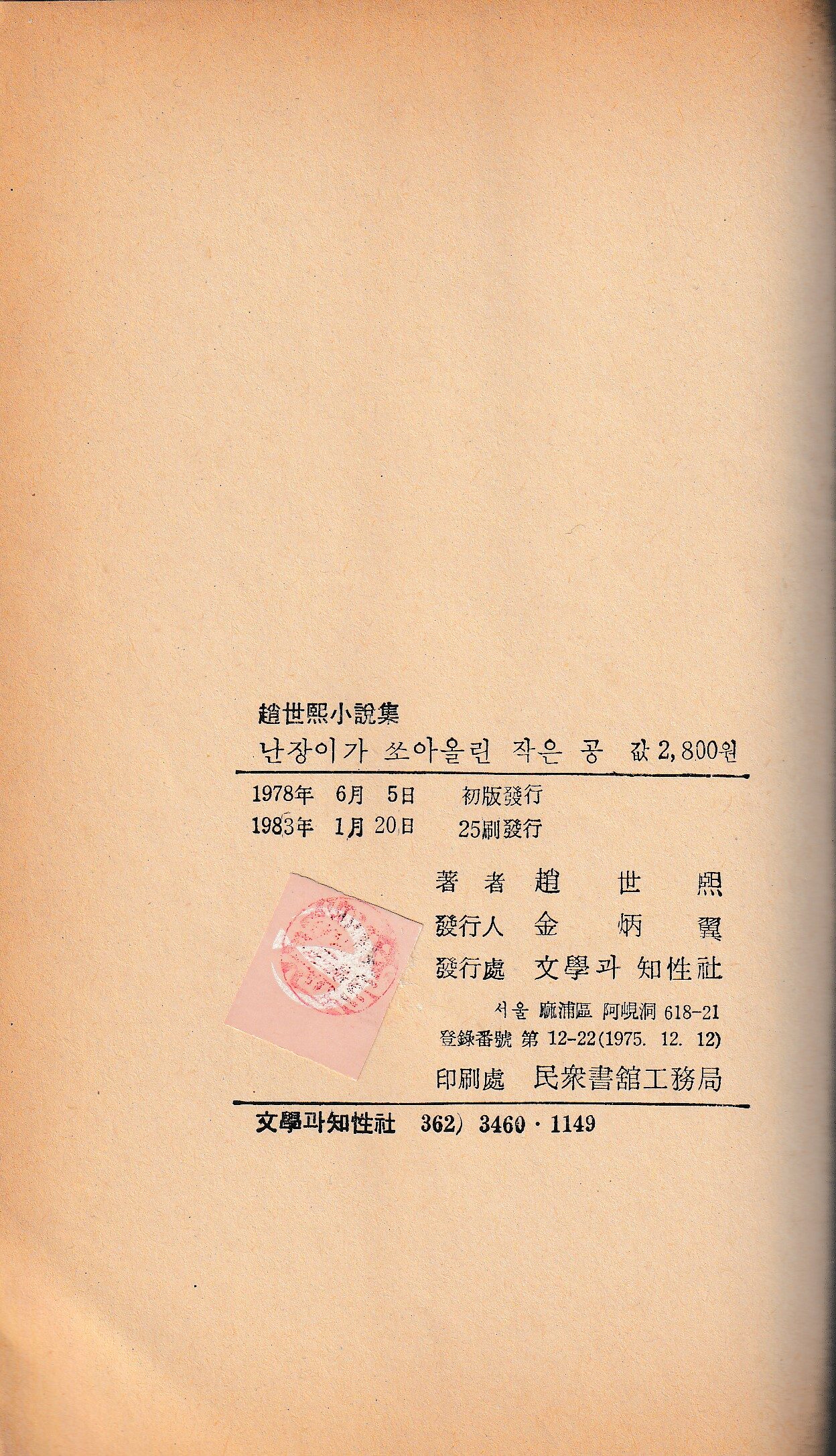

《난장이가 쏘아올린 작은 공》(조세희, 이성과힘, 2000)은 1978년에 ‘문학과지성사’에서 처음 펴내었고, 나중에 조세희 님 아들이 연 펴냄터에서 새롭게 나옵니다. 이 책은 처음 태어나던 무렵부터 늘 꾸준히 사랑받고 읽혔으나, 나라(정부)에서는 되도록 읽히지 않기를 바랐습니다. 제가 푸른배움터를 다니던 1989∼1993년에는 빨간책(불온도서)으로 여기기도 했습니다. 그러나 아무리 배움터(학교)에서 빨간책으로 찍고서 빼앗기까지 했으나, 1993년 가을부터 치르는 새틀(수학능력시험)을 앞두고 배움터에서 이 책을 안 읽힐 수가 없으니, 배움터 길잡이가 눈살을 찌푸려도 버젓이 읽고서 동무하고 이야기하곤 했습니다.

이른바 ‘대학입시를 바라보는 고등학생’이 배워서 외워야 하는 줄거리는 “1970년대 산업화에서 밀려난 도시 빈민의 참상을 우화적으로 그린 조세희의 연작소설”입니다만, 저나 동무들은 이 책에 흐르는 말씨(책에 나오는 사람들이 주고받는 말씨)가 매우 낯설고 ‘잘사는 서울사람스럽다’고 느꼈습니다. 왜냐하면, 저는 인천 도화동에서 태어나 주안동·신흥동에서 자랐고, 제 동무들은 숭의동·율목동·송림동·송현동·송월동·만석동·화수동·화평동·선린동·신포동·인현동·도원동에 많이 살았는데, 이 책에 나오는 말씨를 아무도 안 썼어요. 줄거리를 헤아리며 “이웃집 누나를 그린 듯하다”고 느끼면서도 어쩐지 많이 낯설었습니다. “이웃집 방직공장 누나”가 아니라 “서울 대학생 누나” 같았달까요.

그들(지식인·작가·평론가)은 ‘도시 빈민’이란 말을 참 흔하게 쓰지만, 그들 스스로 ‘도시 빈민’인 적이 없었을 테니 그런 말에 스스로 갇힌 채 ‘도시 빈민’을 이웃으로도 동무로도 안 사귀면서 ‘글만 썼으’리라 생각합니다. 이를테면, 적어도 ‘작은이웃’이라고 이름을 붙일 수 있습니다. 그저 수수하게 ‘이웃’이나 ‘마을사람’이라 할 수 있습니다. “산업화에서 밀려난 참상” 같은 말도 너무 허울스러워요. 그곳 그 마을 그 골목에 깃들지 않을 뿐 아니라, 그곳 그 마을 그 골목을 이웃이며 동무로 여기지 않으니 먼발치에서 뜬구름을 잡는 팔짱질로 구경만 하겠지요.

밖(사회)에서는 하염없이 가난하다(빈민)고 여기며 딱하게 바라볼는지 모르나, 안(마을)에서는 오순도순 도란도란 웃음꽃으로 이야기합니다. 다들 집이 워낙 작으니 이불 한 채를 같이 뒤집어쓰고 등은 좁은 칸에 척 대고서 깔깔깔 하하하 밤을 잊은 채 떠들다가 슬슬 눈을 감고서 뒤엉켜 꿈나라로 갑니다.

돈이 좀 적거나 없다고 해서, 잘사는 분들이 보기에 한겨울에도 굴을 까며 손가락이 퉁퉁 붓고 얼어붙는다고 해서, 극장도 다방도 갈 일이 없이 문화생활 하나 없이 그저 서로 얼굴을 쳐다보며 수다를 떠는 저녁일 뿐이라고 해서, 가난한 살림을 불쌍하게 여기면 ‘삶·살림·사랑’을 못 느끼고 못 보지 않을까요?

가난뱅이를 그리는 글을 쓰는 글바치가 아니라, 인천처럼 쓸쓸한 고장 한켠 골목마을이건, 전남이나 경북이나 충북 같은 자그마한 시골마을 작은집이건, 돈하고도 이름값하고도 힘하고도 아주 머나먼 곳에서 조용히 보금자리를 일구면서 아이랑 나무를 심고 들꽃을 쓰다듬고 별빛을 노래하는 ‘작은이웃’하고 ‘작은동무’로 먼저 오래오래 살고 나서야 붓을 손에 쥐려는 사람이 늘어나기를 바랄 뿐입니다.

ㅅㄴㄹ

학생들이 놀람의 소리를 냈다. 그들은 교단 위에 서 있는 교사에게서 눈을 떼지 않았다. (14쪽/뫼비우스의 띠)

그 집 큰딸은 약을 먹었었다. 다행히 빨리 발견해서 살려낼 수 있었다. 의사가 와서 고무줄을 넣어 독약을 씻어내었다. 세무서 조사과 직원과 그의 부인은 안도의 숨을 내쉬었다. (37쪽/칼날)

난장이와 그의 식구들은 조각마루에 앉아서 저녁식사를 했다. 그들은 말 한마디 없었다. 윤호는 지난 이 년 동안 자기가 무엇을 잘못했을까 생각했다. 그러나 아무것도 알아낼 수 없었다. (79쪽/우주 여행)

“할아버지도 난장이였어?” 언젠가 영호가 물었다. 나는 영호의 머리를 쥐어박았다. 좀 큰 영호는 말했다. “왜 지난일처럼 쉬쉬하는 거야? 변한 것이 없는데 우습지도 않아?” 나는 가만있었다. (88쪽/난장이가 쏘아올린 작은 공)

어머니는 꼼짝도 않고 앉아 있었다. 먼저 영이에 대해 묻고 영희를 물었다. 어머니는 영희에게 했던 것처럼 영이에에 여자가 가져야 할 가족과 가정에 대한 전통적 의무가 어떤 것인지 이야기하고 싶어했다. 영이가 얼마 동안 고생을 하게 될지 나는 알 수 없었다. 영이의 흰 원피스는 그날로 더러워졌다. 영희는 하룻밤 두 낮의 단식과 구호, 그리고 노동자의 노래만 부르면 되었다. (233쪽/잘못은 신에게도 있다)

어머니가 웃었다. “그런 생각은 안 하는 게 좋아. 아무리 좋은 공장에서 일해도 그렇지. 많은 사람들이 어떻게 똑같이 행복해질 수 있겠니?” “약을 쓰면 돼요.” “약이라니?” (299쪽/내 그물로 오는 가시고기)

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove

고등학교 다니던 무렵(1991-93)부터

느낌글을 쓰고 싶었으나

막상 2023년에 이르러서야

드디어 느낌글을

처음으로 썼다.