-

-

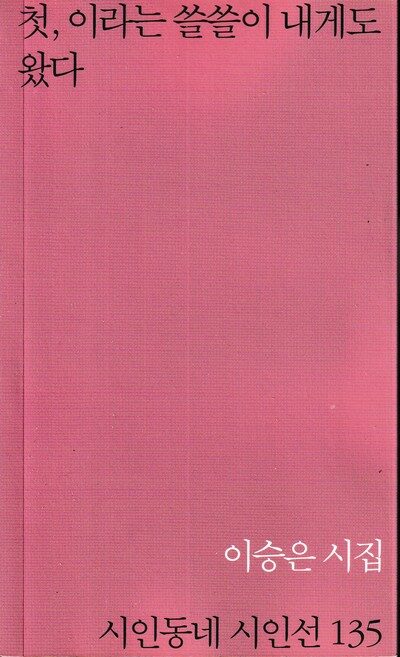

첫, 이라는 쓸쓸이 내게도 왔다 ㅣ 시인동네 시인선 135

이승은 지음 / 시인동네 / 2020년 8월

평점 :

숲노래 노래책 / 숲노래 시읽기 2023.2.14.

노래책시렁 283

《첫, 이라는 쓸쓸이 내게도 왔다》

이승은

시인동네

2020.9.9.

어떻게 쓰든 모두 글이되, 어떻게 쓰더라도 글이 아니곤 합니다. 사랑이라는 꿈을 숲빛으로 그리면서 어린이랑 어깨동무하면서 살림살이를 푸르게 돌보려는 하루를 고스란히 노래하는 삶이라면, 어떻게 쓰든 모두 글입니다. 이런 글이 아니라면 모두 멋부리는 겉치레로 흐르고 말아 글하고는 동떨어져요. 알록달록 멋을 부려야 밥이나 물을 잘 담는 그릇이지 않습니다. 즐거이 지은 살림을 반가이 담도록 여미기에 그릇입니다. 보기에 좋도록 꾸며야 멋스러운 말이지 않아요. 사랑을 나누려는 수수한 마음이 흐르기에 말입니다. 《첫, 이라는 쓸쓸이 내게도 왔다》를 읽는데, “애년(艾年)의 끄트머리엔 시간도 비껴갔다(22쪽)”라든지 “조붓한 저 플랫폼 깔아놓은 침목 따라(92쪽)” 같은 치레말이 잇달아 나옵니다. 쉰 살을 ‘쉰’이라 말하지 않는다면 하늘을 알 길이 없고 철이 들 턱이 없습니다. 바닥에 깔아놓기에 ‘받침’이자 ‘굄나무’일 텐데, “깔아놓은 침목”처럼 굳이 ‘침목’이라는 한자말을 끌어들여 멋부리려 하니, 이때에는 노래하고도 멀고 글하고도 동떨어집니다. 멋부림은 멋부림일 뿐 노래가 아닙니다. 치레는 치레일 뿐 글이 아닙니다. 글을 쓰려면 아이를 돌보고, 살림을 하고, 집안일을 하는 오늘을 살아내면 넉넉합니다.

ㅅㄴㄹ

얼결에 만들어 낀 바다풀꽃 반지만큼 // 순간을 열고 닫으며 멀어지는 저 빗줄기 // 그렇지, 꼭 그만큼의 시듦으로 시드는 것 // 아닌 척 쥐어주던 참소라 껍데기가 // 바람에 희뜩희뜩 말라가는 동안까지 // 나는 또 몇 종지 눈물을 짜디짜게 뿌릴까 (웃비/16쪽)

장맛비도 천둥번개도 몸 밖의 일이라서 / 애년(艾年)의 끄트머리엔 시간도 비껴갔다 / 갇힌 채, / 가두는 시늉만 / 서툴게 이어졌다 (갓길 없음/22쪽)

《첫, 이라는 쓸쓸이 내게도 왔다》(이승은, 시인동네, 2020)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove