-

-

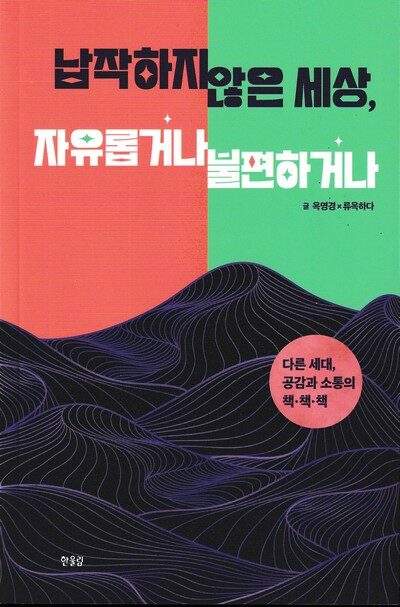

납작하지 않은 세상, 자유롭거나 불편하거나 - 다른 세대, 공감과 소통의 책·책·책

옥영경.류옥하다 지음 / 한울림 / 2022년 12월

평점 :

숲노래 책읽기 2023.1.30.

인문책시렁 275

《납작하지 않은 세상, 자유롭거나 불편하거나》

옥영경·류옥하다

한울림

2022.12.30.

《납작하지 않은 세상, 자유롭거나 불편하거나》(옥영경·류옥하다, 한울림, 2022)는 어머니하고 아들이 함께 여민 이야기꾸러미입니다. 저마다 마음을 밝히는 책을 차근차근 읽고서, 이 책으로 온누리를 새삼스레 헤아리며 나아갈 길을 풀어내는 얼거리입니다. 두 분은 충북 영동이라는 삶터에서 하루를 봅니다. 시골사람으로서 시골빛을 품고서 온누리를 헤아려요.

시골·서울 두 낱말은 사람이 이룬 삶터를 저마다 달리 나타냅니다. 오늘날은 시골·서울이란 말꼴로 굳었는데 옛말로 스가발·서라벌이란 말꼴이 있고, ‘골’은 ‘고을’을 줄인 낱말이면서 “멧자락에서 깊이 패여 샘물이 싱그러이 흐르는 곳”도 ‘골’이요, “불타듯 일어나는 부아처럼 일어나는 기운”도 ‘골’이고, ‘골백번’이라 할 적에 붙이는 ‘10000’이나 ‘숱하다’를 가리키는 우리말인 ‘골’이 있고, 움푹 들어간 자리를 ‘골’이라 하며, 무엇을 이루려도 짠 틀을 ‘골’로 가리키기도 합니다.

시골에서 ‘시-’라는 앞말은 ‘심·심다·씨’를 나타내고, ‘심·씨’는 ‘싱그러움·싱싱함(맑음)’을 가리킵니다. ‘서울·서라벌·새벌’이 모두 같은 말이자 땅이름이고, “새롭게 지은 너른터”라는 뜻이면서 ‘서·서다·세우다’하고 ‘새·새롭다·사이’라는 앞말에, ‘벌·벌판’이나 ‘울·울타리·우리·아우름’이라는 뒷말인 얼개입니다.

여러모로 보면, “시골 = 심는 곳 + 싱그런 기운이 숱하게 일어나는 고갱이(알맹이)를 이루는 곳”인 얼개요, “서울 = 새로 선 곳 + 시골 사이에서 높이 올려 밝게 아우르면서 함께하는 곳”인 얼개입니다. 말밑하고 말뜻을 돌아본다면 “시골 = 스스로 살림을 짓도록 힘(심)을 들여 기운(빛)을 얻고 나누려고 풀꽃나무하고 숲을 품는 보금자리”라면, “서울 = 새롭게 일으키는 힘(심)을 하나로 함께 모으려고 사람들이 북적이도록 맺은 일터”라고 하겠습니다.

시골은 숲빛으로 피어나는 삶자리이고, 서울은 일빛으로 북적이는 삶터예요. ‘자리 = 자위 = 가꾸는 땅’을 가리키고, ‘터 = 텃 = 가꾸는 땅’을 가리킵니다.

오늘날 우리나라에서 시골은 잊히거나 내버리거나 등돌리는 땅으로 바뀌었습니다. 시골일을 맨손으로 노래하면서 누리는 사람은 가뭇없이 사라져 한 줌도 안 남았습니다. 다들 ‘기름틀(기계)’을 부려요. 소똥구리가 없고 들노래가 사라진 시골이에요. 어깨동무하듯 뭉치며 일빛을 세우기에 새로 밝은 서울이어야 어울리는데, 이제 우리네 서울·큰고장은 그저 잿더미(아파트)를 끝없이 세우고 쇳덩이(자동차)가 끝없이 매캐하면서 돈벼락에 휩쓸리는 모습으로 바뀌었어요.

두 시골내기가 여민 《납작하지 않은 세상, 자유롭거나 불편하거나》에서 밝히는 ‘자유·불편’을 우리말로 옮기면 ‘나다움·거북함’입니다. 내가 나답게 날갯짓을 하는 길을 한자말로 ‘자유’라 합니다. 내가 나답게 날갯짓을 하지 못 하도록 억눌린 굴레를 한자말로 ‘불편’이라 합니다. 시골다운 시골이 사라지고, 서울은 서울답지 못 한 오늘날 이 나라를 바라보는 마음은 즐겁지 않을 만합니다. 그래서 시골내기나 서울내기 모두 ‘딱딱하고 골때리는 어려운 책’보다는 ‘부드럽고 푸르며 싱그러운 책’을 곁에 둔다면 사뭇 다르리라 생각해요. 이를테면 《슬픈 미나마타》라든지 《회색곰 왑의 삶》이라든지 《수달 타카의 일생》이라든지 《모래 군의 열두 달》이라든지 《나무처럼 산처럼》이라든지 《영리한 공주》라든지 《펠레의 새 옷》이라든지 《미스 럼피우스》라든지 《작은 새가 좋아요》라든지 《작은 새가 온 날》 같은 책을 곁에 둔다면, 새길(대안)이 아닌 꽃길(평화)을 이야기할 만합니다.

그리고 《이 세상의 한 구석에》나 《맨발의 겐》이나 《천상의 현》이나 《80세 마리코》나 《블랙 잭》이나 《불새》나 《토성 맨션》이나 《미요리의 숲》이나 《은빛 숟가락》 같은 만화책을 곁에 둔다면, 생각도 꿈도 마음도 새삼스레 다독여 사랑빛으로 물들일 길을 스스로 밝히며 걸어갈 만하리라 봅니다. ‘인문사회과학책’이 나쁘지 않습니다만, 아직 숱한 인문사회과학책은 ‘똑똑책’에 머물 뿐, 풀내음이나 숲내음이나 흙내음이나 비내음하고는 등진 터전에서 맴돌지 싶어요. 쉽고 부드러운 말씨로 어린이하고 소꿉살림을 짓는 사람이어야 어른이듯, 우리말이 어떻게 태어나고 자라는가부터 맨손으로 읽어내 보면, 모든 길은 스스로 찾고 열면서 가꿀 만합니다.

ㅅㄴㄹ

어른들은 우리들에게 살아남으라고 했다. 나는 고쳐 말하기로 한다. 살아 있자! 같이, 함께 살아 있자. 나도 뭔가 해 볼게. 너도 내 뒤에 있어 주기를! 좋은 세상은 그렇게 온다. (52쪽)

안전한 곳으로 피난을 가면 된다고? 어디가 안전한 곳인가? (83쪽)

한순간의 혁명이 아니라, 날마다 조금씩 두 힘이 경쟁하면서 균형을 찾아가야 한다. (117쪽)

아이들은 옷이 자기인 줄 착각하기도 한다. 자기 존재가 거기 있는 줄 안다. 그건 마치 더이에 사느냐가 누구인가를 결정한다는 아파트 광고처럼, ……. (178쪽)

그러나 우리 너무 열심히 산다. 꽃 피고 새 울고 날 좋다. 삶에도 바람구멍 있어야지. 오늘은 구들더께 되어 주전부리 물고 뒹굴고 … 그리고 책 좀 볼까? (196쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove