-

-

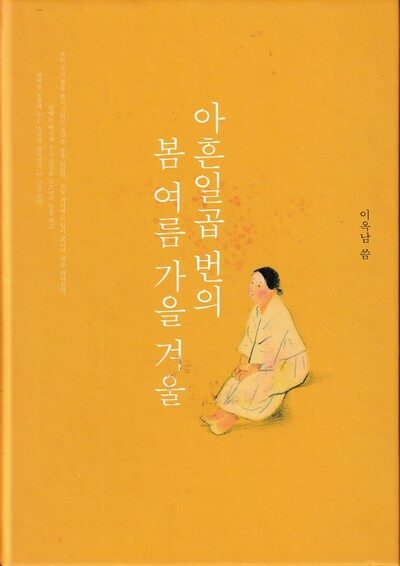

아흔일곱 번의 봄여름가을겨울

이옥남 지음 / 양철북 / 2018년 8월

평점 :

숲노래 책읽기 2022.11.3.

인문책시렁 244

《아흔일곱 번의 봄여름가을겨울》

이옥남

양철북

2018.8.7.

《아흔일곱 번의 봄여름가을겨울》(이옥남, 양철북, 2018)을 읽었습니다. 1922년에 시골에서 나고자라서 시골사람으로 살아온 나날을 틈틈이 글로 남긴 할머니 삶길을 옮긴 책입니다. 무척 뜻있다고 여기지만 여러모로 아쉽기도 합니다. 이 책은 할머니 하루쓰기(일기)를 봄여름가을겨울로 나누는데, 할머니 하루쓰기를 뒤죽박죽으로 엮었습니다. 철에 따라 나누었다지만, 해도 날도 오락가락일 뿐 아니라, 꼭지마다 글이름을 새로 붙였는데 ㄱㄴㄷ으로 벌이지도 않았어요.

왜 이렇게 해야 했을까요? 할머니가 오랜 나날 이녁 삶을 옮긴 하루쓰기는 그저 ‘해·날에 따라’ 옮기면 됩니다. 모두 시골살이를 담았고, 모두 아이를 그리는 마음을 담았고, 모두 숲빛을 헤아리고 읽는 나날을 담았어요. 처음 쓴 글부터 맨 나중에 쓴 글까지 차곡차곡 담으면 될 뿐입니다. 할머니가 걸어온 나날을 할머니 손끝으로 읽도록 엮어야 알맞습니다.

하나 더 아쉬운데, 글씨가 너무 커요. ‘할머니가 읽기에 좋도록 큰글씨’로 하려면 따로 내서 드려야지요. 할머니가 읽을 책도 어린이가 읽을 책도 아닌, ‘할머니를 이웃으로 여기면서 마음을 나누고 싶은 사람이 읽을 책’이라면 구태여 큰글씨로 해야 할 까닭이 없습니다. 글씨를 줄여서 할머니 하루쓰기를 더 담아내어 보여줄 노릇입니다.

그리고 책끝에 풀이말을 길게 안 적어도 돼요. 할머니가 적은 맺음말이면 넉넉합니다. 또한 책을 두툼종이(양장)로 여미었는데, 책이 무겁기까지 합니다. 할머니 하루쓰기를 넉넉히 담지 않은, 고작 224쪽짜리인데 왜 두툼종이까지 써서 책값을 올려야 할까요? 수수한 시골 할매가 투박하게 여민 글씨로 숲빛으로 들려주는 하루쓰기를 그야말로 수수하고 투박하면서 숲빛으로 엮어서 선보였다면, 할머니하고 새록새록 마음읽기를 펼 뿐 아니라, 서울 아닌 시골이라는 터전을 새롭게 바라보는 길잡이로 삼을 만했으리라 봅니다.

시골 할머니가 남긴 애틋하고 알뜰한 하루쓰기를 살려내지 못 한 엮음새가 대단히 아쉬운 책입니다.

ㅅㄴㄹ

큰딸이 온다기에 줄려고 개울 건너가서 원추리를 되렸다. 칼로 되리는데 비둘기가 어찌나 슬피 우는지 괜히 내 마음이 처량해져서 눈시울이 뜨거워지네. (2002.3.20./28쪽)

오늘은 날씨가 맑아서 앞밭에 감자밭을 맸다. 풀이 재잔은기 어떻게 많이 올라오는지 매는기 더디다. 감자가 먼저 올라온 건 벌써 이파리가 너불너불하다. (2015.5.4.맑음./60쪽)

건너 밭에 깨 모종을 심었다. 어제 심다가 못 다 심어서 오늘도 가서 심었지. 심는데 새소리가 들리는 것이 별 새가 다 있다. 호호로 백쪽쪽 하고 버드낭그에 올라앉아서 우는 것 같은데 어떻게 생겠는가 하고 아무리 찾아봐도 못 찾아서 결국은 못 보고 말았네. (2003.6.26.흐림/86쪽)

오늘은 벌써 투둑새가 운다. 날씨는 추운데 봄은 가차운 모양이다. 안 울든 새가 다 운다. (2009.2.20.맑음/192쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove