-

-

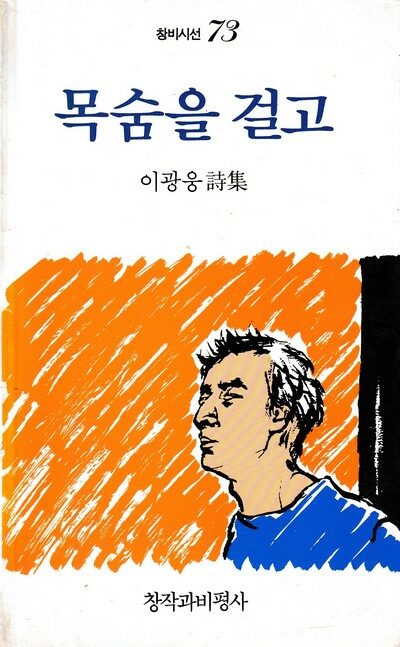

목숨을 걸고 ㅣ 창비시선 73

이광웅 지음 / 창비 / 1989년 3월

평점 :

절판

숲노래 노래책/숲노래 시읽기 2022.6.9.

노래책시렁 211

《목숨을 걸고》

이광웅

창작과비평사

1989.3.25.

이름을 ‘민주’로 붙이기에 민주이지 않아요. 한자말 ‘민주’에서 ‘민(民)’이란 낱말은 ‘종(노예)’을 가리킵니다. ‘민주’라는 낱말은 “종으로 억눌린 사람이 떨쳐일어나 스스로 서는 길”을 품는다고 할 만합니다만, 이 대목을 읽거나 헤아리지 않으며 허울만 ‘민주’로 외친다면, 누구나 ‘종살이’에서 맴도는 쳇바퀴로 그칩니다. 이름을 ‘국민’으로 붙이기에 국민이지 않습니다. 더구나 한자말 ‘국민’에서 ‘민(民) = 종(노예)’이요, ‘국민’은 “일본 우두머리를 섬기는 종으로 지낼 사람들”이란 뜻입니다. 얼핏 ‘나라사람’을 가리킨다고 잘못 알기 쉬운 ‘국민’이기에, 말결을 제대로 안 살핀다면 우두머리 채찍질에 휘둘리기 딱 좋습니다. 《목숨을 걸고》가 태어나던 무렵하고 오늘날은 사뭇 다릅니다만 비슷하기도 합니다. 예나 이제나 우리 배움터(학교)는 사슬터(감옥) 노릇에 매입니다. 머리에 부스러기(지식·상식)를 집어넣는 틀이 고스란합니다. ‘민주화운동’을 했던 이들은 힘꾼(권력자) 자리에 나란히 앉아서 똑같이 ‘국민’을 들먹입니다. 목숨을 걸고 싸워야 할까요? 이 목숨으로 아이들을 사랑하면서 서울 울타리를 허물어 온누리를 숲으로 돌려놓을 노릇 아닐까요? 우린 싸우려고 태어나지 않았습니다.

ㅅㄴㄹ

무섭지 않은가. / 공포의 벽이 아닌가. / 심야 자율학습이 무섭지 않은가. / 보충수업이 무섭지 않은가. // 가자, / 가서 벽을 허물자. / 제자들의 죽음을 막자. / 죽음으로 죽음을 막자. // 죽어가고 있다. / 세계가 죽어가고 있다. (제자들이 죽어가고 있다/141쪽)

매일 마시는 술 속에서 찾아낸 풍경 / 오늘 나는 햇빛이 깔려 있을 뿐 그 무엇의 그림자 하나 없는 하얀 화포에 / 푸른 산 푸른 바다를 칠한다. / 가녀린 초록을 입힌다. / 봄이요 / 사월이요 / 미술실이니까. (미술실/159쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼다. blog.naver.com/hbooklove