숲노래 책숲

책숲하루 2022.5.31. 쌈지

― 말꽃 짓는 책숲 숲노래 (국어사전 짓는 서재도서관)

: 우리말 배움터 + 책살림터 + 숲놀이터

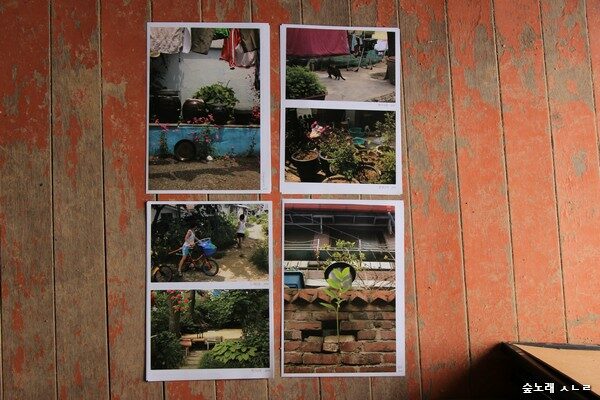

찰칵이(사진기)를 손에 쥔 이 가운데 골목마을을 거닐며 찰칵찰칵 담는 사람이 언제나 이따금 있습니다. 그런데 이들 가운데 골목마을에 살면서 골목마을을 담는 사람은 손에 꼽을 만큼 드뭅니다. 《골목안 풍경》을 남긴 김기찬 님도 ‘잿빛집(아파트)에 살며 골목마실’을 다니는 길에 찍었습니다.

어릴 적에 골목에서 태어났어도 ‘찰칵이를 쥔 어른’으로서 골목마을에 안 살면서 찰칵찰칵 담는다면 ‘나(마을사람) 아닌 남(구경꾼)’이라는 눈길이게 마련입니다.

헌책집을 찰칵 담는 사람도 매한가지예요. 헌책집을 이웃집으로 삼아 마실하는 사람하고, 어쩌다 찾아가는 사람이 바라보는 눈은 달라요. 마을책집을 동무집으로 여겨 나들이하는 사람하고, 아예 안 드나드는 사람이 바라보는 눈도 다르지요. 시골에서 살지 않는 사람이 시골을 찰칵찰칵 담을 적에는 어떤 모습일까요? 숲에서 살지 않거나 풀꽃나무랑 마음으로 이야기하지 않는 사람이 숲이며 풀꽃나무를 찰칵찰칵 담는다면 어떠할까요?

마음을 사랑으로 세우지 않고서 겉모습이나 손놀림에 얽매일 적에는 참빛하고 등져요. 마음을 사랑으로 세우면 아무리 값싼 찰칵이를 쥐어도 언제나 빛나요.

글은 이름값으로 안 써요. 글은 오직 삶을 사랑으로 짓는 살림길로 써요. ‘등단’이나 ‘발간’을 한 적이 없더라도 주눅들 까닭이 없어요. 날개책(베스트셀러)을 못 내었대서 책이나 글을 못 쓸 일이 없어요. 우리는 늘 스스로 삶을 사랑하는 살림으로 오늘을 누리면서 책을 읽고 글을 쓰며 아이를 돌보면 넉넉해요.

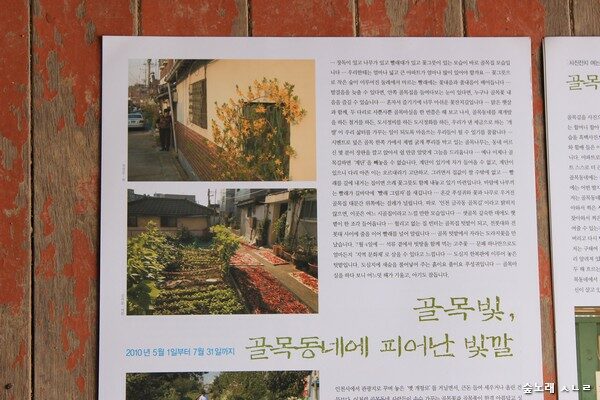

2010년에 인천을 떠나며 남긴 《골목빛》인데, 모처럼 다시 들추니 새삼스럽습니다. 2010년에 찰칵찰칵 담은 모습 가운데 웬만한 골목은 다시 찍을 수 없습니다. 고작 열 몇 해인데 벌써 가뭇없이 밀리고 잿빛집으로 바뀌었어요. 우리는 뭘 보는 눈길일까요? 우리는 뭘 사랑하는 마음일까요? 우리 스스로 너나없이 잿빛집에 갇힌 몸뚱이인 터라, 이쪽 무리도 저쪽 무리도 온통 ‘골목마을하고 시골을 삽차로 밀어내어 잿빛더미(아파트 대단지)를 세우겠다’는 허튼말을 쏟아냅니다. 우리 민낯이 고스란히 벼슬꾼(정치꾼) 목소리로 불거집니다. 저들은 먼나라 놈팡이가 아닙니다. 바로 우리 오늘 모습 그대로입니다.

인천 마을책집 〈딴뚬꽌뚬〉에 ‘2010년 골목빛 알림종이’를 몇 자락 띄우려고 자전거를 달려 면소재지 우체국에 갔습니다. 꾸러미를 부치려고 저울에 올리고서야 “아차, 쌈지를 집에 두고 왔네!” 하고 알아챕니다. 다른 길이 없습니다. 집에 도로 가서 쌈지를 챙겨 다시 우체국에 와야 합니다.

ㅅㄴㄹ

* 새로운 우리말꽃(국어사전) 짓는 일에 길동무 하기

http://blog.naver.com/hbooklove/220188525158

* ‘말꽃 짓는 책숲, 숲노래’ 지기(최종규)가 쓴 책을 즐거이 장만해 주셔도 새로운 우리말꽃(국어사전)을 짓는 길을 아름답게 도울 수 있습니다