숲노래 책숲마실

꽃담아 (2021.8.18.)

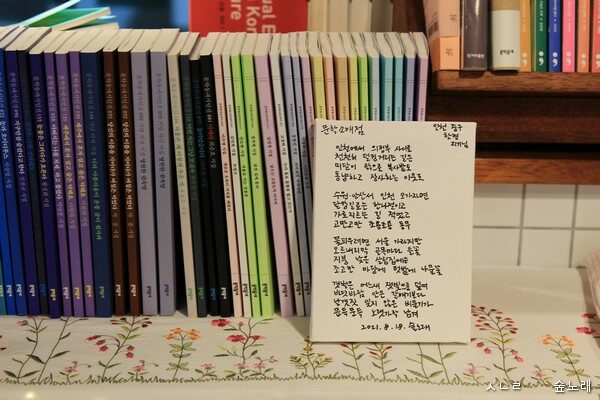

― 인천 〈문학소매점〉

‘문학’이라는 한자말은 막상 쓴 지 얼마 안 됩니다. 지난날에는 수수하게 ‘글’이라고만 했습니다. 글을 쓰거나 읽는 사람도, 글을 모르거나 안 읽는 사람도 “눈으로 보도록 담아는 말소리”를 그저 ‘글’이라 했어요. “모습을 알아보도록 금하고 빛깔로 담아낼” 적에는 ‘그림’이요, “뜻을 알아채도록 무늬를 지어 담아낼” 적에는 ‘글’입니다.

바야흐로 수수하게 ‘글’이라고 하기에는 좀 모자라다 싶기에 ‘글꽃’이란 이름을 지은 배움어른이 있어요. 뜻으로만 새긴다면 “문학 = 글갈(글이라는 갈래)”이에요. “어학(언어학) = 말갈(말이라는 갈래)”이거든요. ‘글갈·말갈’이라 할 적에 ‘갈’은 ‘갈래’이기도 하고 ‘갈다·갈고닦다’이기도 합니다. ‘갈·가’는 ‘가다듬다·가다·가꾸다’하고 말밑을 잇습니다. 글을 갈고닦거나 가다듬거나 가꾸기에 ‘글갈’이요, 글이 눈부시고 아름답고 사랑스러워 ‘글꽃’이지요.

수수하게 ‘글’이라고 할 적에는 어린이랑 함께할 만합니다. 배움턱에 들어서지 못한 어른하고 같이할 만해요. ‘글꽃’이라고 할 적에는 어린이도 어른도 즐겁게 누릴 만하고, ‘글갈’이라고 할 적에는 누구나 스스로 차근차근 갈고닦으면서 나아가는 길인 줄 돌아볼 만합니다.

지난 마실길에 〈문학소매점〉에서 신나게 찰칵찰칵했는데, 모두 가뭇없이 사라졌어요. 그날 다른 책집에서 찰칵찰칵한 이야기도, 인천 골목에서 찰칵찰칵한 발걸음도 나란히 자취를 감췄어요. 끄응 하고 앓아 봤자 어쩔 길이 없습니다. 부천으로 마실할 일이 있어 새삼스레 〈문학소매점〉을 찾아갑니다. 올해에 두걸음입니다. 멀고먼 길이라지만 책집 미닫이에 건 꽃천을 보면서, 또 책집 곳곳에 드리운 꽃무늬를 보면서, 이곳에서 글이며 살림이며 손길을 꽃답게 보듬는 숨빛을 느낍니다.

곁에 아이들이 찾아오기 앞서까지는 ‘문학’을 할 생각이 없었습니다. 곁에 아이들이 찾아와 재잘재잘 노래하고 속닥속닥 소꿉책놀이를 함께하는 길에 어느새 노래꽃(동시)을 쓰고 꽃글(동화)을 씁니다. 다만, 저는 문학은 안 합니다. 어린이문학도 안 합니다. 그저 글을 쓰고 여며요. 아이하고 글놀이를 하고 글살림을 지으며 글사랑을 나눠요. 마음을 그려서 담아내는 글로 이야기꽃을 지핍니다.

글꽃책집(문학책방)으로 찾아가려고 골목을 걷는 사이에, 또 글꽃책집에서 글꽃책을 누리고서 전철나루로 돌아가는 틈에, 골목집 조그마한 꽃그릇하고 텃밭에 깃든 풀벌레가 그윽그윽 부르는 노래를 듣습니다. 풀노래가 들리면 걷다가 멈춥니다. 가만히 귀를 기울입니다. 가을볕을 부르고 가을내를 퍼뜨리는 사랑을 받습니다.

ㅅㄴㄹ

《고양이 게스트하우스 한국어》(권창섭, 창비, 2021.7.25.)

《우리 곧 사라져요》(이예숙, 노란상상, 2021.8.17.)

《혁명을 꿈꾼 독서가들》(강성호, 오월의봄, 2021.7.29.)

‘문학소매점’ 천바구니

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《곁책》, 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.