숲노래 책숲마실

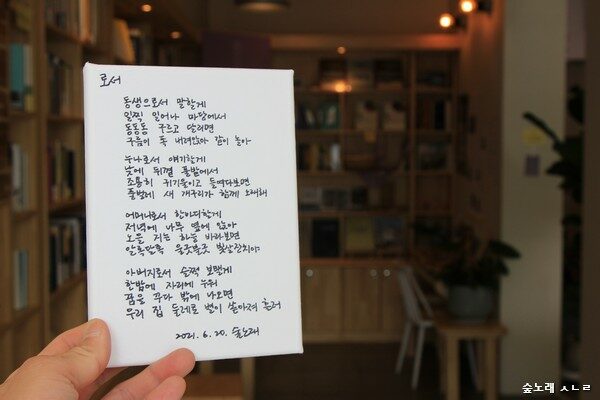

책집을 새로 연다 (2021.6.20.)

― 광주 〈산수책방 꽃이피다〉

광주 산수마을에 책집이 새로 열었습니다. 여러 큰고장에 대면 광주에는 아직 마을책집이 적습니다. 오늘 바라보기에는 드문드문 있는 마을책집이라 할 텐데, 마을도 나라도 살림집도 거듭나는 길이니 찬찬히 움트리라 생각해요. 예전에는 우리가 손수 집을 지어서 살았으나, 요새는 집장수가 우르르 뚝딱 올려세우는 집을 사들이는 흐름입니다. 큰고장이건 시골이건 살림집은 으레 손수 지었어요. 나무지기(목수)를 부르더라도 곁에서 함께 일하며 보금자리를 다스렸습니다. 제가 나고자란 인천에서도 동무네 집이건 고모네 집이건 다들 손수 지은 작은 ‘골목집’입니다.

손수 집옷밥을 지어서 살림을 가꾸는 손길을 거의 잊거나 잃은 판이니, 마을책집이 드문드문 있을 만해요. 시골에서는 마을책집이 아예 없다시피 할 테고요. 조금만 똑똑하면 큰고장 열린배움터(대학교)로 보내려 하고, 덜 똑똑하면 큰고장 만듦터(공장)로 보내려 하는 시골이니, 이 시골에 마을책집이 제대로 서기란 서울이나 큰고장보다 훨씬 빠듯합니다.

전라남도에서 살며 처음 보고 겪은 일이 숱합니다. 이를테면 “마을은 밑바닥이니 적어도 면소재지로 가라. 좀 돼면 읍내로 가라. 더 돼면 순천으로 가라. 더더 돼면 광주로 가라. 더욱 돼면 대전·부산·인천으로 가라. 잘 돼면 서울로 가라.” 하는 소리가 흔합니다. 다시 말해, 광주조차 둘레 다른 큰고장이나 서울을 바라보는 물결인 셈입니다.

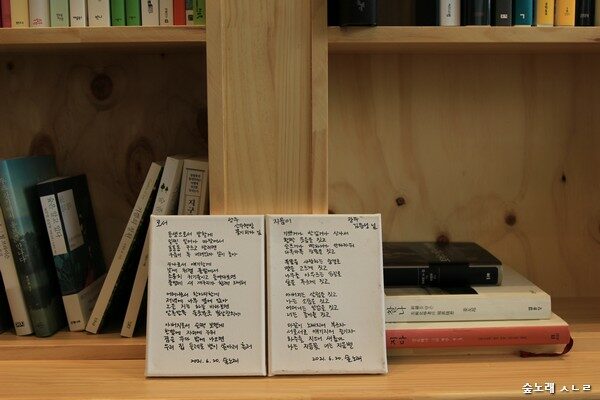

작은아이하고 금남로부터 걸어서 〈일신서림〉에 들릅니다. 저잣거리 곁에 있던 〈일신서림〉은 자리를 옮겨 토막책집이 되었습니다. 이곳에서 다리를 쉬고 새삼스레 걸어 〈산수책방 꽃이피다〉에 닿습니다. 마을쉼터 곁에 마을책집이 태어났군요. 더 살피면 이 책집 곁에 산수시장이 있습니다.

저잣거리란 마을을 이룬 오랜 터전입니다. ‘가게’라고도 하지만, 우리말로는 수수하게 ‘집’입니다. ‘떡집·찻집·빵집·빨래집·신집·쌀집’처럼 ‘책집’이에요. 글바치는 예부터 이웃글(한문)을 높이 여겨 ‘책방·서림·서점·문고’처럼 이름을 붙였습니다만 저잣거리 숱한 집(가게)처럼 “책을 놓은 보금자리다운 아늑히 살림길을 여미는 슬기를 읽고 나눈다”는 마음으로 보면 ‘책집’이에요. 또는 ‘책숲·책밭·책터·책누리·책빛’입니다.

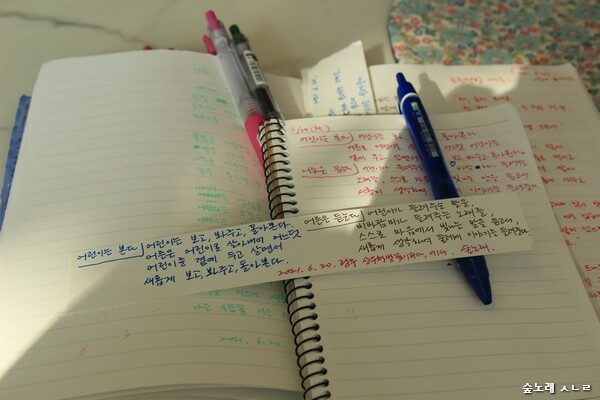

한 모금을 머금고서 한 줄을 읽습니다. 두 모금을 마시고서 한 줄을 씁니다. 석 모금을 맞이하고서 빛꽃(사진)을 한 칸 남기고, 넉 모금을 홀짝이고서 이제 살림집으로 돌아가려고 자리에서 일어섭니다. 해가 천천히 이웁니다.

《하프와 공작새》(장준영, 눌민, 2017.4.28.)

《쓰고 싸우고 살아남다》(장영은, 민음사, 2020.3.8.)

《우리 가족, 숲에서 살기로 했습니다》(김산들, 시공사, 2019.2.15.)

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《곁책》, 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.