-

-

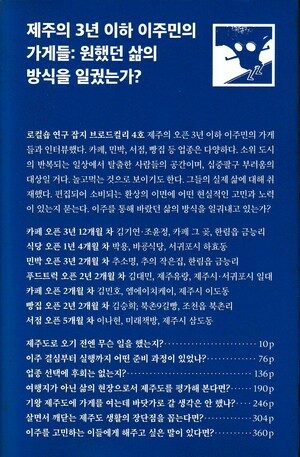

제주의 3년 이하 이주민의 가게들 : 원했던 삶의 방식을 일궜는가? - 로컬숍 연구 잡지 브로드컬리 4호

브로드컬리 편집부 지음 / 브로드컬리 / 2018년 2월

평점 :

숲노래 책읽기 2021.4.11.

인문책시렁 176

《제주의 3년 이하 이주민의 가게들 : 원했던 삶의 방식을 일궜는가?》

조퇴계 엮음

브로드컬리

2018.2.15.

《제주의 3년 이하 이주민의 가게들》(조퇴계 엮음, 브로드컬리, 2018)을 읽고서 ‘새터님(이주민)’이란 이름을 새삼스레 생각합니다. 다들 한자말로 ‘이사·이주’ 같은 낱말을 쓰는데, 우리말로는 ‘옮기다’이고, ‘새터’를 찾는 발걸음입니다. 북녘을 떠나 남녘으로 온 사람도 ‘새터님’일 테고, 서울을 떠난다든지 큰고장을 등지는 사람도 ‘새터님’입니다.

그런데 어떤 새터님도 처음 며칠이나 몇 이레나 몇 달쯤만 새터님일 뿐, 어느덧 ‘마을사람’이 됩니다. 길을 익히고 이웃을 헤아리고 하늘빛하고 햇볕하고 비바람을 받는 사이에 똑같이 마을지기란 자리에 서요.

한 달을 살았건 두 해를 살았건 열 해를 살았건 대수롭지 않습니다. 스스로 살아가려는 곳에 발을 담그면서 찬찬히 뿌리를 뻗으면 다 ‘마을사람’입니다. 굳이 ‘텃사람·새사람’을 갈라야 하지 않아요. 어느 마을 어느 자리에서든 스스로 하루를 사랑하면서 살림을 짓고 싶다면 ‘마을사람’이요, 집이며 몸은 마을에 있되 돈벌이에만 매달리면 ‘돈바치’입니다.

제주에 깃든 지 세 해가 안 되는 가게지기 목소리는 그 고장에서만 들을 만한 목소리는 아닙니다. 어느 고장 어느 가게에서도 한결같이 들을 만한 목소리예요. 책이름에서 ‘제주’를 가린다면 다 매한가지입니다. 책이름에서 ‘세 해’를 가려도 그래요. 세 해가 안 되든 서른 해가 넘든, 부대끼거나 복닥이거나 맞닥뜨리는 이웃이며 살림은 어디를 가서 물어봐도 똑같습니다. 《제주의 3년 이하 이주민의 가게들》이 좀 남다르게 틀을 짜서 책으로 엮으려는 뜻은 알겠지만, 참말로 ‘제주·세 해·새터·가게’란 길을 얼마나 깊거나 넓게 헤아리면서 ‘이야기’를 하려고 했는지 좀 아쉽달까요.

저라면 이런저런 자질구레한 대목은 하나도 안 물을 생각이에요. 굳이 물어봐야 하지 않아요. 다 다른 사람이요 다 다른 가게인 만큼 뭘 물어보려 하지 말고, 그곳을 느긋하게 누리면서 ‘스스로 무엇이 즐거운가’를 가게지기한테 들려주면 가게지기는 손님 이야기를 듣고서 이녁 이야기를 한결 스스럼없이 노래하듯 피워 내리라 봅니다. 다만, 책을 엮은 분이 틀에 박힌 말만 묻더라도 여러 가게지기는 스스로 할 말만 하시기도 하더군요. 그렇지요, 스스로 할 말이 있는 사람이기에 새터를 찾아나설 수 있습니다.

ㅅㄴㄹ

알다시피 제주도에 부동산 붐이 있었다. 갑자기 집값이 뛰다 보니, 마을사람들이 모이면 서로 월세 비교하고 그랬다. 누구는 방 한 칸에 얼마를 받는데 너희는 그것밖에 못 받느냐, 그런 식으로 서로 부추기는 상황에서 근거가 무슨 소용이겠나. (49쪽)

돈이 문제가 아니라고, 시간이 문제라고 지적받기도 한다. 물론 일리가 있는 말이다. 다만 나는 내가 하고 싶은 일을 한다. 누가 시킨 일을 하고 있는 게 아니다. 미래의 성공이나 실패와 관계없이 이미 어느 정도의 성취감을 느낀다. 구태여 앞날을 불안해 할 이유는 없다고 감히 생각한다. (107쪽)

자연이 생각보다 가깝지 않다. 창문을 열면 아름다운 바다가 펼쳐져 있어야 할 것 같지만, 현실은 그렇지 않을 가능성이 높다. 특히 시내권은 차를 타고 20분은 나가야 바다를 볼 수 있다. (293쪽)