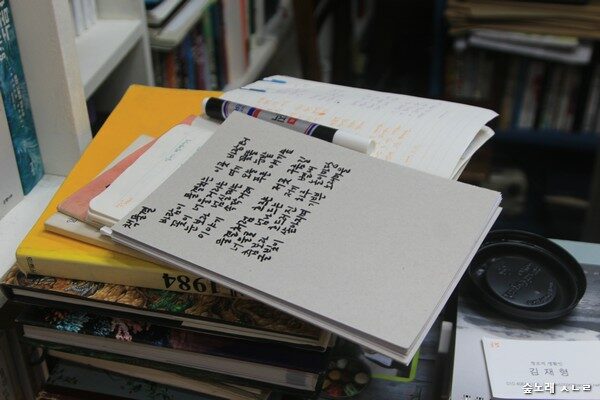

숲노래 책숲마실

파도 (2021.2.28.)

― 부산 〈파도책방〉

누가 ‘파도’라는 소리를 혀에 얹으면 “무슨 땅을 판다고?”라든지 “무슨 길을 파는데?” 하고 생각합니다. 땅을 파서 굴을 내고, 책이며 글을 파서 생각이 흐를 길을 냅니다.

고흥에서 살며 곧잘 자전거나 택시로 아이들이랑 바다마실을 갑니다. 그야말로 파랗게 일렁이는 물결을 호젓이 바라보다가 풍덩 뛰어들어 같이 헤엄을 치며 놀아요. 출렁이는 물결을 가르며 놀아도 즐겁고, 넘실대는 물결에 가만히 잠겨서 모랫바닥에 배를 대고서 물살이 흐르는 노랫가락을 들어도 즐겁습니다. 바닷물에 잠겨 눈을 동그랗게 뜨다 보면 눈앞을 휙휙 스치는 바다동무가 있고, 모래알은 데구르르 춤추면서 북새통입니다. 멀리서 보자면 하늘빛을 고스란히 품은 파랑파랑 바다인데, 막상 물에 잠겨서 바라보면 그저 끝없이 맑은 바다예요.

2000년에 처음으로 부산마실을 했지 싶은데, 부산서 사는 동무를 만나러, 또 부산동무하고 보수동 책집골목을 누빌 마음이었습니다. “내가 부산서 살아도 보수동에 안 온다 아이가. 책을 안 읽으니까. 그래도 네가 부산까지 와줬는데 아무리 책을 안 읽어도 여 와서 책도 보고 해야 안카나.” 저를 만나는 동무나 이웃은 제가 책을 밑도 끝도 없이 사읽는 줄 압니다. 여느 때에는 심드렁이 여기지만, 제가 꽤나 먼길을 달려서 찾아오면 책집이나 책집골목에서 한나절쯤 같이 보내 줘요. “아, 모처럼 책집에 와 보니 좋네. 나중에 혼자서라도 와야겠네.” 하는 말이 동무나 이웃 입에서 터져나오면 빙그레 웃으면서 “좋지. 그런 뜻에서 오늘은 책을 두엇쯤 사줄게.” “에? 책을? 두셋은 많다. 하나만 도라.” “자주 안 온다며. 그러니 한 해 동안 읽을 책을 사줘야지.”

지난 스무 해 사이 보수동은 너울을 넘고 고비를 지났습니다. 책집골목 한쪽은 뭘 새로 올린다면서 크게 허물었습니다. 앞으로 보수동은 어떤 책터가 될까요. 부산서 벼슬자리나 글자리에 있는 사람은 무엇을 보고 생각하고 펼까요? 부산지기(부산시장)가 새로 될 일꾼은 하늘나루(공항)는 좀 집어치우고 이 고장이 ‘도란도란 삶꽃이 피어나는 아기자기 마을빛’으로 거듭나는 길을 귀여겨들으면 좋을 텐데요.

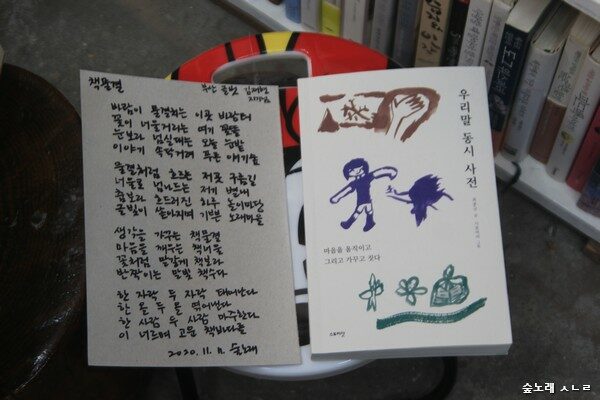

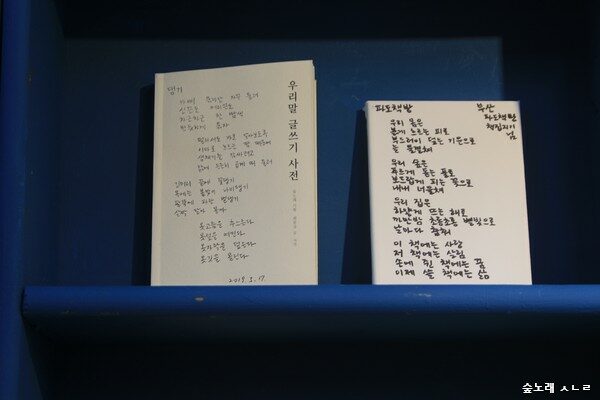

두어 사람이 서면 꽉 찰 만한 〈파도책방〉에서 이 책을 보다가 저 책을 읽습니다. 요 책을 넘기다가 그 책을 쥡니다. 더 많이 안 읽어도 사랑길을 열 수 있습니다. 더 많이 안 벌어도 살림길을 틀 수 있습니다. 땅을 팔 적에는 나무를 심어 마을을 푸르게 돌보려는 뜻이어야지 싶습니다. 높다란 잿빛집을 줄이고 나무그늘이 싱그러운 풀밭쉼터를 보수동에 마련한다면 이곳은 책숲마을로 나아가겠지요.

ㅅㄴㄹ

《여성 혐오를 혐오한다》(우에노 치즈코/나일등 옮김, 은행나무, 2012.4.25.)

《김성근이다》(김성근, 다산라이프, 2011.12.5.)

《새경남 제5권 제1호》(공보실장 박용범 엮음, 경상남도, 1968.2.15.)

《행복의 길, 활짝핀 건강 장수의 비결》(김영보, 녹원출판사, ?)

《어디에나 있고 어디에도 없는 책방에서 자신이 읽어본 책만 파는 책방 주인》(레즈 드 사 모레이라/이희정 옮김, 예담, 2014.3.7.)

《홀로 있는 時間을 위하여》(김형석, 삼중당, 1975.3.20.)