-

-

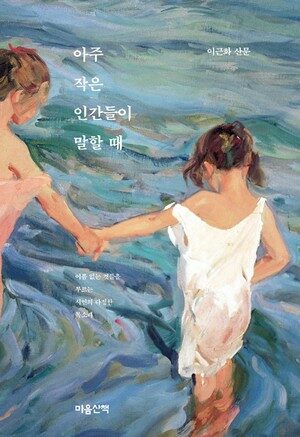

아주 작은 인간들이 말할 때 - 이름 없는 것들을 부르는 시인의 다정한 목소리

이근화 지음 / 마음산책 / 2020년 8월

평점 :

숲노래 책읽기

책으로 삶읽기 635

《아주 작은 인간들이 말할 때》

이근화

마음산책

2020.8.20.

생각은 가만히 내버려두면 식물처럼 시들고 썩어버린다. 우리는 서로 다른 식물이어서 저마다 자신의 생각을 가꾸는 고유한 방식이 있을 것이다. (7쪽)

내가 가장 싫어하는 것은 끼니를 거르는 일과 폭식이다. 정신이 피폐해진다. 그러니까 매일 적당히 조금씩 맛있게 먹기 위해 또 좀 걸어야 한다는 것을 환기하게 되는 나이. (29쪽)

우리는 아주 작다. 그리고 아주 크다. 작기에 크고, 크기에 작다. 작다고만 바라보기에 큰 길을 놓치고, 크다고만 여기기에 작은 길을 못 본다. 《아주 작은 인간들이 말할 때》(이근화, 마음산책, 2020)를 줄줄이 읽다가 글쓴님이 스스로 모든 삶터이며 삶길이며 확 내려놓거나 바꿀 수 있다면 글길이 어떻게 달라졌으려나 하고 헤아려 본다. 좋아하는 길은 싫어하는 길하고 늘 맞닿는다. 싫어하는 길도 좋아하는 길하고 언제나 맞물린다. 이 대목을 어릴 적부터 깨닫고는 아찔했다. 어린 나날 늘 이 실랑이로 머리가 아팠고 “아니, 그럼 어쩌라고?”를 혼자서 외쳤다. 이러다가 살아내면서, 이곳에서도 살아내고 저곳에서도 살아내며, 또 그곳에서도 살아내고, 어느새 곁님이 함께 살고, 어느덧 두 아이가 무럭무럭 자라면서, ‘좋다 싫다’가 아닌 ‘스스로 지으면서 이루고픈 사랑’ 하나만 헤아리면서 즐거이 노래하면 되는 줄 깨닫는다. 끼니를 거르기 싫으면 먹으면 된다. 마구 먹고 싶지 않으면 안 먹으면 된다. 둘 다 해보면 된다. 하루에 굳이 두끼나 세끼를 먹을 까닭이 없다. 몸이 안 바라면 며칠이고 안 먹으면 되고, 몸이 바라면 하루에 너덧끼를 먹어도 된다. 그렇다. 삶이란 스스로 즐겁게 나아가는 길일 뿐이니, ‘작은이(작은 사람)’ 목소리보다는 ‘사람’ 목소리를 바라보면 스스로 살림을 노래하는 하루가 되는구나 싶다. ㅅㄴㄹ