숲노래 어제책

숨은책 390

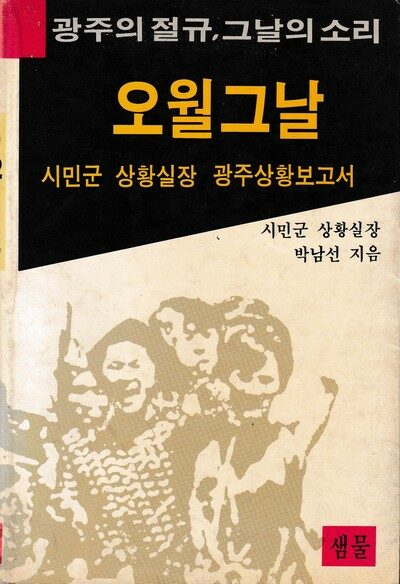

《오월 그날》

시민군 상황실장 박남선 글

샘물

1988.12.20.

어떤 말이나 어느 쪽을 믿어야 하느냐고 묻는다면, 어떤 말이나 어느 쪽도 믿지 않으면 된다고 여깁니다. ‘믿지’ 말고 ‘볼’ 노릇이고, ‘본 대로 받아들여서 고스란히 말하’면 되지 싶습니다. “그 말은 못 믿겠던데?” 한다면 “그 말에 깃든 뜻하고 숨은 생각을 느끼고 읽어 보자. 믿지도 안 믿지도 말고.” 하고 여기고요. 1980년 5월에 전남 광주에서 벌어진 일을 경기 인천에 살던 어린이가 볼 길도 들을 길도 없었습니다. ‘학살자 전두환’이란 말은 1988년에 중학교에 들어갈 즈음 비로소 들었지 싶어요. 죽인이·때린이·밟은이는 죽이거나 때리거나 밟은 줄 모르거나 딴청을 하기 일쑤입니다. 전남 광주에 없던, 또 1980년이 지나고서야 다른 고장에서 태어나고 자란 사람은 ‘피맛을 본 공수부대 군인’하고 전두환이 얽힌 이야기를 얼마나 헤아릴 만한지 모르지만, 주검도 총칼부림도 숨기지 못합니다. ㅅㄴㄹ

“이미 피맛을 진하게 본 공수들은 얼굴이 새파랗게 공포에 부들부들 떨면서 살려달라고 애원하는 사람들을 개머리판으로 후벼 찔러댔다. 마당 안에는 순식간에 붉은 피로 낭자해졌다. 혼신의 힘을 다해서 대문께로 달아나려 하자 M16을 치켜들고 어깨에 밀착시킨 공수들은 충혈된 눈을 부릅뜨고 입을 벌려 냉소를 흘리며 방아틀 뭉치에 꽂고 있던 검지 손가락에 힘을 주어 방아쇠를 잡아당겼다.” (181쪽)