-

-

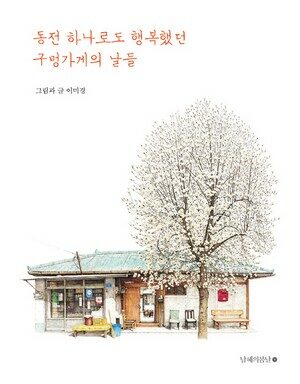

동전 하나로도 행복했던 구멍가게의 날들 ㅣ 이미경의 구멍가게

이미경 지음 / 남해의봄날 / 2017년 2월

평점 :

숲노래 책읽기

책으로 삶읽기 602

《동전 하나로도 행복했던 구멍가게의 날들》

이미경

남해의봄날

2017.2.10.

열 살 꼬마는 어느새 사십 대 중반이 되었지만, 건장했던 서른다섯 아버지의 따스한 등에서 들리던 기분 좋은 심장 소리를 나는 여전히 기억하고 있다. (19쪽)

한참 이야기를 나눈 뒤 아들 실내화를 사 들고 가게를 나왔다. 돌아오는 여름에는 다시 서해, 그곳에 가고 싶다. (85쪽)

처음 가게를 그리기 시작할 무렵인 2000년 초반 해도 30년 이상 된 가게를 종종 볼 수 있었다. 나무로 된 미닫이문, 이끼 낀 빛바랜 붉은빛의 기와지붕, 나무로 된 낡은 장식장 등 시간의 흐름을 오롯이 간직한 진한 생활의 공간을 어렵지 않게 만날 수 있었다. 그 자체로 아름다운 이야기를 속삭였다. (176쪽)

1970년 이후 이곳의 시계추가 멈춰 섰나 보다. ‘간첩신고 113’ 옛 푯말이 그대로 걸려 있고 좁고 길쭉한 툇마루 옆 두어 계단 위의 작은 나무 미닫이문은 옥빛 페인트가 반쯤 벗겨졌다. (190쪽)

《동전 하나로도 행복했던 구멍가게의 날들》(이미경, 남해의봄날, 2017)을 넘기면 인천이란 고장이 환하게 떠오른다. 다른 어느 곳보다 삽질이 적은 큰고장이 바로 인천이다. 영종섬하고 용유섬을 메워 하늘나루를 때려짓기도 한 인천이요, 갯벌에 흙이며 시멘트를 들이부어 억지섬을 만들어낸 인천이지만, 오랜 골목마을은 오늘도 꽤 넓게 그대로 있다. 서른 해라면 ‘어리다’ 싶은, 쉰 해나 예순 해를 훌쩍 넘은 마을가게가 참 많은 고장이 인천인데, 인천은 마을이며 골목에 나무가 퍽 많고 골목밭도 아름답다. 큰고장 한복판인 옛마을을 보노라면 꼭 시골스러운 데가 인천이랄까. 인천에서 벼슬아치·구실아치는 이 골목마을을 눈여겨보면서 보듬는 손길이 되려나. 인천뿐 아니라 나라지기나 고장지기쯤 되는 일꾼은 온나라 마을살림을 어느 만큼 어루만지는 마음길이 될까. 지나가거나 흘러간 모습이 아닌, 오늘도 어김없이 이 터전을 이루는 이웃이다. 다만, 나는 어릴 적에 군것질을 아예 안 하다시피 살며 ‘10원이며 50원 쇠돈 하나를 아끼고 건사하’곤 했다. 버스조차 안 타고 걸어다녔다. 적은 쇠닢으로 ‘즐겁게 누리던 구멍가게’가 나한테는 없었다고 할까. 어느 한때 모습이기에 아름답다고는 여기지 않는다. 우리가 살아온 이야기가 깃들기에 아름답게 바라볼 만하겠지. 나는 구멍가게보다는 골목밭이며 골목나무를 바라볼 뿐이고, 골목길에서 누리던 골목놀이를 떠올릴 뿐이다. 그리고 오늘 이곳에서 우리 아이들이 새롭게 맞아들일 들놀이·숲놀이를 헤아린다. 더 짚어 본다면, 옛자취는 ‘간첩신고 119’만 있지 않다. 웬만한 골목집이나 골목가게 어귀를 살피면 ‘조그마한 갖가지 알림판’이 수두룩하고, ‘이름판’에 깃든 오랜 숨결도 읽을 만하다. 1970∼80년대만 애틋이 여기는 ‘추억’도 나쁘지는 않지만, 어쩐지 조금 숨이 막힌다. 그 한때를 넘어서는 숨결이며 발자취이며 손길이 온마을에 함께 감돌 텐데. ㅅㄴㄹ