숲노래 책숲마실

숲을 헤엄친 깃털 (2020.6.8.)

― 부산 〈동주책방〉

부산 수영구 과정로15번길 8-1

https://www.instagram.com/science_dongju

부산 연산동에 새로 움튼 헌책집 〈글밭〉에서 길을 나섭니다. 헌책집을 한 곳 들렀으니 새책집도 한 곳 들르고 싶습니다. 부산마실을 하며 어느 곳을 찾아가면 고흥으로 돌아가는 길에 아이들한테 이야기꾸러미를 든든히 챙길 만할까 하고 헤아리니 〈동주책방〉이 마음에 꽂혔어요. 〈글밭〉으로 걸어오던 길을 거슬러 다시 골목을 걷습니다. 후끈후끈한 여름볕이 매우 좋습니다. 이 후끈볕을 맨몸으로 받으며 걸으니 그야말로 즐겁습니다.

고등학교 1학년이던 열일곱 살에 너나들이랑 나눈 말이 있어요. “넌 눈부시지 않니? 너만 멀쩡한가 봐.” “응? 햇살이 따갑다고 이맛살을 찡그리면 더 눈부셔. 그냥 해를 바라보면 괜찮던데.” 너나들이가 들려준 한 마디는 그 뒤로 ‘해를 바라보는 눈’을 어떻게 다스리면 즐거운가를 이끌어 주었어요.

골목을 걷는 동안 이 둘레 초·중·고등학교 어린이랑 푸름이가 무리를 짓고 어깨동무를 하고 깔깔대며 걷는 소리가 쩌렁쩌렁 퍼집니다. 아이들 입에서는 “아, 더워! 더워!”란 말이 끝없이 흐릅니다. 어쩌면 유월볕은 이 부산에서 무척 덥다고 여길 만하지요. 그런데 ‘덥다’고 자꾸 말하기 때문에 참말로 자꾸 덥고 끝없이 덥다가 못 참겠도록 더더더 덥지 싶어요.

저는 한여름에도 굳이 그늘자리에 서지 않습니다. 한여름에도 땡볕자리에 가만히 서서 해를 온몸으로 받기를 즐깁니다. 하나도 안 덥거든요. 고맙지요. 겨울엔 겨울볕이 반갑고 여름엔 여름볕이 사랑스럽구나 싶어요. 건널목에서 푸른불을 기다리면서 가볍게 춤을 추면서 햇볕이며 햇살을 고스란히 느낍니다. 이제 부산경상대 앞에 다 옵니다. 54 시내버스를 탑니다. 아까 시내버스를 타다가 그만 걸상 모서리에 무릎을 세게 찧었는데 아직 찌릿찌릿합니다. 어릴 적에도 걸상 모서리에 가끔 무릎을 찧고 주저앉은 적이 있는데 쉰 살이 가까운 이 나이에도 무릎을 찧네 싶군요.

어느 골목에 마을책집이 깃들었으려나 하고 헤아리며 걷습니다. 부산은 집이 빼곡하고 길이 좁은데, 〈동주책방〉으로 걸어가는 길에는 아파트 꽃밭이 옆으로 제법 넓습니다. 부산이지만 부산스럽지 않은, 퍽 아늑하면서 조용한 데에 책집이 있네요.

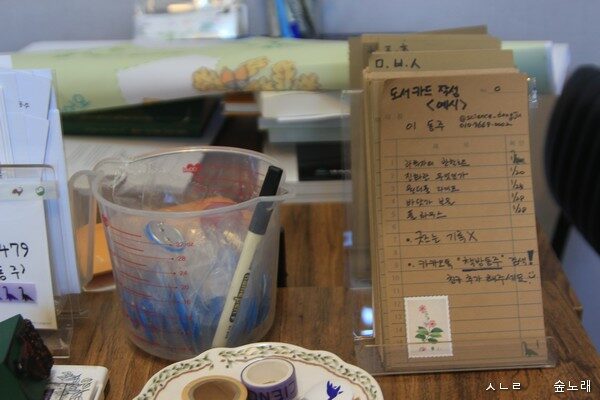

파랑하고 공룡이 어우러진 책집에 닿습니다. 가만히 여닫이를 당겨 들어갑니다. 이모저모 알뜰하게 손질하고 돌본 티가 물씬 흐르는 빛을 느낍니다. 얼마나 깊고 넓게 ‘자연·생태’ 책을 살폈으면 이만하게 꾸밀 수 있을까요. 책시렁 한켠이며 책 한 자락이며 즐겁고 따사로이 어루만진 숨빛입니다.

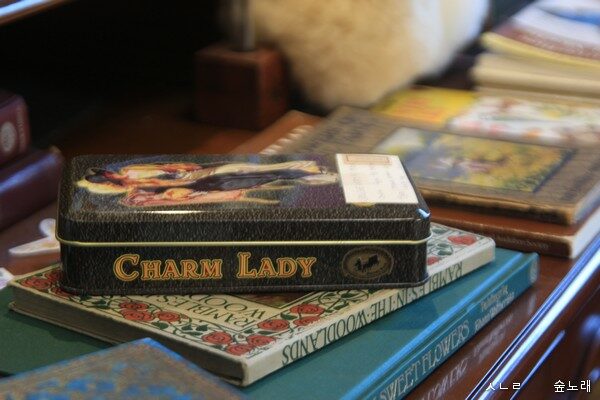

큰책집도 작은책집도 아닌 마을책집이기에 이처럼 꾸미고 돌볼 만하다고 생각합니다. 스스로 좋아하는 삶길을 일구면서 배우고 느끼고 맞아들인 기쁜 눈물웃음을 고이 건사한 몸짓이기에 이러한 마을책집이 되는구나 싶습니다. 백 살이 넘었지 싶은 《Familiar wild flowers》 같은 책을 살살 손으로 쓰다듬으면서 넘깁니다. 풀꽃을 아끼는 눈빛으로 엮은 이 도감을 언제쯤 장만하려나 하고 생각하다가 《Flowers of the farm》도 넘깁니다. 미국이나 유럽 여러 나라에서는 이런 책이 꽤 나왔습니다. 한국에서는 아직 이런 책이 안 나오다시피 합니다. 한국에서는 너무 전문스럽게 치우거나 멋져 보이는 사진·그림으로만 엮으려 합니다. 삶자리나 마을에서 문득 바라보고 즐겁게 마주하고 동무할 상냥한 ‘풀꽃 그림꾸러미’가 드물어요. 어린이 눈썰미나 눈높이로 다룬 풀꽃 그림책이 없다시피 하달까요. 스웨덴 분인 엘사 베스코브 님이 1800년대 끝무렵부터 1900년대 첫무렵에 빚은 그림책은 자연생태 그림책이 아닌 이녁 딸아들을 담아낸 그림책입니다만, 이 그림책에 깃든 풀꽃나무가 얼마나 따사롭고 아름다운지 몰라요. 꼼꼼하게 담아내어도 나쁘지 않으나, 이보다는 사랑스러운 눈길로 바라보고 즐거운 손길로 어루만지는 마음이 되고서 풀꽃나무를 붓끝으로 옮길 적에 아름답게 나눌 풀꽃책 하나가 태어나지 싶습니다.

곱게 깃털을 붙인 펜은 다음에 마실하면서 장만하자고 생각하며 《고래책》을 들여다보고 《내가 더 커!》도 천천히 읽습니다.

이 책도 저 책도 마음에 들지만 오늘 다 사들여서 고흥으로 챙겨 가기는 어렵습니다. 이모저모 끙끙거린 끝에 《개복치의 비밀》(사와이 에쓰로/조민정 옮김, 이김, 2018)을 쥐고, 《시선들》(캐슬린 제이미/장호연 옮김, 에이도스, 2016)을 쥡니다. 저녁에 길손집에 들면 《시선들》부터 읽을 생각입니다. ‘the collected badges of birds’ 가운데 ‘검은머리물떼새’하고 ‘물총새’ 둘을 장만하기로 합니다. ‘참새’를 뒤늦게 보았는데, ‘참새’는 부디 다음에 마실할 때까지 남으면 좋겠다고 마음으로 빕니다. 이러고서 ‘책 하나 천바구니’까지 더 고릅니다. 여느 때에도 늘 어깨로 가로지르는 천짐을 둘 몸에 매달고 사는데, 하나를 더 매달 생각입니다.

아침에 길을 나서면서 등짐에 챙긴 ‘마을책집 사랑하기’ 꾸러미가 있습니다. 〈동주책방〉 책집지기님한테 이 꾸러미를 드립니다. 《마을에서 살려낸 우리말》이란 책에 담은 ‘책나무’ 그림으로 걸개천을 하나 찍었고, 《우리말 수수께끼 동시》에 그림을 담아 준 사름벼리 어린이 연필그림까지 섞어서 꽃종이를 네 가지 찍었어요. 온나라 모든 마을책집이 마을에서 ‘책나무’가 되고, 이 책나무는 시나브로 책숲이 되기를 바라는 뜻입니다.

나무 곁에 책집 있고

책집 옆에 숲이 있고

이 둘레에 집을 짓고

집집이 어울려 마을로

문득 떠오른 넉줄글입니다. 우리가 찾아가는 마을책집이란 나무 곁에 있는 쉼터이지 싶습니다. 이 책집으로 찾아오면서 숲을 느끼고, 이 숲을 느끼는 마음으로 우리 보금자리를 가꾸는 즐거운 눈망울로 자라나지 싶어요. 그냥그냥 사람들이 모여서 이루는 마을이 아닌, 숲바람을 마시고 함께 노래하는 발걸음으로 보금자리가 하나둘 피어나서 저절로 태어나는 마을이라면 기쁘겠어요.

찌릿거리는 무릎을 쉬려고 걸상에 앉습니다. 책집지기님은 스무 살 무렵부터 ‘내 책집’을 지피려는 꿈을 키우셨다고 합니다. 즐겁게 하는 다른 일이 한 가지 있고, 즐겁게 돌보는 책집이 한켠에 있고, 즐겁게 마주하는 이웃이 둘레에 있는 삶길이시네 싶어요.

우리가 저마다 도서관이나 책집을 따로 하나씩 꾸린다면 꽤 재미있겠네 싶습니다. 우리가 꾸릴 도서관이나 책집은 커야 하지 않고, 책이 많아야 하지 않습니다. 우리 나름대로 눈빛을 밝혀서 갈무리한 책으로 이야기를 꽃피우는 자리이면 되어요. 나라 곳곳에 마을책집이며 마을책숲(마을도서관)이 십만 곳이나 백만 곳쯤 있다면 참 재미나겠지 싶습니다. 서로서로 나들이를 다니고, 서로서로 다 다른 눈빛으로 가꾼 다 다른 책살림을 만나면서 서로서로 배우고 알려주는 마을길이 된다면 이 나라가 어느 만큼 살 만한 터전으로 거듭나리라 봅니다.

책집은 대단해야 하지 않습니다. 빨래집(세탁소)이면서 책집을 나란히 할 수 있어요. 빵집 꽃집이면서 책집을 나란히 할 수 있습니다. 옷집이면서 책집을 나란히 할 수 있지요. 머리집이나 문방구이면서 책집을 나란히 할 만하고, 셈틀집이면서 책집을 나란히 할 만합니다. 출판사이면서 책집이 되어도 좋고, 나들가게나 술집이면서 책집을 나란히 해도 아기자기하겠지요. 숲을 헤엄친 깃털이 나부끼는 〈동주책방〉을 이다음에 찾아올 날을 손꼽으면서 이제 길손집으로 갑니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.