숲노래 책숲마실

선비마을보다는 책마을 (2019.12.24.)

― 경북 안동 〈마리서사 오로지책〉

경북 안동시 태사길 7, 1층

책이 없던 먼 옛날에도 사람들은 서로 읽고 살았습니다. 종이책이나 누리책 없던 옛날에는, 신문이나 잡지가 없던 지난날에는, 무엇보다 낯빛을 읽고 마음을 읽었습니다. 생각을 읽고 꿈을 읽었어요. 이루고픈 뜻을 읽고, 밝히려는 뜻을 읽으며, 함께 나아가려는 뜻을 읽었습니다. 그리고 바람이며 하늘이며 날씨를 읽었지요. 비랑 눈이 오는 결을 읽고, 꽃이 피고 열매가 맺는 철을 읽으며, 씨앗마다 다른 숨결을 읽었습니다. 바닷물이 흐르는 결을 읽고, 물살마다 다르게 일렁이는 빛을 읽으며, 제비 날갯짓이나 딱따구리 먹잇짓을 읽었어요.

요즈음에는 ‘읽다’라 하면 글에 너무 치우칩니다. 틀림없이 글도 읽습니다만, 그림도 읽고 만화나 사진이나 빛깔도 읽을 수 있어요. 별자리나 별빛을 읽기도 하고요.

경북 안동은 오랜 선비넋이 깊은 고장이라고 합니다. 그러나 안동은 헌책집이 일찍 사라지고 만 고장이기도 합니다. 헌책집이 사라졌다고 할 적에는 ‘새로운 책을 꾸준히 장만해서 읽으며 배우는 사람이 줄었다’는 뜻이에요. 새로운 책이 흐르는 손길이 없기에 헌책이 나돌지 않고, 책을 배우려는 빛이 스러지면서 헌책집뿐 아니라 새책집이 나란히 힘들어요.

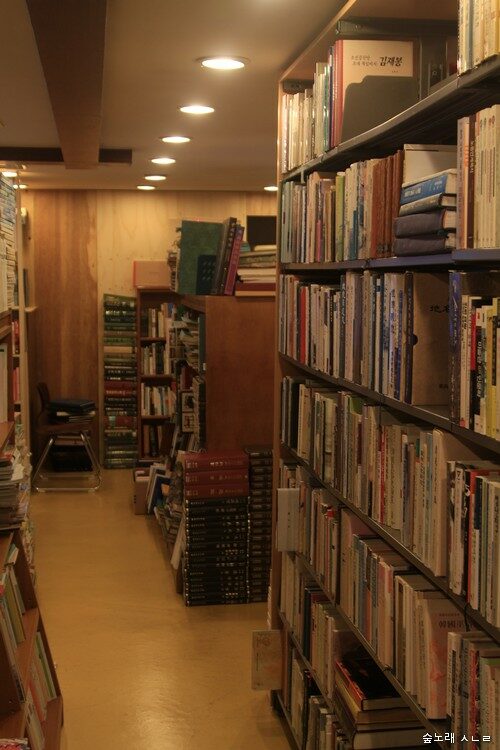

이런 안동이지만, 시내 한복판에 2019년 12월 2일부터 〈마리서사 오로지책〉이 열었습니다. 이곳은 헌책집입니다. 책을 다루는 손길이 깊은 헌책집이요, 책을 다루는 사람들 손길에 어리는 사랑을 고이 품으려는 마을책집입니다. 오로지 이 책집을 바라보면서 안동마실을 하면 좋겠네 하고 생각하면서 안동 시내버스를 탑니다. 안동도 아파트가 높고 자동차가 많네 하고 여기며 한참 달립니다. 이제 안동 시내버스에서 내려 골목을 걷습니다. 어디쯤일까? 어느 이웃가게랑 어우러지는 터전일까? 이 생각 저 생각을 하다 보니 어느덧 책집 앞. 조금만 옆으로 가도 복닥거리며 번쩍거리는 가게가 줄줄이 있는데, 〈마리서사 오로지책〉 둘레는 호젓합니다. 책집 하나가 골목이며 마을을 바꿉니다.

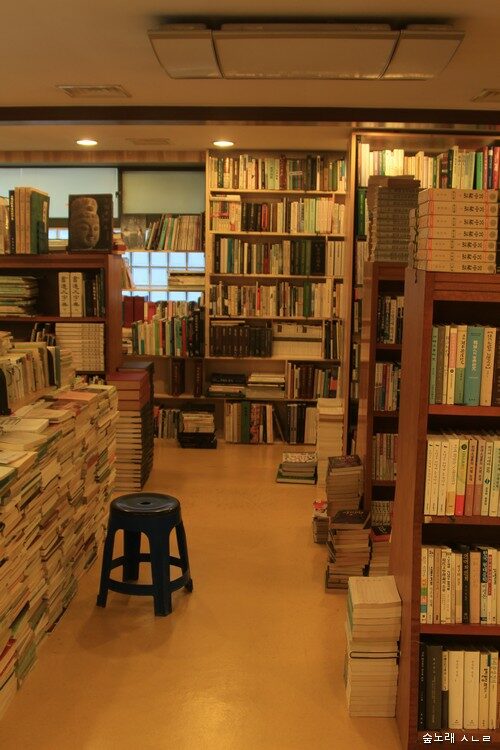

조용히 들어섭니다. 큰 등짐을 내려놓고 홀가분한 몸으로 책시렁을 살핍니다. 책기둥이 겹치지 않도록 하려는 손길을 느낍니다. 책꽂이나 책시렁이 빽빽하기보다는 알맞게 느슨하면서 여러 책을 차근차근 누리도록 이끌려는 손길을 봅니다. 따로 책집지기가 알려주지 않아도 눈으로 발걸음으로 책자취로 알 만합니다. 얼마나 품을 들이고 땀을 쏟았을까요.

예전에 이런 책이 있었구나, 이 책부터 이분이 이런 말을 퍼뜨리셨구나 하고 생각하며 《한국미, 한국의 마음》(최순우, 지식산업사, 1980)을 집습니다. 책값이 만만하지 않을 줄 알지만, 얼추 마흔 해를 가로지르는 책이니 그 만만하지 않을 책값은 비쌀 수 없습니다. 마흔 해를 타고 넘은 삯일 뿐입니다.

이 비석머리의 작자는 이 소박하고도 단순한 선과 원을 새겨 넣으면서 그 나름으로 추상 조형의 흥겨움을 감추지 못할 만큼 즐거웠던 것이 아닌가 한다. (340쪽)

동시집 《하르방 이야기》(제주아동문학협회 7집, 아동문예, 1988)를 살살 읽다가, 경희대학교 도서관 빌림종이가 그대로 붙은 《톨스토이의 생활과 문학》(로망 롤랑/오현우 옮김, 정음사, 1963)을 봅니다. 이 책은 저희 책숲에 한 벌 있습니다만, 구태여 집습니다. 예전에 다른 헌책집에서 장만해서 읽었지만, 경희대 도서관에서 고맙게 내놓아 주었기에 오랜 자취를 새롭게 느끼면서 예전 옮김말을 다시 느껴 봅니다.

요즈음도 나오는지 모르겠는데 잡지 《북한》(북한연구소) 116호(1981.8.)은 박정희·전두환을 가로지르면서 밥벌이를 하던 먹물붙이 뒷그늘을 엿볼 만한 징검다리입니다. 북녘을 이웃이나 벗으로 여기지 않은 마음이 가득한 글로 엮은 이 잡지는 평화·민주·통일에 이바지를 할 수 없겠지요. 그렇지만 우리 모습이에요. 숨길 수 없는 민낯입니다.

잡지 《월간 독서》(월간독서) 1979년 5월호를 만납니다. 마흔 해 남짓 앞서는 사람들이 책을 놓고서 어떻게 느끼고 생각하고 마주했으려나 하고 헤아리면서 한 쪽 두 쪽 읽습니다. 오늘 이곳에서 우리가 읽을 책은 앞으로 마흔 해 뒤를 살아갈 사람들한테 어떤 씨앗을 남길 만한가 하고도 생각하면서 천천히 읽습니다.

(잡지 《엄마랑 아기랑》은) 실제로 기획의 대부분이 대여섯 아이들을 대상으로 하여 만들어지고 있음을 본다. 또 농어촌 아이들의 환경에 관심이 적은 것도 그 하나다. 도시에서 살며 생활 수준이 중류층이 되지 않으면 친근감을 갖기 어려운 기사들이 많다. (178쪽/김형윤)

잡지 《월간 독서》(월간독서) 1979년 7월호도 폅니다. 마흔 해 앞서 이 나라 책마을은 어떤 모습이었을까요. 지난 마흔 해에 걸쳐 우리 책밭은 어느 만큼 자랐을까요. 마흔 해가 지났어도 아직 똑같이 쓴말을 뱉어내야 할는지요, 이제는 달라진 모습으로 새로운 길을 닦을는지요.

그러나 근본적으로 우리의 수준은 아직도 원시적이다. 대중을 대상으로 한 일반도서 이외에는 우리 자신이 만들어 내고 있는 문헌 자료조차 유기적으로 연계되어 있지 못한 것이 현실이다. (180쪽/이중한)

책이 가장 대수로웁지는 않습니다. 책은 우리 살림을 갈무리해서 아이들한테 물려주는 이야기꾸러미입니다. 우리한테는 오늘인 이 하루가 앞으로 태어나서 자랄 아이들한테는 어제입니다. 우리는 오늘을 오늘책에 담고, 앞으로 살아갈 아이들은 ‘우리가 지은 오늘책’을 ‘새롭게 돌아보며 배울 어제책’으로 삼아요, 어제를 또렷이 되새기면서 오늘을 가꾸는 밑거름으로 삼을 어제노래가 책이라는 모습으로 남습니다. 이러한 몫을 헤아린다면, 우리 삶터는 좀 달라질 만할까요. 잡지 《월간 독서》(월간독서) 1979년 2월호를 더 펼칩니다.

요즈음 연말이 되자 숱한 광고물과 출판물 그리고 신문 잡지가 훨씬 요란해져 가고 있다. 모두가 소비 성향을 조장하는 그런 것들이다. 연말 선물용들이 대부분인데 그것의 대상이 여성들이 사서 여성에게 주라는 것도 있고 남성들이 사서 여성에게 주라는 것도 있다. 그러나 결국 대상은 여성들인 것이 대부분이다. (118쪽/최민지)

마흔 해가 훌쩍 지났지요. 오늘날 장삿길은 지난날보다 훨씬 크고 깊습니다. 나라에서까지 장삿길을 부추겨요. 살림길은 온데간데없지 싶습니다. 큰고장은 하나같이 서울을 닮으려 하고, 시골마저 서울 따라쟁이로 치닫습니다. 시골 읍내에 높다란 시멘트집이 자꾸 올라서고, 큰고장 한복판뿐 아니라 바깥자리까지 높다란 시멘트집이 그득그득 올라섭니다.

언제쯤 높다란 시멘트집을 치우고서 그곳을 꽃밭이며 숲으로 가꿀 살림길을 펴려나요? 언제쯤 우리는 수돗물을 멈추고서 맑은 시냇물을 두 손으로 떠서 마시는 살림길을 이루려나요? 언제쯤 우리는 큰발전소를 멈추고서 집집마다 알맞춤하게 손수 전기를 지어서 누리거나 나눌까요? 언제쯤 우리는 대학 졸업장하고 자격증을 모조리 불사르고서 살림꽃으로 어깨동무하는 사랑스러운 마을길을 다스릴까요?

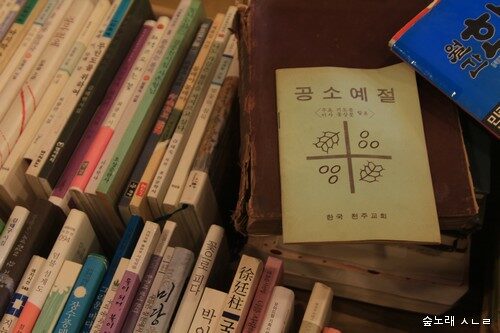

책에 모든 길이 있지 않습니다만, 다시금 책을 폅니다. 《공소 예절》(가톨릭 공용어 심의위원회, 한국천주교회, 1967)이라는 자그맣고 낡은 알림책을 넘깁니다. 1967년에 천주절집에서 펴낸 새내기 믿음이 길잡이책에 적힌 말씨는 좀 어렵습니다만, 그래도 오롯이 한글로만 썼군요. 속살은 일본 한자말이어도 겉보기로는 한글입니다. 그러니까 우리는 일제강점기에서 풀려났어도 아직 ‘껍데기 한글’만 씁니다. 그나마 껍데기는 한글이랑 옷을 입었어요. 그렇다면 우리는 언제쯤 속살까이 아름답고 사랑스러운 한말(한국말)을 쓸 만할까요? 한글이 뛰어난 글이라는 자랑질은 언제쯤 그만두면서 한글에 담을 한말에 마음을 기울여서 속을 가꾸는 길에 들어설 만할까요?

자꾸자꾸 책을 고르다 보니 이 책짐을 어찌 짊어지고 고흥으로 돌아갈 만한가 슬슬 조마조마합니다. 그렇다고 눈에 밟히는 책을 모르는 척할 수 없습니다. 이쪽에서는 이 책이 “날 좀 보렴.” 하고 부릅니다. 저쪽으로 고개를 돌리면 저쪽 책이 “그래, 날 보려고 했구나.” 하면서 부릅니다. 아아, 헌책집에 들어와서 그야말로 길을 잃습니다. 이쪽도 저쪽도 섣불리 바라보지 못합니다. 온갖 책이 온갖 목소리로 “내가 여태 품은 이야기를 옹글게 받아먹고서 한결 새롭게 마음을 살찌워 보렴.” 하고 떼노래를 부릅니다.

책값도 책값이지만, 책무게가 뻐근하겠구나 싶어서 마지막으로 《kite, how to make and fly them》(Marion Downer, Lothrop Lee & Shepard, 1970)을 집어듭니다. 연을 어떻게 짓고, 연날리기를 어떻게 하느냐를 다룬 멋진 그림책입니다. 아이 참, 사랑스러워라. 한국에는 연짓기랑 연날리기를 다룬 그림책이 나온 적 있을까요? 이웃 일본에서는 종이비행기를 접어서 날리는 이야기를 다룬 그림책도 있습니다. 아이 눈높이에서, 아이 놀이자리에서, 아이 마음빛에서 바라보면 이런 아름책이 하나둘 태어날 만합니다. 아직 한국에서 태어나는 숱한 그림책은 ‘위에서 고개를 까딱이며 내려다보는 멋부리는 그림’ 틀에서 썩 못 벗어납니다. 놀이하는 어린이 이야기를 좀처럼 못 그리는 한국 그림책판이에요. 노래하고 춤추고 꿈꾸는 어린이가 무엇을 어떻게 놀면서 스스로 새로운 놀이를 지을 만한가 하는 대목은 영 건드리려 하지 않는 한국 그림책 출판사이기도 합니다.

연날리기뿐 아니라 제기차기 하나로도 그림책 몇 가지를 그릴 만합니다. 널뛰기라든지, 그네타기라든지, 나뭇가지로 땅바닥에 그림 그리기라든지, 깨끔발로 하는 놀이라든지, 맨손으로 하는 놀이라든지, 그야말로 놀이마다 따로 그림책을 선보일 만해요. 이제 오늘날 큰고장이건 작은고장이건 빈터마다 자동차가 득시글대느라, 또 학원하고 스마트폰하고 방과후학교 탓에 아이들이 숨돌릴 틈마저 없다지만, 이런 때일수록 더더욱 ‘놀이하는 기쁜 그림책’을 우리 어른들이 지어서 어린이한테 살며시 내밀 노릇이라고 생각해요. 그림솜씨를 부리는 그림책이 아니라, 엉뚱한 이야기를 억지스레 꾸미는 그림책이 아니라, 어디에서나 하늘처럼 웃으며 노는 어린이 이야기를 그림책으로 담아내기를 바랍니다.

안동은 예전에 헌책집이 참으로 많았다고 합니다. 이제는 〈마리서사 오로지책〉 한 곳이 야무지게 안동이란 고장에서 책빛을 편다고 할 수 있습니다. 으레 안동을 놓고서 선비마을이라고들 합니다만, 글쎄요. 선비가 무엇을 할까요? 선비는 낮에 땅을 짓고 밤에 글을 지었습니다. 선비는 흰 두루마기를 바람에 날리면서 거들먹거리는 사람이 아닙니다. 선비는 한 손에 호미를 쥐고 다른 손에 붓을 쥐면서 삶과 꿈을 스스로 짓던 일꾼이자 살림꾼이자 글꾼이었습니다.

안동을 안동답게 가꾸는 길이라면, 뭔가 으리으리한 관광시설이나 관광단지나 관광사업이 아닌, 조촐한 숲하고 책집이지 않을까요? 숲을 사랑하는 마음하고 책을 돌보는 숨결이 어우러지기에 비로소 선비라는 사람이 되지 않을까요? 글만 쓰는 사람은 선비가 아닙니다. 살림을 사랑하고 글빛에 살림을 담아낼 줄 알기에 선비입니다. 책마을 없는 안동이라면 속 빈 강정입니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.