숲노래 책숲마실

냇바람을 품은 마을에 봄 (2018.3.23.)

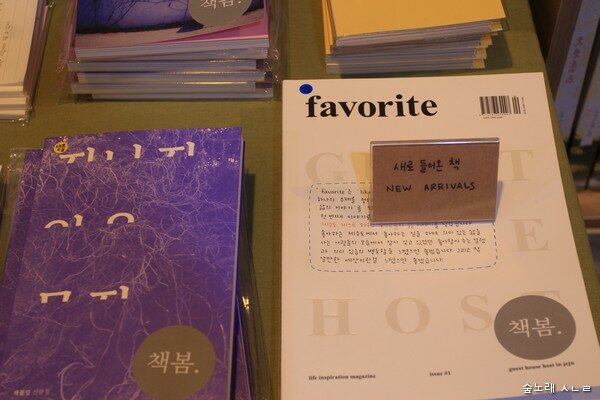

― 경북 구미 〈책봄〉

경북 구미시 금오산로22길 24-1

054.443.8999.

https://www.instagram.com/bookspring

지난 1월에 구미마실을 처음 했습니다. 두 달 만에 구미에 다시 옵니다. 지난 구미마실에서 〈삼일문고〉 책집지기님이 〈책봄〉이라는 곳에 꼭 들러 보라고 귀띔하셨습니다. 〈삼일문고〉는 여느 책집이면서도 ‘책봄에서 고른 독립출판물을 놓는 자리’를 따로 마련하기도 한다지요.

‘내가 꾸리는 책터’에 ‘이웃이 눈여겨보는 책’을 놓는 자리를 마련하는 책집이란 대단합니다. 우리가 아무리 숱한 책을 끝없이 읽는다고 해도 놓치거나 모르거나 지나치는 책이 나올 만합니다. 비록 내가 못 알아보며 지나친 책이라 해도, 이웃이 아끼는 책을 궁금하게 여기면서 받아들여 배우려고 한다면, 이 나라 책마을은 한결 넉넉하고 아름다웁겠다고 느낍니다.

구미 기차나루에서 내린 다음에 〈책봄〉까지 걷습니다. 택시를 타도 될 테지만, 책집이 품은 마을을 느끼면서 마을책집을 찾아갈 마을사람 발걸음을 헤아리자면, 걷는 길이 가장 좋습니다. 짐수레를 끌고서 한참 걷습니다. 기차나루 둘레는 엄청나게 시끌벅적이고, 냇가를 가로지르는 다리를 건너니 아파트가 높직해서 해를 다 가립니다.

어디쯤에 책집이 있으려나 하고 어림하면서 땀을 훔칠 즈음 드디어 〈책봄〉 알림판을 찾아냅니다. 자동차로 씽씽 달려서는 알아채기 어려운 알림판입니다. 그러나 두 다리로 걸어서 지나가더라도 눈치를 못 챌 수 있겠지요.

디딤돌을 밟고 천천히 내려갑니다. 냇바람을 가볍게 안은 이곳에 서린 기운을 조금씩 느낍니다. 《지나지 않은 문장》(채풀잎, 다시서점, 2018)이란 책을 펼칩니다.

등나무에 핀 꽃을 바라본 적이 있어. 주렁주렁 매달린 보랏빛에서 눈을 돌리면 동네 친구들은 고무줄놀이나 땅따먹기를 했지. 종이로 만든 딱지가 마른 땅에 부딪혀 펑펑 소리를 내면 참새 무리가 하늘을 날았지. (30쪽)

조그맣고 조그마한 책 《엄마의 레시피 1 미역국》(김은진·박은진·안정은·이지나·함정화, 인더보틀, 2015)을 들춥니다. 어머니한테서 물려받고 싶은 첫 손맛을 미역국으로 고른 분이 제법 있군요. 아, 미역국. 두 아이를 건사하며 미역국을 얼마나 많이 자주 끓였는지 새삼 돌아봅니다. 입이 짧은 저한테 밥을 먹이려고 우리 어머니도 미역국을 꽤 자주 끓였습니다.

너네들 낳고 소고기 든 미역국이 먹고 싶은데, 니네 할머니가 미역국 끓여주면 꼭 허여멀건한 미역국만 끓여줬어. 고기 좀 넣어줬으면 좋겠는데, 말을 못 했지 뭐. 그래도 니네 할머니가 미역국은 참 맛있게 끓였어. (이지나)

책집마실을 하는 길이라면 책하고 마을을 바라봅니다. 책을 품은 마을로 찾아가는 길을 곰곰이 마주합니다. 《tv를 끈 방송작가》(김연지, 2017)가 담은 마음, 텔레비전을 꺼 보자는 마음, 이런 마음이라면 온누리가 훨씬 재미나리라 생각합니다.

그러지 않겠습니까? 굳이 책만 읽어야 할 까닭은 없습니다만, 굳이 집에 텔레비전을 들일 까닭이 있는지 돌아보면 좋겠어요. 텔레비전으로 이야기를 얻거나 이모저모 지켜보기보다는, 우리 스스로 이야기를 캐내거나 일구면서, 이웃이 지은 이야기에 귀를 기울이면 마을빛이 환하게 피어나리라 봅니다.

아무리 밤새고 / 아무리 열심히 하고 / 아무리 재미있게 만들어도 / 시청률이 안 나오면 / ‘망한 것’ // 아무리 대충하고 / 아무리 표절하고 / 아무리 재미가 없어도 / 시청률이 잘 나오면 / ‘성공한 것’ (시청률/11쪽)

아줌마 아저씨들이 떼로 나와 / 애꿎은 연예인 가십으로 떠드는 프로그램들 / 이런 거 대체 누가 보나 했는데 / 다름 아닌 우리 엄마가 보고 있었다. / 그것도 아주 열∼심히! (프로그램의 존재 이유/33쪽)

아이를 낳아 돌보는 길에 새삼스레 자라나는 어른이 많습니다. 아니 ‘자라나는 어른’이라기보다 ‘나이만 먹은 사람’이었다가 ‘나이를 먹은 뜻’을 비로소 되새기면서 ‘아이를 사랑하는 어른’이 되는 길을 그때부터 찾아나서는 분이 많아요. 《집에서 만드는 책》(문희정, 문화다방, 2017)도 ‘나이 아닌 살림으로 어른’이 되는 길을 아이하고 나누고픈 생각을 담은 조그마한 책일까요.

동대문 시장에 아기 띠를 하고 온 사람을 본 적 있다. 속으로 ‘참 열심히 산다’ 했다. 긍정적인 뉘앙스는 아니었다. 그럴 수밖에 없었을 그녀의 사정을 나도 엄마가 되어서야 알았다. 나는 만삭인 배를 움켜지고 인쇄소에 다녔다. 누군가 그런 날 보며 ‘참 열심히 산다’ 했을지도 모르겠다. (9쪽)

요즈음 우리 아이들은 아버지랑 먼 마실을 잘 안 다닙니다. 고흥에서 이 고장 저 고장으로 다닐 적에 버스나 기차나 전철을 얼마나 오래 타야 하고 몸이 갑갑한가를 잘 알거든요. 두 아이가 퍽 어릴 즈음엔 아이들 옷가지에 천기저귀에 유리물병에 갖은 살림을 바리바리 짊어지고 다녔어요. 그때를 돌아보자면 혼자 책집마실을 하는 몸은 아주 홀가분한데, 책집마실을 하며 등짐이며 끌짐이 묵직묵직 바뀌니 나중에는 끙끙 소리가 납니다.

아무튼 구미에 깃든, 또는 구미를 품은, ‘책봄’이란 이름인 이 마을책집에 꼭 찾아가자고 꿈을 꾸었고, 오늘 이룹니다. 이토록 멋스러운 이름인 책집인데 안 찾아갈 수야 없지요. 책을 보며 하루를 봅니다. 책으로 봄이 핍니다. 책에 봄빛이 영급니다. 책을 보는 손길에 사랑을 나누는 마음이 어우러집니다. 책이 되어 준 숲이 마을 한켠에서 조그맣게 자라나는 봄노래가 됩니다.

마을책집 〈책봄〉에서 나오니 햇살이 새삼스레 곱습니다. 책집 앞에 선 알림판에 적힌 글씨 “지금, 우리, 페미니즘”을 다시 보며 《시골에서 살림 짓는 즐거움》이란 책을 떠올립니다. 저는 아이들한테 ‘페미니즘’이란 말도 ‘성평등’이란 말도 안 씁니다. 우리 집에서도 학교에 이야기꽃을 펴러 가도 그래요. 모든 어린이하고 푸름이한테 쓰는 말은 ‘어깨동무하며 즐겁게 사랑을 지피는 살림’이요, 단출히 ‘사랑살림’입니다. 마을에서도 집에서도 나라에서도 모쪼록 사랑살림이라는 어깨춤을 함께하면 좋겠습니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.