숲노래 책숲마실

숲사람으로 살려는 길 (2018.1.21.)

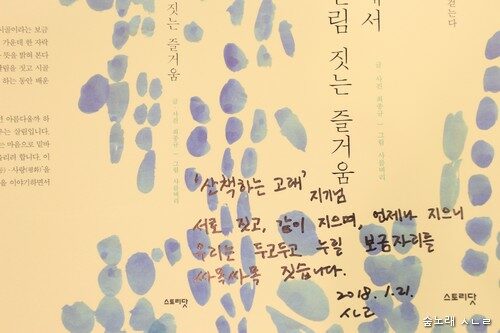

― 경기 양평 〈산책하는 고래〉

경기도 양평군 용문면 용문산로 340-20

070.8870.7863.

http://blog.naver.com/whalestory3

저는 자가용을 몰지 않습니다. 운전면허부터 없습니다. 고등학교 3학년이던 1993년에 학교에서는 운전면허를 따라고들 북돋았습니다. 이때에 운전면허를 참 많이들 따더군요. 대입시험이 끝나고 졸업식을 할 때까지 학교에서는 수업을 하나도 하지 않으면서 고작 운전면허를 따라고 시키더군요. 앞으로 학교를 마치고 일자리를 찾으려 할 적에 면허가 있고 없고는 크게 다르다고 했습니다. 저는 따졌지요. “모든 사람이 다 차를 몰 줄 알아야 하나요? 자동차를 안 타고 다니면 안 됩니까? 저는 기름 안 먹고 물하고 바람을 먹는 자동차가 나오면 면허를 딸 생각이 있지만, 그때에도 면허는 따고 싶지 않습니다. 사람이 몰지 않고도 다니는 자동차가 있다면, 그때에는 장만해서 몰까 하고 곰곰이 생각해 보려고 해요.”

춘천에 있는 마을책집으로 마실을 하고서 하루를 묵었습니다. 이튿날 춘천 마을책집 지기님이 수원까지 갈 일이 있다고 하셔서 같이 타고 말동무가 되기로 합니다. 춘천에서 수원으로 가는 길에 경기 양평을 거칩니다. “그럼 우리, 양평에 있는 마을책집에 들러 보면 어떨까요?”

한갓진 길을 달립니다. 서울을 벗어나려는 건너쪽 찻길은 자동차가 가득하지만, 서울 언저리로 달리는 찻길은 한갓집니다. 이러다가 갑자기 길이 막힙니다. 무슨 일일까요? 길그림을 보던 춘천 책집지기님이 “우리가 스키장 옆을 지나가는가 봐요. 아, 몰랐네.”

자가용도 없지만 스키터란 데를 간 일도 없습니다. 태어나서 처음으로 스키터 옆을 지나가 봅니다. 스키를 타려고 구름처럼 몰린 자동차물결에 끼여 5킬로미터쯤 되는 길을 한 시간 넘게 느릿느릿 지나갑니다. 스키터 언저리에는 스키 살림을 다루는 가게가 엄청나게 많고, 스키터를 드나들려는 사람이 묵는 집도 매우 커다랗게 잔뜩 있습니다. ‘한국에서 스키를 즐기는 사람이 이다지도 많네!’ 하고 놀랍니다. ‘어쩌면 나는 한국사람이 아닌지 몰라. 이렇게 이 나라가 돌아가는 꼴을 하나도 모르잖아?’

스키터 둘레를 빠져나오니 비로소 한갓집니다. 마을책집을 찾으려고 마을 분한테 길을 여쭙고 다시 여쭈어 드디어 양평 〈산책하는 고래〉에 닿습니다. 멀면서도 가까운, 가까우면서도 먼 길이었습니다.

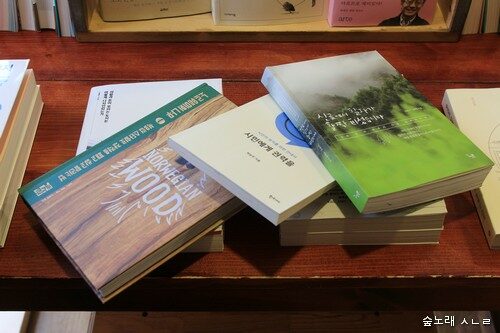

마을책집 〈산책하는 고래〉는 어린이책하고 그림책을 꾸준히 펴내는 ‘고래이야기’에서 꾸리는 곳이라고 합니다. 이 마을책집에서는 하룻밤을 묵을 수 있다지요. 그림책하고 노닐듯 시골바람을 쐬면서 하룻밤을 누릴 분은 그윽하면서 즐겁겠다고 생각합니다. 저는 시골자락에서 살며 늘 숲바람을 쐬고 미리내를 바라보는 터라, 우리 보금자리에서 지내기만 해도 늘 ‘책밤’을 누려요.

그동안 미처 못 살핀 그림책을 눈여겨보려 합니다. 《무엇이든 삼켜버리는 마법상자》(코키루니카 글·그림/김은진 옮김, 고래이야기, 2007)를 고르고, 《내가 지구를 사랑하는 방법》(토드 파 글·그림/장미정 옮김, 고래이야기, 2010)을 고르며, 《눈을 감고 느끼는 색깔여행》(메네타 코틴 글·로사나 파리아 그림/유 아가다 옮김, 고래이야기, 2008)을 고릅니다. 《세상이 자동차로 가득 찬다면》(앨런 드러먼드 글·그림/유지연 옮김, 고래이야기, 2010)을 고르고, 《두고 보라지!》(클레르 클레망 글·오렐라 귀으리그림/마음물꼬 옮김, 고래이야기, 2017)를 고르며, 《쿠베가 박물관을 만들었어요!》(오실드 칸스터드 욘센 글·그림/황덕령 옮김, 고래이야기, 20014)를 고릅니다.

마을책집 〈산책하는 고래〉를 둘러보고 싶다면 이곳에서 책을 한 자락 사야 합니다. 저는 마을책집으로 나들이를 갈 적에 ‘책을 살 뜻’이니 기꺼이 신나게 온갖 책을 돌아보면서 장만합니다. 시골집으로 돌아가서 아이들 품에 안겨 줄 그림책을 헤아립니다.

어린이 아닌 어른이 읽을 책은 따로 한켠에 건사해 놓습니다. 《시민에게 권력을》(하승우, 한티재, 2017)을 읽다가 《산골에서 팔자가 활짝 피셨습니다》(김윤아·김병철, 나는북, 2017)를 읽습니다. 그러게요. 멧골에서 살며 삶길이 활짝 펼 만하지요. 숲이라는 바람을 마시는 사람이라면 누구나 눈을 뜨고 마음을 열며 살림도 펴리라 봅니다. 《노르웨이의 나무》(라르스 뮈팅/노승영 옮김, 열린책들, 2017)는 노르웨이가 얼마나 도끼질을 잘할 뿐 아니라 도끼도 잘 벼리는가를 낱낱이 다룹니다. 이 책을 읽으면서 ‘이야, 노르웨이란 나라에서 지은 난로를 장만하고 싶구나. 노르웨이 난로라면 얼마나 놀랍도록 훌륭할까’ 하고 생각했어요.

저한테는 한국 여권이 있습니다. 이웃나라로 가자면 ‘한국사람’이라는 대목을 밝혀야 합니다. 그렇지만 어느 틀에 매일 뜻이 없습니다. 지구라는 별에서 사는 지구사람으로 살아가려 합니다. 지구라는 별에서 숲을 사랑하고 아끼는 숲사람으로 살림을 지으려 합니다. 지구를 품은 온누리를 헤아려 별사람으로 사랑을 가꾸려 합니다.

시골집에 머물지 않고 바깥으로 마실을 다닐 적에는 언제나 버스나 전철이나 길에서 노래꽃을 적습니다. 동시를 써요. 그날그날 만날 이웃님을 헤아려서 열여섯 줄짜리 노래꽃을 갈무리합니다. 저는 노래꽃을 지어 이웃님하고 나누고 싶기에 자가용 손잡이를 쥘 겨를이 없습니다. 마을책집으로 나들이를 다니면서 아름책을 만나고 싶으니 자가용 손잡이를 잡을 마음이 없습니다. 읽고 쓸 뿐 아니라, 언제나 파랗게 빛나는 하늘을 바라보고 싶기에, 길을 걷다가 쪼그려앉아서 들꽃을 쓰다듬고 싶기에, 운전면허도 자가용도 저한테는 덧없다고 여겨요.

굳이 곁에 두어야 한다면 ‘자동차를 즐겁게 모는 멋진 이웃님’을 사귀면 되겠지요. 바다를 품은 고래가 이야기하는 책이 상큼하게 물결치는 마을책집에는 다음에 언제 마실을 할 만할까 하고 어림합니다. 다음에도 멋진 이웃님 곁에 앉아서 나들이를 할 날을 손꼽습니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.