-

-

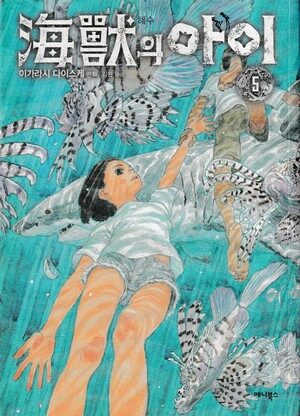

해수의 아이 5 - 완결

이가라시 다이스케 지음, 김완 옮김 / 애니북스 / 2013년 9월

평점 :

구판절판

숲노래 푸른책

- 느끼는 대로 별을 봐

《해수의 아이 5》

이가라시 다이스케

김완 옮김

애니북스

2013.9.27.

바람이 불지 않는다면 어느 누구도 숨을 못 쉽니다. 사람뿐 아니라 푸나무도 곧장 시들어요. 바람이 없는 곳에서는 모두 죽음뿐입니다. 사람은 며칠뿐 아니라 백 날 동안 먹지 않아도 안 죽습니다. 몇 해 동안 밥을 안 먹어도 죽지 않습니다. 우리 몸은 밥으로만 움직이지 않거든요. 살갗으로 바람이며 햇볕을 먹습니다. 마음으로 사랑이며 기쁨이며 꿈을 먹어요.

세끼를 꼬박꼬박 먹기에 튼튼하지 않아요. 사랑도 기쁨도 꿈도 없이 밥만 꾸역꾸역 먹는다면 외려 앓거나 아프기 마련입니다. 가시울타리에 갇혀 먹이만 받아들이는 고기짐승이 된다면 튼튼할 수가 없어요.

차려서 누리는 밥은 적더라도, 고작 밥그릇 하나에 김치 한 조각에 간장 조금 놓은 차림새라 하더라도 웃고 깔깔대면서 즐거운 자리라 한다면 배를 가득 채우지 못하더라도 즐거운 기운이 넘치면서 튼튼하면서 아름답게 하루를 짓습니다.

세계가 막 생겨났을 무렵, 지상의 모든 생물은 메마른 흙덩어리였다. 다만 하늘을 뒤덮는 거대한 새만은, 넘쳐나는 물로 몸울 적시고, 유유히 하늘을 춤추었다. (5쪽)

바닷속에도 바람이 붑니다. 바닷속 바람은 물결이나 물살로 나타나요. 바람을 머금은 물인 바다이기에 이 바닷속에는 숱한 숨결이 저마다 다르게 어우러지면서 빛납니다. 뭍에서는 바람이며 구름이며 들이며 숲이 고루 얼크러지면서 저마다 다른 숨결이 새삼스레 빛나고요.

이러한 별에서 사람은 무엇을 하나요? 사람은 무엇을 지으려 하나요? 골골샅샅 다 다른 숨결이며 숨빛인데, 다 다른 아름다운 모습에서 다 다른 사랑스러운 삶을 느끼거나 나누거나 누리나요? 아니면, 모든 고장에 똑같이 시멘트하고 아스팔트를 뒤집어씌우고 쳇바퀴 같은 하루가 흐르도록 내몰면서 톱니바퀴 같은 아파트하고 자동차만 잔뜩 뽑아내는가요? 사람이 지은 학교는 얼마나 다른 아름다운 빛을 다 다른 아이들한테 베풀면서 배움길을 들려주는가요?

“말했잖아? 운석은 기억을 뒤섞는다고. 나는 네가 아는 누군가의 기억이자, 운석 그 자체이고, 너의 일부이기도 해.” (36∼37쪽)

“끝까지 지켜봐. 단, 운석이 네게서 떨어지면 번역자는 사라지는 거야. 이제부터 네가 보는 것의 의미는, 네가 생각해야 해. 너 혼자 찾아야만 해.” (44쪽)

바다에서 빛나는 삶을 다섯 자락으로 그린 꾸러미 가운데 《해수의 아이 5》(이가라시 다이스케/김완 옮김, 애니북스, 2013)은 마무리이면서 빛잔치입니다. 두툼한 만화책 하나를 통틀어서 ‘바다잔치 + 빛잔치’를 그려냅니다.

바다잔치에서는 입으로 말하지 않아요. 글로 써서 보여주지 않아요. 책을 엮는다든지 텔레비전이나 유튜브도 없습니다. 연예인이나 정치꾼도 없을 뿐더러, 벼슬아치나 먹물이나 이런저런 재주꾼이 따로 없습니다.

바다잔치에서는 모두 빛님입니다. 작은아이도 큰아이도 빛님이며, 이 잔치판에 손님으로 찾아온 ‘루카’란 아이도, 이 잔치판 한복판에 서서 ‘어둠빛’으로 녹아드는 ‘우미’란 아이도, 또 루카하고 우미 사이를 빛돌로 잇는 ‘소라’란 아이도, 다같이 빛님이면서 다 다른 빛님입니다.

‘잘 가라고 그랬어?’ (190쪽)

이 땅에 씨앗을 심어 볼까요? 아주 조그마한 씨앗 한 톨이지만 꽃으로 자라기도 하고, 풀로 돋기도 하고, 나무로 크기도 합니다. 어느 씨앗이건 반짝입니다. 어느 씨앗이건 우리가 손바닥에 얹으면 파르르 떨면서 조마조마 기다립니다. 어느 땅에 고이 묻을는지 설레면서 지켜보아요.

씨앗은 어두운 땅에 묻히면서 가만히 잠듭니다. 아니, 잠이야 진작 잤는지 몰라요. 처음 푸나무에서 꽃을 지나 열매를 거쳐 씨앗이라는 꼴로 태어날 무렵부터 잤는지 몰라요. 아니, 씨앗은 땅에 묻힐 적부터 잠들고, 땅에 묻히기 앞서는 우리 곁에서 조잘조잘 떠들면서 마음으로 온누리를 두루 돌는지 몰라요.

“파도나 바람이 하는 말은 심플한데, 다들 생각이 너무 많아. 그 아이는? 무언가 얘기하던가?” “그것에 대해서는 아무 말도 하지 않는다고 합니다.” “그래야지. 소중한 것은 말로 담지 않는 편이 좋지. 그 아이는 그걸 잘 아는 게야.” “말로 담아야 비로소 배울 수 있는 것도 있습니다. 결국, 아무도 그것을 가까이에서 볼 수 없었어요. 다음 기회는 있을까요?” “의외로, 우리가 생각하는 것보다 자주 일어나는 현상일지도 모르지. 바다는 넓다는 소리일세. 사람들은 바다에서 일어나는 대부분의 일을 모르지.” (263∼265쪽)

나라에 돌림앓이가 퍼지면서 바야흐로 초·중·고등학교가 멈춥니다. 여러 이웃나라에서는 운동경기까지 멈춥니다. 하늘나루도 하나둘 멈춥니다. 그동안 마땅하다고 여기던 갖은 물질문명이 줄줄이 멈춥니다. 전기하고 인터넷이 안 멈출는지 우리는 얼마나 헤아릴 만할까요? 택배나 우편이 언제 멈출는지 얼마나 내다볼 만할까요?

몇 억도 아닌 십억이나 이십억이란 값에 이르는 높다란 아파트에 사는 분은 그 시멘트집이 얼마나 뜻있을까요? 전기하고 인터넷하고 택배가 멈춘다면, 하늘나루하고 기름집하고 모든 아스팔트길이 멈춘다면, 이때에도 서울 강아랫마을 값비싼 아파트를 거머쥔 채로 버틸 만할까요?

그렇다고 시골이 아름다운 이 나라는 아닙니다. 오늘날 어느 시골을 가든 비닐이 춤을 추고, 농약하고 화학비료가 들썩입니다. 비닐도 농약도 화학비료도 닿지 않는, 오직 우리 손길에 흐르는 사랑이 따사로이 어루만지는 상냥한 숲에서 일렁이는 푸른바람하고 맑은냇물을 누릴 만한 터는 어디쯤일까요?

예전에 스님 한 분이 ‘고속철도보다 천성산’이 대수롭다고, ‘4대강사업보다 내성천’이 대단하다고 조용히 읊은 적 있습니다. 이제라도 우리는 어떤 길이며 빛이며 삶이며 숨을 바라보면서 하루를 지을 적에 스스로 아름다이 피어나는가를 깨닫거나 생각하거나 느끼는 자리에 설 만한지 궁금합니다.

“죽는다는 건, 다른 세계에서 태어나는 걸까?” (273쪽)

“하루하루 생활 속에서 몸으로 바다와 이야기를 나누는 것이, 바다를 아는 가장 좋은 방법이 아닐까 해요.” (290쪽)

지난날 새마을운동을 밀어붙인 이는 풀로 이은 지붕은 낡아빠지고 가난해 보인다면서 죄다 끌어내린 다음에 슬레트(석면)를 올리도록 닦달했습니다. 오늘날 시골에 꽤 많이 남은 석면지붕을 나라에서 아주 더디게 치워 주기는 합니다만, 석면지붕을 치워서 어디로 가져갈까요?

오늘날 시골 논자락마다 흙도랑이던 논도랑을 시멘트도랑으로 갈아치우면서 ‘농촌개량복지사업’ 같은 이름을 내겁니다만, 흙도랑은 풀이 돋고 미나리가 자라고 개구리에 다슬기에 미꾸라지에 소금쟁이에 게아재비에 뱀에 오리에 제비에 뭇숨결이 어우러지면서 싱그럽게 기나긴 나날을 이어왔고, 바다도 푸지게 살찌웠습니다. 시멘트로 갈아엎은 도랑은 고작 열 몇 해만 지나도 바스라지면서 시멘트 기운이 논에 스미고 바다로도 퍼져요.

우리는 무엇을 먹는 셈일까요. 나락을 먹나요, 비료나 농약이나 시멘트나 비닐을 먹나요? 여름이 아닌 겨울 한복판에 가게에 나오는 딸기는 겨우내 비닐집에서 석유로 불을 때서 수돗물하고 성장촉진제로 키웁니다. 겉보기는 딸기이지만, 정작 우리 몸에는 무엇이 깃드는 셈일까요?

“누구랑 약속했어?” “이 장소와 이곳의 빛, 나무들과 풀, 바위, 벌레들, 모든 소리, 이곳의 모든 것들과.” “무슨 약속을 했어?” “생각나질 않는구나. 우연히 이곳에 흘러들어왔지.” (324쪽)

바다라는 빛을 다룬 《해수의 아이》는 오롯이 그림으로 말을 겁니다. 그림빛으로 마음에 말을 겁니다. 오늘 우리가 무엇을 하느냐고 물어봐요. 돌림앓이에 걸리지 않기만 하면 그만이냐고 묻습니다. 입을 가리고 손을 물로 씻고 집밖으로 안 나가면 다 되느냐고 묻습니다. 우리 삶을 이루는 바탕을 그대로 둔 채, 우리 생각을 이루는 길을 그냥그냥 등돌린 채, 어서 돌림앓이가 사그라들기만을 기다리면 되느냐고 묻습니다.

돌림앓이가 한창인 나날에는 우리 하루를 어떻게 바꾸면 좋을까요? 머잖아 돌림앓이가 걷힌 뒤에는 우리 삶길을 어떻게 돌려세우면 좋을까요? 예전에 어느 돌림앓이가 지나간 뒤에 우리는 삶길을 돌려세우지도 바꾸지도 손질하지도 않았습니다. 새 돌림앓이가 찾아올밖에 없습니다.

이 돌림앓이 다음에 새 돌림앓이가 와도 좋은지, 아니면 앞으로는 다 다르면서 서로 새롭게 빛나는 기쁜잔치를 이 나라 어디에서나 한껏 펴는 꿈을 사랑으로 키울는지, 이제부터 갈림자리에서 슬기롭게 가다듬을 노릇입니다. 느끼는 대로 별을 보면 스스로 빛납니다. 느끼면서도 별을 바라보지 않으면 스스로 사라집니다. 느끼지 못하고 별조차 그리지 않으면, 그때에는 아무것도 없겠지요. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.