숲노래 책숲마실

길을 틀다 (2011.9.2.)

― 강원도 춘천 〈경춘서점〉

.. 이곳은 2018년 겨울 언저리에 책집을 접고서 일식집으로 바뀌었습니다 ..

작은아이가 태어나서 자라날 곳을 헤아리며 새로운 시골을 찾을 적에 강원도 춘천에 계신 분이 찾아왔습니다. 새터로 가려 한다면 춘천 김유정문학마을 한켠에 새롭게 집을 올려서 칸마다 다른 도서관을 꾸미면 어떻겠느냐고, 새집을 올리기까지 여러 해 걸릴 테니 그동안 춘천 시내 한켠으로 우리 도서관을 옮긴 다음에, 새집이 다 되면 시골자락 보금자리에 도서관을 누리면서 춘천에 책마을을 이루면 좋지 않겠느냐고 물으셨어요.

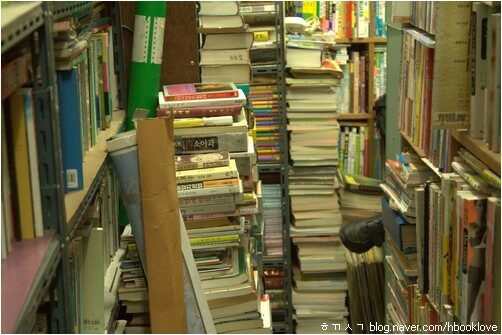

곰곰이 생각하며 춘천을 들락거리면서 그렇게 하면 좋겠다고 여겼습니다. 이러면서 춘천 어디쯤에 살림집을 놓고 도서관은 어디쯤이면 좋으려나 하고 자전거로 골목골목 누비기도 했습니다. 춘천에서 책빛을 밝히는 〈경춘서점〉에서는 오랜 춘천 살림을 보여주는 묵은 졸업사진책을 여섯 꾸러미나 장만했어요. 다른 터로 더 옮기지 않아도 되고, 또 우리 살림집하고 도서관을 옮길 삯을 춘천에서 대준다고 하셔서 그동안 건사한 목돈을 〈경춘서점〉을 드나들며 책값으로 신나게 썼습니다.

일이 99.99퍼센트가 마무리될 즈음 곁님이 불쑥 한 마디를 합니다. “여보, 그런데 춘천에 그렇게 골프장이 많아요?” “(뜨끔) …….” “골프장이 그렇게 많으면 우리는 깨끗한 물을 어떻게 마셔요?” “(뜨끔) …….” “우리가 시골에서 사는 뜻은 맑은 물하고 바람하고 해인데, 물이 안 되는 곳으로 가서 살 수 없잖아요? 아이들한테 어떤 물을 먹으려고요?”

살림집도 도서관도 새터를 찾을 수 있습니다만, 그곳 둘레에 잔뜩 있는 골프장을 우리가 치워 버리지 못한다면, 우리 보금자리를 춘천으로 옮기지 못하겠다고 깨달았습니다. 한참 헤매면서 길을 찾으려 했으나 도무지 길이 안 보이더군요. 그래서 우리를 춘천으로 데려가고 싶어한 분들한테 고개를 숙여며 손사래를 하기로 했습니다.

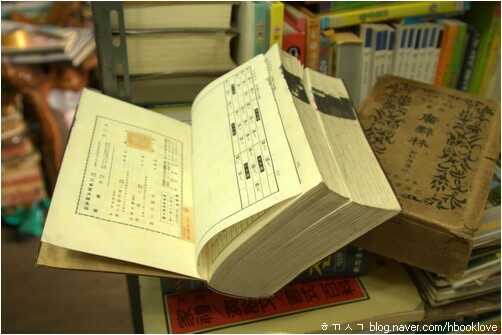

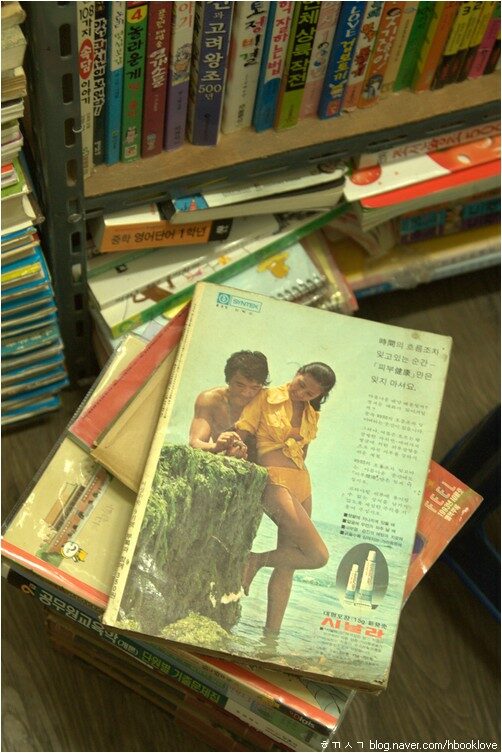

춘천에 터를 잡으면 적어도 이레마다 들르리라 여긴 〈경춘서점〉에 언제 다시 올 수 있으려나 하고 생각하며 찾아갑니다. 《이주》(박경주, 다빈치 기프트, 2005)라는 사진책도, 사진잡지 《韓日의 廣場》(한일뉴스) 20호(1986.6.)도 건성건성 봅니다. 그러나 《강원 전화번호부 75》(원주체신청, 1975)는 건성으로 지나칠 수 없습니다. ㄱㄴㄷ으로 나오는 1975년치 강원 전화번호부를 뒤적이면서 예전 〈경춘서점〉 자취를 찾아냅니다.

경춘서점 7234…중앙2-29

1975년에는 이런 전화번호였고 주소였군요. ‘춘천 직업별’에서 ‘서점’으로는 〈제일서점〉(정음사·민중서관 지사)이 더 나옵니다. 원주는 서점 전화번호가 안 나오고, 강릉은 〈삼문사〉와 〈삼일사〉 두 군데가 나옵니다. 그러나 전화번호부에 오르지 않은 책집이 많아요. 전화를 안 놓은 데가 많았거든요. 게다가 예전에는 꽤 많은 헌책집이 간판도 이름도 없이 책을 사고팔았습니다.

아스라한 자취를 헤아리다가 《계해생 친목회》(1982)를 넘기고, 《숭실대학교 1988 달력》을 들춥니다. 대학교에서 달력도 내놓지요. 《춘천 사범학교 14회 졸업사진책》(4290)은 1957년치인데, 학교 뒤쪽 민둥산에 새로 심은 나무가 듬성듬성 자라는 모습이 새삼스럽습니다. 더욱이 한겨울에 운동장에 쌓인 눈을 치우면서 눈싸움을 하며 노는 모습이라든지, 밭을 일구는 모습, 벼싹을 심는 모습도 새삼스럽습니다. 난로를 빙 둘러싸고 앉은 교실에 나무책상과 나무걸상이 학생 몸크기에 견주어 너무 작구나 싶은 모습도 새삼스럽고요. 여기에, 하숙집이지 싶은 곳에서 아침에 일어나고 씻고 밥하는 모습까지 담았어요. 참말로 졸업사진책은 우리 수수한 자취를 간직한 꽃책입니다. 1957년에 사진기가 있는 집이 얼마나 되었겠어요. 그런데 사범학교 졸업사진책에 ‘이 대통령 81탄신 축하식’을 벌이는 모습까지 있네요. 끔찍하지만 그때 우리 모습입니다.

사진잡지 《월간사진》 467호(2006.12.)를 넘기는데, 1979년에 나온 《현대한국사진가선-임응식》이라는 사진책을 놓고서 박평종 님이 쓴 글이 있습니다.

.. 임응식이 중심이 되어 개척한 생활주의 리얼리즘은 한국사진에 기록의 가치를 처음으로 끌어들였다는 점에서 매우 의미심장하다. 사진가란 자신이 살고 있는 현실과 역사에 무관심해서는 안 된다는 인식을 토대로, 일제시대를 풍미했던 탐미주의적 경향의 살롱사진 전통과 단절하고 적극적으로 시대의 모습을 담아내고자 했던 태도 또한 소중하다. 생활주의 리얼리즘은 이후 60∼70년대의 한국사진에도 많은 영향을 미쳐 기록에 중점을 둔 현대적 의미에서의 다큐멘터리 사진이 꽃피울 수 있는 자양분을 제공하기도 했다. 그러나 순수 아마추어리즘을 고집하면서 사진단체와 공모전을 중심으로 활동을 펼친 탓에 사진은 발전적으로 전개되지 못한 채 50년대를 이끌었던 사진운동으로 남게 되었다. 리얼리즘을 표방했던 많은 선구적인 사진가들은 리얼리즘 사진에 부합하는 고유한 사진형식을 완성하지 못했고, 결국은 다시 조형성에 탐닉하는 공모전 형식의 사진으로 회귀하는 모습을 보여주기도 했다. 이는 임응식의 생활주의 리얼리즘이 지녔던 한계이기도 하다 .. (137쪽)

사진비평은 으레 이렇기는 하지만 따분합니다. 사진을 읽는 멋이나 맛은 한 줄로도 못 쓰고서 이런 이야기를 읊어야 할까요? 사진 한 칸에서 눈물하고 웃음을 읽고서 비평이란 이름으로 글을 쓰기는 어려울까요?

일본에서 썼구나 싶은 ‘생활주의 리얼리즘’이란 말을 끌어들여서 어떤 사진 이야기를 펼 만한지 모르겠습니다. 사진이든 글이든 그림이든 언제나 삶입니다. 삶을 쓰고, 삶을 그리고, 삶을 찍습니다. 글님이건 그림님이건 사진님이건 스스로 마주하는 곳에서 그이 눈길로 오늘을 담아냅니다.

사진님 한 사람이 담은 눈빛이 더 뛰어나거나 더 모자라지 않습니다. 그저 그이 삶입니더. 우리는 사진님 눈빛에 흐르던 마음줄기를 사진 한 칸으로 읽습니다. 그이가 걸은 곳을, 그이가 본 길을, 그이가 사랑한 하루를, 그이가 누린 꿈을. 임응식이라는 한 사람이 좀 아쉽구나 싶으면, 사진이란 사진기를 손에 쥐기만 하면 누구나 찍을 만하니, 사진비평에 앞서 사진찍기부터 하면 좋겠어요. 어느 사진님이 못 넘은 담벼락이 있다면, 비평하는 이부터 스스로 그 담벼락을 넘는 사진을 찍어서 ‘사진으로 말하’면 되리라 봅니다. 사진비평은 사진을 찍어서 하면 되거든요.

그나저나, 춘천으로 가려던 길을 틀었지요. 길그림책을 들여다보며 어디가 맑은 물이며 바람이며 해를 누릴 터전이 될까 하고 석 달을 살핀 끝에 전남 고흥을 찍었습니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.