이 글은 어린이도서연구회에서 펴내는 <동화읽는 어른> 11월호에 실었습니다.

+ +

우리말 이야기꽃

일곱걸음 ― 살림하는 누구나 새로 짓네

‘마수’라는 말을 얼추 마흔 해쯤 앞서 처음 들었다고 떠올립니다. 어머니 손을 잡고 저잣거리를 다녀올 적이면, 길장사를 하는 아주머니나 할머니나 아저씨가 으레 이런 말을 썼어요. 제가 스스로 ‘마수(또는 마수걸이)’ 같은 말을 쓸 일이 딱히 없어도 둘레에서 익히 들었습니다.

스무 해쯤 앞서 책마을 일꾼으로 지내던 무렵, 길에 판을 깔고서 책을 파는 일을 꽤 했습니다. 이즈음 첫 손님한테 처음으로 책을 팔고 나면 혼잣말처럼 “이제 마수를 했으니 잘되겠네요.” 하고 읊는데, 이웃에서 함께 책판을 깔고 장사를 하던 분이 이 말을 듣고는 저더러 “참, 사람들이 안 쓰는 말을 다 쓰네요?” 하고 이야기하더군요.

살짝 놀랐어요. ‘사람들이 안 쓰는 말’이라고 하니까요. 저로서는 어릴 적부터 저잣거리 마실을 다녀오며 으레 들었기에 저절로 몸에 배어 가만히 흘러나온 말씨였습니다. 이 말을 살려서 쓰자는 뜻이 아니었어요. 이웃님은 “요새 누가 ‘마수’ 같은 말을 써요? 다들 ‘개시(開市)’라고 하지요.” 하고 덧붙입니다.

그러나 저는 외려 ‘개시’가 무슨 말인지 알쏭했습니다. 이러다가 생각했지요. ‘마수’나 ‘마수걸이’란 말을 모르면 모를 수 있고, 이런 말을 못 쓸 수 있어요. 이때에는 스스로 새말을 지을 만합니다. 이를테면 ‘처음 팔다 = 처음 + 팔다’인 셈이니 ‘첫팔이’라 해도 어울려요.

말을 배운다고 할 적에는 삶을 배웁니다. 우리가 쓰는 모든 말은 우리가 짓는 모든 삶을 나타내요. 그래서 삶을 모르면 이 삶을 나타낼 말을 어떻게 써야 하는가를 모릅니다 … 삶을 배우려고 말을 배우는 몸짓이 된다면, 삶을 하나하나 우리 것으로 녹이는 동안에 이러한 삶을 나타낼 말을 우리가 저마다 슬기롭고 사랑스럽게 하나하나 새로 지을 줄 아는 마음으로 거듭날 만해요. 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》(철수와영희, 2019) 8쪽

아이를 여럿 낳은 어버이가 있다면, ‘첫째 둘째 셋째 막내’처럼 부르기도 하지만, ‘맏이’나 ‘맏아들·맏딸’ 같은 이름을 쓰기도 합니다. 오랜 말씨는 ‘맏-’을 앞에 붙입니다. 그런데 이 말씨를 안 쓰고 ‘장자’나 ‘장남·장녀’를 쓰는 분이 제법 있어요. 어쩌면 ‘맏-’을 붙인 한국말을 들은 적이 없거나 배운 적이 없을 수 있어요. 이때에도 곰곰이 생각해 보면 새말을 지어서 쓸 만해요. ‘첫아이’라든지 ‘첫아들·첫딸’이라 할 수 있습니다.

‘어차피(於此彼)’라는 한자말이 있습니다. 저는 이 낱말이 한자말이건 아니건 꽤 오래 썼는데, 이제는 더 쓰지 않습니다. 한자말이라서 안 쓰지 않습니다. ‘어차피’란 말을 곱게 내려놓기로 하면서 제 말밭을 새롭게 넓힐 수 있더군요.

어차피 늦는데 → 아무튼 늦는데 / 그래 늦는데 / 그냥 늦는데

어차피 오래 못 간다 → 그리 오래 못 간다 / 그닥 오래 못 간다

어차피 안 좋아해 → 암튼 안 좋아해 / 뭐, 안 좋아해

어차피 한다면 → 어쨌든 한다면 / 꼭 한다면 / 반드시 한다면

어느 낱말이나 말씨이든 그 사람 마음을 나타내고, 그 사람이 살아온 자취를 드러냅니다. 더 좋거나 나쁜 낱말이나 말씨는 없다고 느껴요. 다만 하나를 엿볼 수 있어요. 어떤 일이나 느낌이나 마음이나 생각을 나타내거나 그리는 낱말은 끝없이 많습니다. 스스로 새롭게 배우면서 한 걸음씩 뚜벅뚜벅 나아가려 한다면, 어릴 적부터 둘레에서 두루 들은 갖가지 말씨를 우리 것으로 녹여서 새삼스레 살려쓰는 길을 스스로 찾아낼 만하구나 싶어요.

요즈막에는 ‘가성비 갑’이란 말씨를 곧잘 듣지만, 저는 ‘좋다·훌륭하다·멋지다·으뜸·뛰어나다·빼어나다·꼭두·더할 나위 없다·첫손가락’ 같은 말씨를 씁니다. ‘주체적’으로 하거나 ‘자발적’으로 한다고 말하는 분이 있지만, 저는 ‘스스로’ 하거나 ‘시키지 않아도’ 하거나 ‘소매를 걷어붙이며’ 한다고 말합니다. ‘치밀·정교·정밀·완벽·용의주도’라 말하는 분이 있다면, 저는 ‘빈틈없다’라 말을 하고, ‘미비·미진·부족·소홀’이라 말하는 분이 있으면, 저는 ‘빈틈있다’라 말을 해요.

아직 여느 사전에는 ‘빈틈있다’란 낱말이 없습니다. 그렇지만 빈틈이 없는 일 못지않게 빈틈이 있는 일이 있어요. 스스럼없이 ‘빈틈 + 있다 = 빈틈있다’ 같은 얼개로 말을 지어서 씁니다.

‘소스’라 하기보다는 ‘양념’이라 하는데, 양념은 물이랑 가루로 가를 만하니 ‘양념물·양념가루’란 말을 지어서 씁니다. 우리 집 아이들이 ‘샐러드’란 영어를 못 알아듣기에 ‘풀버무리’ 같은 말을 지어서 썼습니다. 향긋한 냄새가 좋은 풀을 ‘허브’라 하지만, 이 영어도 아이들이 못 알아듣기에 “향긋한 풀 = 향긋 + 풀”이란 얼개대로 ‘향긋풀’이란 말을 새로 지어 봅니다. 초등학교 교사인 어느 이웃님이 학교에서 ‘사회’를 가르칠 적마다 몹시 힘들다고 하소연하셔서 ‘사회’라고 하는 일본 한자말을 어린이가 알아들을 수 있기를 바라며 ‘삶터·터전·터·삶자리’ 같은 말씨를 골고루 살펴서 쓰면 어떻겠느냐고 여쭈었습니다.

‘빈틈없다·빈틈있다’처럼 짝을 지어 말을 쓰면 어울리기에 ‘티없다·티있다’처럼 짝을 짓고, ‘쓸모없다·쓸모있다’나 ‘값없다·값있다’처럼 짝을 지어 봅니다. 아이들이 미끄럼틀에서 미끄럼만 타지 않고 거꾸로 오르는 놀이를 즐기니 ‘미끄럼틀’이란 이름이 안 어울리겠다고 여긴다는 이웃님한테는 ‘비탈틀’ 같은 새 이름을 지어서 쓰면 되겠다고 여쭈었어요. ‘비탈틀’이면 위에서는 미끄러져 내려오고, 밑에서는 엉금엉금 타고 오르는 놀이틀이 될 테니까요.

넙죽절·납작절·넙죽 엎드리다·납작 엎드리다 ← 석고대죄

나들길 ← 출입구·출입로·통행로

골골샅샅 ← 방방곡곡·전국적·전역(全域)·범사회적

모든 말은 어린이 눈높이로 가다듬어서 쓰면 즐거울 뿐 아니라 아름다우리라 생각합니다. ‘석고대죄’ 같은 말을 알아들을 여덟 살 어린이가 있을까요? “넙죽 절을 하다”를 단출히 엮어 ‘넙죽절’이라 하고, 이렇게 지은 뜻을 들려주면 넉넉하지 싶어요. 어른으로서는 아무렇지 않게 쓰는 ‘출입구’나 ‘통행로’라지만 바로 이런 말씨를 어려워하는 어린이가 많아요. 나가고(나) 들어오는(들) 길목이란 뜻으로 ‘나들길’이나 ‘나들목’이라 하면 이내 고개를 끄덕일 만하겠지요. ‘골골샅샅’은 처음에는 낯설다고 여길 수 있지만 ‘골골 + 샅샅’이란 낱말이라고, ‘골’은 ‘멧골·골짜기·고을’ 같은 이름을 줄인 글씨요, ‘샅샅’은 “샅샅이 뒤진다”고 할 적에 쓰는 말이라고 넌지시 짚어 주면 ‘골골샅샅’을 재미나게 쓸 수 있어요. 아마 ‘샅샅골골’처럼 뒤집어서 쓰기도 하겠지요.

나라를 크게 흔드는 드센 바람이 지나갈 적에 흔히들 ‘물폭탄’을 퍼붓는 ‘태풍’이라고 말하지만, ‘돌개바람’이나 ‘회오리바람’이 베푸는 비를 폭탄에 빗대는 일은 썩 안 어울리지 싶어요. 구름이 우리한테 폭탄을 퍼부어서 괴롭힐 뜻은 아니겠지요? 그저 비가 많이 내릴 뿐이겠지요? 이때에 우리는 함박눈이란 말에서 귀띔을 얻어 ‘함박비’란 이름을 지을 수 있어요. 함박웃음을 짓기도 하니 ‘함박눈물’을 쏟기도 해요. 바람이 대단하게 불면 ‘함박바람’이라 해도 돼요.

아름다운 삶을 ‘꽃삶’으로, 아름답고 사랑스런 노래를 ‘꽃노래’로, 즐겁고 아름답게 하는 일을 ‘꽃일’로, 그야말로 온누리가 꽃누리가 되기를 바라는 마음을 말에 담아 봅니다. 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》(철수와영희, 2019) 43쪽

늦게 핀 꽃을 무어라 할까요? 아마 선듯 떠올리지 못할 분이 많으리라 생각해요. 여느 사전을 뒤적이면 한자말만 나오는데요, 늦게 핀 꽃이니 말 그대로 ‘늦꽃’이라 할 만합니다. 그리고 이 ‘늦꽃’은 늦게 꿈을 이룬 사람을 빗대는 자리인 ‘대기만성’을 나타내기에도 좋아요.

있는 그대로 말을 하면 되고, 이 말씨를 그대로 누리면 넉넉하지 싶어요. 참으로 누구나 말을 지을 수 있습니다. 누구나 살림을 짓고 삶하고 사랑을 짓거든요. 살림하는 손으로 살림말을 지어요. 살아가는 눈빛으로 삶말을 짓지요. 사랑하는 마음으로 사랑말을 지을 테고요. 생각을 짓듯 말도 그때그때 즐겁게 지으며 말꽃이며 생각꽃을 피우자는 뜻으로 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》이란 사전을 선보였습니다. 1992년부터 하던 일을 자그만 사전 하나로 여미었습니다. 자그마치 스물여덟 해 만에 ‘말을 새로 짓는 길을 밝히는 사전’을 마무리한 셈인데, 오래 걸리지는 않았네 싶어요. 생각을 바로바로 말로 그려내는 실마리를 나누려고 하는 사전입니다. 참말 다 바로 되어요. 바로 지어서 먹으니 ‘바로밥’이고, 누리집에 ‘바로가기’가 있어요. 앞으로는 ‘사전을 뒤적여 낱말을 외우는 글살림’이 아닌, 스스로 바로바로 사랑 담은 새말을 그때그때 지어서 ‘사전에 새롭게 실릴 낱말을 펼치는 글꽃살림’으로 다같이 나아간다면 좋겠습니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

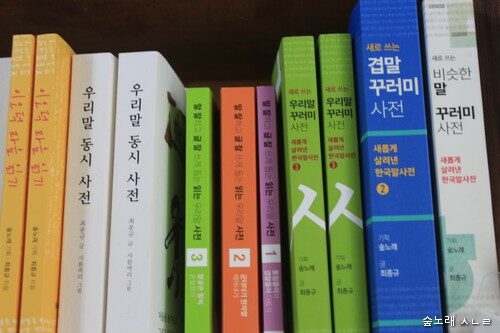

숲노래(최종규) : 사전을 쓰는 사람. 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들을 썼다.