-

-

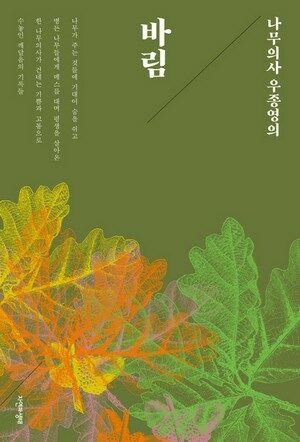

나무의사 우종영의 바림

우종영 지음 / 자연과생태 / 2018년 11월

평점 :

절판

인문책시렁 54

《나무의사 우종영의 바림》

우종영

자연과생태

2018.11.27.

도시 빌딩숲은 광합성을 방해한다. 바람이 불어도 움직이지 않는 숲, 나무는 흔들리지 않는 빌딩을 처음 만난 날 얼마나 당황스러웠을까. (21쪽)

나무는 온몸으로 말한다. 특히 나무의사는 나무의 몸짓을 민감하게 관찰해야 한다. 잎, 가지, 줄기 모두가 나무의 상태를 표현한다. (90쪽)

나무가 태어나려면 빈틈이 있어야 한다. 숲에서 빈틈은 나무들이 벌려 놓은 공간이다. 숲의 틈은 수많은 씨앗이 경주를 준비하는 곳이다. (176쪽)

대학에서 학생을 선발하는 기준을 바꾸면 어떨까. 많이 걸은 친구들에게 그에 따른 점수를 더 주는 제도를 만드는 것이다. (298쪽)

인도의 옛 시 〈하리반사〉에는 “새들이 없는 집은 양념하지 않은 고기와 같다”고 했다. 나무가 커지니 제법 많은 생명을 품기 시작했다. (338쪽)

새로 태어나는 아이들은 어린이집을 거쳐 초등학교를 지나면 바야흐로 입시지옥이라는 굴레에 갇혀야 합니다. 한국이라는 삶터가 이렇습니다. 너도 알고 나도 아는 일입니다. 이 굴레는 바뀔 낌새가 아직 없습니다. 이 또한 너도 알고 나도 압니다. 우리는 앞으로도 새로 태어나는 아이들이 입시지옥이라는 굴레에 갇히기를 바랄까요? 우리 아이들이 싱그러이 뛰노는 터전이 아닌, 쳇바퀴처럼 시멘트교실에 갇혀 형광등 불빛만 쬐고 교과서만 펴고 시험문제 점수에 들뜨도록 내몰아야 할까요?

대학입시에 들어가는 돈이 어마어마합니다. 나라에서 들이는 돈도 어마어마하고, 집집마다 들이는 돈도 무시무시합니다. 이 엄청난 돈을 사람들이 저마다 제 보금자리를 일구거나 텃밭을 마련하는 길에 쓴다면, 또 마음을 닦도록 마실을 다니거나 책을 사읽거나 이웃돕기에 쓴다면, 우리 터전은 얼마나 아름다이 거듭날까요?

《바림》(우종영, 자연과생태, 2018)은 나무를 돌보는 길을 걷는 아재가 들려주는 이야기입니다. ‘바림’이란 낱말이 낯설어 사전을 살핍니다. “물감으로 한쪽을 짙게 바르다가 다른 쪽은 차츰 옅게 바르기”를 나타낸다고 해요. 곰곰이 헤아리니 중·고등학교 미술 수업에서 얼핏 들은 적이 있는 듯합니다. 아마 들었을 수 있는데, 들었어도 이 이름대로 그림놀이를 할 겨를은 그때에도 그 뒤로나 드물었어요.

학교가 나쁠 일은 없고, 사회가 못될 일은 없습니다. 다만, 학교도 사회도 좋은 알맹이로 좋은 길을 가꾸기보다는 쳇바퀴에 가두거나 굴레에 갇히도록 내몰기에 그악스러울 뿐입니다.

‘바림’이라는 말처럼, 좋은 알맹이가 흐르는 학교나 사회 한켠을 찬찬히 어루만지면서, 어른도 아이도 학교 바깥에서, 아니 우리 삶터 모든 곳에서 사뿐사뿐 걷고 놀고 뛰고 달리고 눕고 쉬고 자고 먹고 마실 수 있기를 바랍니다. 아름드리숲을 한쪽에 몰아놓기보다는 나라 곳곳이 크고작은 숲정이가 되기를 바라요.

이를테면 찻길을 통째로 없앤 뒤에 아스팔트를 걷어내고서 나무를 심을 수 있어요. 생각해 봐요. 서울로 치자면 광화문부터 동대문에 이르는 찻길을 몽땅 숲정이로 돌릴 만합니다. 자동차는 땅밑으로 다니도록 바꾸고 말예요. 자동차를 달리고 싶으면 땅밑으로 가도록 하고, 사람은 풀밭 우거진 땅바닥을 맨발로 가만히 거닐면서 나무그늘을 누리도록 온나라가 숲터로 달라질 수 있습니다. 돈을 쓰려면 이런 데에 이처럼 쓰기를 바라요. 그러면 우리는 누구나 나무를 돌보고 풀을 아끼며 삶을 사랑하는 숨결로 다시 태어날 만하지 싶습니다. ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규)