-

-

시골에서 책 읽는 즐거움 - 시골에서 책을 고르고.읽고.쓴다는 것

최종규 지음 / 스토리닷 / 2016년 12월

평점 :

오마이뉴스에서 요즈음 [책을 냈습니다]라는 이름으로

시민기자 가운데 책을 낸 사람들 스스로

이녁 책을 소개하는 꼭지를 마련했어요.

그래서 저도 제 책을 소개하는 글을 써 봅니다.

이 글은 2017년 7월 21일에

수원 한림도서관에서 '노란등대/수원한살림'에서 마련한 이야기자리에서

함께 주고받은 생각을 바탕으로 썼어요.

<시골에서 책 읽는 즐거움>이라는 책을 놓고서뿐 아니라

시골살림과 '진 사람(패배자/루저)'이란 무엇인가를

즐겁게 생각해 볼 수 있는 글이 되기를 빌어요.

고맙습니다 ^^

+ + +

‘루저’가 시골에서 책을 쓴 뜻

― 우리는 모두 졌어요, 마음하고 마음이 이어지는 책읽기

제가 걸어온 길을 돌아보면 사회에서 보기에 어느 모로 ‘진 사람(패배자·루저)’이라고 여길 만합니다. 대학교 졸업장이 없고, 2003년 9월부터는 따로 몸담고 지내면서 일삯을 받는 일터를 다니지 않았어요. 서울을 떠나 시골에서 살고, 자가용이 없어요. 옷 한 벌을 새로 사는 일은 몇 해에 한 번 있을까 말까인데다, 책을 써내는 사람으로서 굵직한 이름을 드날리는 출판사에서는 책을 내지도 않습니다.

저는 제가 ‘졌다’는 대목을 기쁘게 받아들입니다. 네, 저는 ‘진 사람’이에요. 아마 앞으로도 이처럼 진 사람으로 살아갈 테고요.

다르게 본다면 저는 진 사람이되, “빚을 진 사람”이나 “다툼에서 진 사람”보다는 “꿈을 진 사람”으로 살아가려고 합니다. 제 어깨에는 꿈을 짊어지려고 해요. 한쪽 어깨에는 꿈을 짊어져요. 다른 한쪽 어깨에는 사랑을 짊어지려 하고요. 사회에서 저를 두고 ‘졌다’고 말한다면, 서글서글하게 “참말 그렇네. 나는 졌네. 나는 꿈을 지고 사랑을 졌네.” 하고 대꾸하는 살림이에요.

저희는 두 아이를 ‘졸업장 따는 학교’에 보내지 않습니다. 우리 집 두 아이는 ‘졸업장 따는 학교’를 다니지 않아요. 우리 집 두 아이가 다니는 학교는 ‘우리 집 학교’입니다. 홈스쿨링이 아닌 우리 집 학교예요. 우리 집에서 살림을 함께 배우고, 우리 집에서 생각을 새로 살찌웁니다. 우리 집에서 신나게 뛰놀면서, 나무랑 풀이랑 꽃이랑 풀벌레랑 벌나비랑 바람이랑 해님을 고이 맞이합니다.

사회에서는 졸업장을 따는 곳만 학교인 듯 여겨요. 그러나 이는 옳지 않다고 생각합니다. 배울 수 있는 곳일 때에 학교라고 생각해요. 어른하고 아이가 함께 배우고 가르치는 터가 바로 학교라고 생각해요.

사회에서 말하는 학교는 졸업장이나 자격증을 거머쥐도록 이끄는 곳이기에, 우리로서는 두 아이를 이러한 곳에 맡길 뜻이 없어요. 우리 집 두 아이는 졸업장이나 자격증이 아니라, 삶을 스스로 짓고 사랑을 손수 가다듬는 즐거운 길을 씩씩하게 걸어갈 수 있기를 바랍니다.

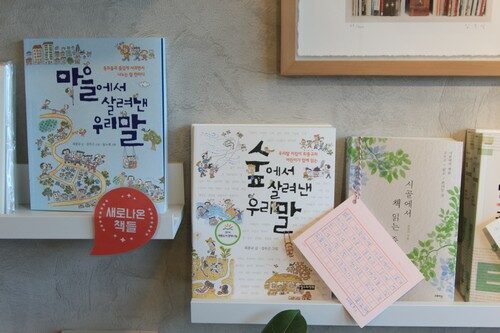

지난 2016년 12월에 《시골에서 책 읽는 즐거움》(스토리닷 펴냄)이라는 책을 써냈습니다. 어제 출판사 대표님이 쪽글을 보내 주셨는데, 2017년 상반기 ‘세종도서 문학나눔’으로 《시골에서 책 읽는 즐거움》도 뽑혔다고 알려주셨어요. 스토리닷이라는 출판사는 대표님이 혼자 모든 살림을 맡고 편집과 배본과 홍보까지 이끌어요. 1인출판사에서 야무지게 낸 책이 세종도서 문학나눔으로 뽑히니 반가운 일이에요. 제 책이 그러한 상을 받아서 반갑다기보다, 제 책이 받는 사랑이 발판이 되어서, 스토리닷이라는 1인출판사에서 앞으로 새로 펴낼 책에 보탬이 될 씨앗돈이 모이겠구나 싶어서 반가웠어요.

제가 책을 써내는 마음이라면, 또 제가 쓴 책을 커다란 출판사가 아닌 작은 출판사나 1인출판사에 맡기는 마음이라면, 책 하나를 더 많이 알려서 더 많이 팔기보다는, 책 하나를 살뜰히 사랑해서 두고두고 이웃님하고 이야기꽃을 피우려는 마음입니다. 들하고 숲을 채우는 수많은 꽃은 한 가지만 있지 않아요. 그야말로 수많은 꽃이 옹기종기 도란도란 알콩달콩 사이좋게 어우러집니다.

한두 가지 꽃만 잔뜩 핀 꽃밭이나 뜰도 이쁘겠지요. 벚꽃잔치나 튤립잔치나 장미잔치 같은 꽃잔치를 으레 하잖아요? 이런 꽃잔치도 좋다고 생각해요. 그런데 꽃송이가 소담스러운 함박꽃을 비롯해서 꽃송이가 아기 손톱보다 작은 봄까지꽃이나 코딱지나물꽃이나 곰밤부리꽃이나 꽃마리꽃이나 괭이밥꽃이나 냉이꽃이나 …… 이런저런 수많은 들꽃이 어우러지는 자리는 더없이 이쁘다고 느껴요.

우리가 이름을 아는 꽃만 핀 곳보다, 우리가 이름을 아직 잘 모르는 숱한 들꽃이 어우러진 곳이 참말로 들판답고 숲다우며 마을답지 싶어요.

사월에는 들딸기꽃으로 싱그러워요. 오월에는 붓꽃으로 흐드러져요. 유월에는 찔레꽃으로 환해요. 칠월에는 하늘타리꽃으로 싱그러워요. 이러면서 옥수수꽃이 피고요, 곧 나락꽃이 피지요. 나락꽃이 지며 이삭이 여물 즈음에는 어느새 들판이나 멧자락마다 산국이 곳곳에서 돋아요. 이러는 사이에 살살이꽃이라든지 해바라기꽃이라든지 접시꽃이라든지 갖은 꽃이 살가이 어울립니다.

시골에서 책 읽는 즐거움이라면, 숲과 냇물과 흙과 나무와 풀과 풀벌레와 벌나비와 새와 들짐승이 모두 어우러지는 큰 터전에서 사람이 어떻게 제 보금자리를 마련해서 일구는가 하는 살림을 읽는 즐거움이라고도 말씀드리고 싶습니다. 삶터만 시골이 아니에요. 마음터가 시골이고, 생각터가 시골이며, 사랑터가 시골입니다. 이야기터와 샘터와 빨래터가 모두 시골입니다. 꿈터와 배움터와 노래터도 시골이에요.

시골스럽게 숲을 노래하려고 시골살림을 지으면서 글 한 줄을 씁니다. 시골스럽게 바람을 마시면서 흙을 보듬다가 글 두 줄을 씁니다. 시골스럽게 낫질하고 호미질을 하면서 땀을 훔친 뒤에 글 석 줄을 씁니다. 시골스러운 밤하늘에서 미리내를 날마다 마주하는 기쁨을 고스란히 옮기는 글 넉 줄을 씁니다.

그러고 보면 그런데요, 미리내를 늘 보는 곳에서 살림하는 사람하고, 미리내는커녕 달조차 찾아보기 어려운 곳에서 살림하는 사람이 마음에 품는 생각은 사뭇 다를 만해요. 흐르는 냇물을 언제나 두 손으로 떠서 마실 수 있는 곳에서 살림짓는 사람하고, 페트병에 담긴 먹는샘물을 돈으로 사다가 마셔야 하는 곳에서 살림짓는 사람이 마음에 담을 생각도 사뭇 다를 만하지 싶습니다.

그러나 우리는 마음과 마음으로 만난다고 느껴요. 비록 서로 다른 삶터에서 서로 다른 생각으로 살더라도, 책 하나를 사이에 두고서 마음으로 만나지 싶어요. 전남 고흥이라는 시골에서 피어나는 맑은 숲바람이 구름을 밀면서 서울로 갑니다. 서울을 거친 숲바람이 평양이나 의주로도 나아가고, 이 바람은 러시아하고 핀란드를 돌아서 호주랑 태평양을 가로지르더니 일본을 스쳐서 전남 고흥으로 다시 옵니다.

돌고 도는 바람이에요. 한쪽에서 사랑으로 짓는 살림이 바람을 타고 온누리를 어루만져요. 한쪽에서 기쁨으로 짓는 살림이 바람과 함께 골골샅샅을 쓰다듬어요.

더 많은 책을 읽기보다는 스스로 살림을 짓는 사랑을 배우려는 기쁨으로 책을 읽어요. 더 많은 졸업장이나 자격증을 거머쥐기보다는 스스로 살림을 아이하고 함께 지으면서 가르치고 배우는 기쁨으로 책을 읽어요.

서울서 사는 분들은 자연농이나 유기농으로 키운 먹을거리를 제값을 치르고 장만해 주는 따스한 손길을 베풉니다. 돈이 넉넉하거나 많아서 자연농이나 유기농 먹을거리를 장만한다고 느끼지 않아요. 가난하거나 팍팍한 살림이더라도 제값을 치러서 제대로 된 먹을거리를 누릴 적에 시골에서 제대로 키운 제대로 된 곡식하고 남새를 돌보는 밑힘을 얻을 수 있는 줄 알기에 기꺼이 제값을 치러 준다고 느껴요.

일하는 사람이 땀방울에 값하는 일삯을 제대로 누릴 수 있다면 이 땅에는 언제나 평화와 민주와 평등이 흐를 만하다고 생각해요. 더 싼 것을 찾거나 더 값싸면서 많은 것을 찾는 손길이 자꾸 비정규직이나 차별이나 불평등을 끌어들인다고 생각해요.

생각해 봐요. 값이 싼 책을 100권이나 1000권이나 10000권을 장만할 적에 기쁠까요? 값싸게 파는 책을 읽으면 즐거울까요?

아니면, 제대로 된 이야기를 담은 제대로 된 책을 제값을 치르고서 장만할 적에 기쁠까요? 제대로 엮은 이야기를 담은 제대로 지은 책을 읽을 적에 즐겁지 않나요?

우리는 아무 책이나 읽지 않아요. 우리는 마음을 살찌우고 생각을 북돋우는 책을 읽어요. 우리는 아무 책이나 책꽂이에 모셔 두지 않아요. 우리는 틈틈이 다시 꺼내어 되읽고 되새기며 되돌아볼 만한 이야기가 흐르는 책을 고이 모셔요.

장만해 놓고 한 번도 안 입을 옷을 옷장에 가득 채우면 집안이 어떻게 될까요? 값이 싸서 사 놓기는 했는데 한 번도 안 쓰는 이불이나 세간을 집안에 가득 쟁이면 어떻게 될까요?

즐겁게 읽을 책을 즐겁게 제값을 치러서 즐겁게 내 틈을 내어 읽습니다. 기쁘게 되새기며 배울 책을 기쁘게 일해서 얻은 돈으로 장만하고는, 기쁘게 내 짬을 내어 새로운 마음으로 읽습니다.

《시골에서 책 읽는 즐거움》이라는 책을 낸 뜻을 더 적어 볼게요. 우리가 사는 곳이 서울이나 인천이나 부산이나 광주나 대전이나 울산이라 하더라도, 우리 마음속에 숲을 사랑하고 바람을 노래하며 별을 그리는 생각이 흐른다면, 우리는 늘 마음으로 시골에서 살면서 시골스럽게 살림을 짓는다고 느껴요. 고흥이나 장흥이나 해남이나 고성 같은 고장에 살아야 시골사람이지 않아요. 사는 터를 넘어서 생각이 하나로 모이거나 만나는 어깨동무를 할 수 있으면 좋겠어요. 우리 모두 숲지기가 되고, 숲동무가 되면서, 숲놀이를 즐기는, 숲살림으로 나아가 보면 좋겠어요. 서로서로 아낄 줄 아는 따사로운 손길이 되면 좋겠어요.

나무 곁에 서서 나무가 들려주는 소리를 들을 수 있어도 책읽기예요. 구름이 흐르는 모습을 올려다보면서 들마실이나 골목마실을 할 수 있어도 책읽기예요. 귀뚜라미나 매미가 노래하는 소리에 가슴이 뭉클할 수 있어도 책읽기예요. 밥 한 그릇이 되어 준 나락과 빗물과 흙과 햇볕을 느낄 수 있어도 책읽기예요. 아이를 사랑하는 마음으로 날마다 새롭게 살림을 지으며 ‘우리 집 배움터’를 가꿀 수 있어도 책읽기예요.

종이가 되어 준 나무를 생각하기에 책읽기예요. 종이로 바뀐 숲을 헤아리기에 책읽기에요. 종이로 거듭나면서 이야기를 온몸에 담는 나무와 숲을 돌아보기에 책읽기입니다.

우리 함께 시골지기가 되어 보면 좋겠어요. 우리 함께 숲지기도 되고 풀지기나 꽃지기나 바람지기나 하늘지기나 별지기나 구름지기가 되어 보면 좋겠어요. 물 좋고 바람 맑은 시골을 건사할 적에 서울사람 누구나 맑고 싱그러우며 정갈한 먹을거리를 누릴 수 있다는 대목을 생각해 보면 좋겠어요. 시골사람이 시골스럽게 웃음지을 적에 서울사람도 시골벗을 그리면서 날마다 새롭게 살림꽃을 피울 수 있다는 대목을 헤아려 보면 좋겠어요.

다툼에서 이기고 지는 길은 이제 내려놓으면 좋겠습니다. 꿈을 지고 사랑을 지면서 어깨동무를 하는 길로 나아가면 좋겠습니다.

시골에서 시골책을 읽고 서울책을 읽습니다. 시골에서 바람을 마시고 풀을 베면서 하루를 읽습니다. 시골에서 부르는 노래가 나락 한 톨에 담겨 서울로 나들이를 떠납니다. 2017.7.22.흙.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규)