-

-

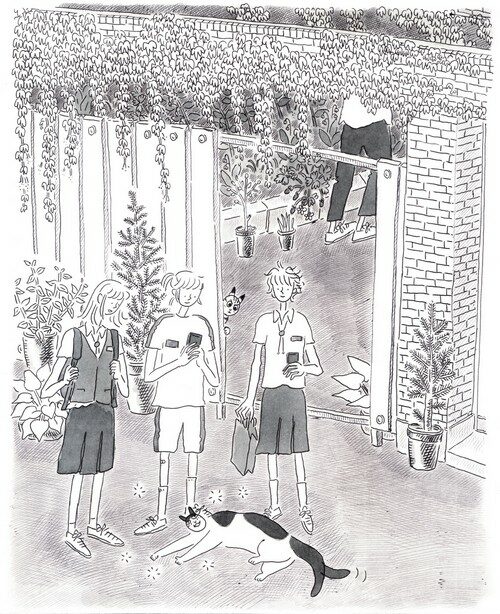

고양이 그림일기

이새벽 지음 / 책공장더불어 / 2017년 5월

평점 :

책읽기 삶읽기 307

마을고양이하고 나눈 작은 그림꽃

― 고양이 그림일기

이새벽 글·그림

책공장더불어 펴냄, 2017.5.3. 15000원

아침에 일어나서 앞밭을 둘러보다가 깜짝 놀랍니다. 커다란 개구리 한 마리가 옆구리가 물어뜯긴 채 배를 훤히 드러내고 죽었거든요. 몇 해쯤 살아온 개구리일까 하고 어림해 봅니다. 우리 집에 사는 멧개구리 여러 마리는 퍽 커요.

멧개구리는 농약 없이 짙푸른 숲을 이루는 우리 집을 좋아한다고 느낍니다. 어른 주먹보다 커다랗기에 열 해는 넉넉히 살았지 싶은데, 아무래도 마을고양이한테 목숨을 잃었지 싶어요. 우리 집에 사는 구렁이한테 목숨을 잃었다면 통째로 잡아먹혔을 테니까요.

마을고양이는 들쥐나 생쥐도 잡지만, 개구리나 두더지를 잡기도 합니다. 작은 개구리는 통째로 삼키는 모습을 더러 보는데, 꽤 커다란 개구리는 아무래도 통째로 삼키기 어려우니 옆구리만 물어뜯고 그만두었지 싶어요.

3월 16일, 팔이 엄청 저리지만 이 순간 장군이의 얼굴이 너무 귀여워, 움직일 수 없는 것이다. (12쪽)

3월 25일, 겨우내 멈췄던 장군이의 아침 마당 산책이 재개되었다. 장군이는 내가 일어나자마자, 나가자고 조르지만 인간은 세수도 하고, 옷도 갈아입고, 우리가 내려가면 달려나오는 흰둥이 줄 밥도 만들어야 한다. 이부자리 정리하고 꾸물대는 동안 장군이는 앞발로 열심히 문을 긁으며 인간을 재촉한다. (20쪽)

마을고양이한테 우리 집은 겨우내 따스한 보금자리 구실을 합니다. 평상 밑이건 광이건 자전거수레 밑이건 보일러실 옆이건, 마을고양이는 이곳저곳 두세 마리씩 차지해서 눌러앉습니다. 볕이 좋은 날에는 모과나무 밑이나 감나무 밑이나 무화과나무 밑이나 매화나무 밑에서 볕바라기나 그늘바라기를 해요. 돌울타리에 올라타고 나무를 올려다보면서 멧새 노랫소리를 따라 고개를 까닥거리는 모습도 자주 보여줍니다.

사람 손을 타지 않으려는 마을고양이입니다만 우리가 가끔 먹이를 접시에 담아서 물그릇이랑 마당에 놓으면 열 마리 즈음 찾아와서 배를 채워요. 들넋인 마을고양이가 ‘쥐나 다른 여러 작은 짐승 사냥’을 하는 몸짓을 잃지 않도록 먹이를 가끔 맞추어 내놓습니다.

우리 집 광에서 태어난 뒤 여러 해를 살아가는 어느 마을고양이는 우리 손을 타지 않아도 우리하고 매우 가까운 자리에까지 찾아와서 낮잠을 즐기곤 해요. 어느 날은 섬돌에서 낮잠을 자다가 제 발에 밟혀서 서로 놀라지요. 그러고 보면 ‘사람 손은 안 탄다’고 하더라도 곧잘 ‘발에 밟히’니까, 발은 ‘탄다’고 할 만할 수 있습니다.

4월 15일, 흰둥이는, 싸울 때 앞뒤 가리지 않고 온몸을 던져 싸워서, 영역싸움이 심해지는 봄에는 정원에 있는 작은 화분을 모조리 쓰러트려 놓는다. (26쪽)

6월 4일, 버리려고 내놓은 바구니를 흰둥이가 맘에 들어한다. 바구니를 못 버리게 됐다. (41쪽)

7월 2일, 더워서 앞머리를 묶으면, 어김없이 장군이가 물어뜯는다. (82쪽)

이새벽 님이 그림을 그리고 글을 붙인 《고양이 그림일기》(책공장더불어,2017)를 읽으면서 마을고양이나 들고양이가 사람하고 어울리는 살림이란 무엇인가 하고 새삼스레 되새깁니다. 마을고양이는 마을에 살아 마을고양이입니다. 들고양이는 들넋을 지키는 고양이라는 뜻입니다.

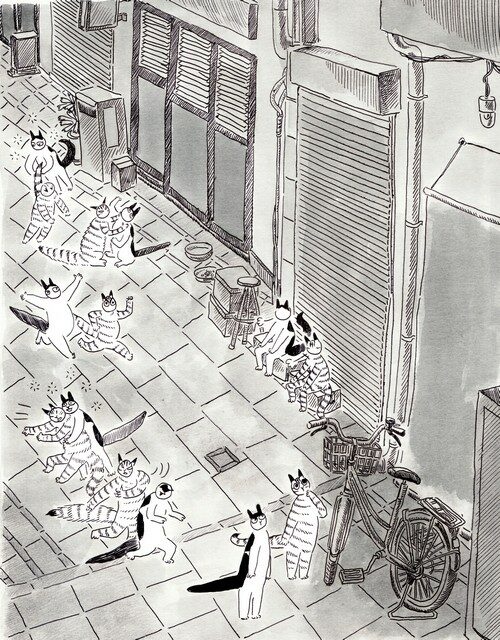

지난날에는 ‘도둑고양이’라는 이름을 아주 널리 썼어요. 집에서 사람하고 살면 ‘집고양이’요, 집고양이가 아닌 채 숲에서 조용히 살 적에는 ‘들고양이’이고, 마을 언저리에서 살며 먹이를 찾을 적에는 ‘도둑’이라는 낱말을 앞에 붙이곤 했어요.

이제는 ‘도둑 + 고양이’ 같은 말마디를 쓰는 분은 매우 줄었다고 느낍니다. 개한테는 ‘도둑개’라 하지 않고, 새한테도 ‘도둑새’라느니 ‘도둑비둘기’라는 이름을 안 써요. 오직 고양이한테만 얄궂게 ‘도둑’이라는 이름을 썼어요.

7월 3일, (꽃나무) 뿌리를 잘 내리려면 통풍이 잘 되고 그늘진 곳에 화분을 두어야 해서 파라솔 탁자 아래에 두면, 궁금한 장군이가 꼭 몇 개씩 넘어뜨린다. (85쪽)

7월 31일, 말을 하지 않고 외출하면 귀가한 뒤 장군이에게 혼난다. (131쪽)

사람하고 한집에서 살지 않는 고양이는 어떤 넋이거나 목숨일까요. 이들 고양이는 왜 사람하고 한집에서 살지 않으면서 사람 사는 마을이나 집 언저리를 맴돌까요. 사람들이 먹는 밥을 넘보려는 뜻일까요. 사람 사는 마을이나 집에서는 ‘고양이한테 먹잇감이 되는’ 쥐나 작은 짐승을 한결 손쉽게 찾을 수 있기 때문일까요.

시골에서는 작은 집이 옹기종기 모이기에, 이곳에 살짝 깃드는 고양이는 ‘마을고양이’라고 느낍니다. 도시에서는 크고작은 집이 다닥다닥 붙어서 고양이는 도시에서 지붕이나 골목이나 담을 타고 다니기에 ‘골목고양이’라고 느껴요. 시골에서 마을고양이를 마주하거나 도시에서 골목고양이를 만나면 으레 일이나 걸음을 멈추고 가만히 바라보곤 해요. 이러면 고양이도 문득 걸음을 멈추고 저를 가만히 바라봅니다. 사람이 눈을 굳이 돌리지 않으면 고양이는 사람을 퍽 오래 바라보지요. 바삐 돌아다니던 길이었으면 고양이가 먼저 눈을 돌리고 제 갈 길을 가지요. 바쁜 일이 없으면 고양이는 사람이 눈을 돌려서 떠날 때까지 조용히 바라봅니다.

서로 다른 목숨이 서로 다른 눈길로 말없이 바라볼 적에는 무척 고즈넉하구나 싶어요. 고양이 눈망울에서 내 모습을 읽고, 고양이는 내 눈망울에서 제 모습을 읽을 적에, 우리 사이는 몸은 다르지만 목숨은 같은 결이라는 대목을 어렴풋하게 느껴요. 때로는 고양이가 입을 벌려 어떤 소리를 들려주어요. 이때에는 마음으로 고양이가 어떤 말을 하려는가 하고 헤아리면서 저는 저대로 입을 벌려 고양이한테 말을 건넵니다.

8월 10일, 친해지고 얼마 되지 않아 흰둥이가 내 등 위에 올라가서 잠을 자기 시작했다. 처음에는 내가 그렇겍 좋은가 싶었으나 그게 아니라 적이 너무 많다 보니 그 녀석들이 절대 공격할 수 없는 곳에서 부족한 수면 시간을 채우는 것이었다. (140∼141쪽)

10월 6일, 장군이는 찻길 옆에, 몸에 작은 바큇자국이 난 채로 울고 있었다. 나는 바로 녀석을 안아들어 동물병원으로 달려갔다. 엑스레이 결과 폐손상이 있었고, 곧 숨을 멈추려고 해서 약물로 떠나려는 장군이를 한 번 붙잡았다 … 나는 허리를 굽혀 장군이 몸 위에 얼굴을 가져다 댔다. 지금껏 수만 번을 그랬던 것처럼. 장군이는 짜증을 멈추고 편안해 하다 눈을 감았다. (221쪽)

《고양이 그림일기》를 빚은 이새벽 님은 고양이라고 하는 ‘다르면서 같은’ 목숨을 곁에 두되 얽매지는 않습니다. 한집에서 사는 식구일 수 있고, 곁에서 마주보는 동무일 수 있습니다. 남남이되 이웃이라 할 만하고, 서로 쓰는 말이 달라도 마음으로 알아보고 알아차리는 사이라 할 만해요.

《고양이 그림일기》는 대단한 이야기를 그리지 않습니다. 곁에서 살뜰히 돌보되 서로서로 제 삶을 짓는 둘 또는 셋이서 새삼스레 길어올리는 작은 이야기를 그립니다. 수수한 하루를 수수하게 글로 옮기고 수수하게 그림으로 담아요. 늘 비슷해 보이는 듯해도 늘 다른 하루를 스스럼없이 글로 옮기고 꾸밈없이 그림으로 옮깁니다.

이러던 어느 날 ‘장군이’라는 고양이가 그만 일찍 숨을 거두어요. 몸에 작은 바큇자국을 남긴 채 이승을 떠나지요. 작은 고양이한테 바큇자국을 남긴 사람은 누구였을까요. 자동차이든 오토바이이든 자전거이든, 다른 목숨을 밟고 지나가면 다 느끼기 마련일 텐데, 어쩌다가 고양이를 바퀴로 밟아야 했을까요.

그렇지만 바큇자국 임자를 찾을 길은 없고, 찾을 겨를이 없습니다. 마지막 숨을 가쁘게 쉬는 아이를 가슴에 안고 콩콩거립니다. 동물병원에서도 달리 손을 쓸 수 없는 짧은 겨를이 지나갑니다. 고양이 장군이는 이새벽 님 얼굴 기운을 느끼면서 비로소 모든 시름과 짜증을 내려놓고 눈을 감았다고 합니다.

12월 7일, 흰둥이가 자주 장군이가 묻힌 자리 위의 담장에 있다. 장군이가 저기 있는 줄 알아서, 담장에 앉아 있는 게 아니냐고 묻는 사람도 있지만, 과연 그럴까? 그럴 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있지. (271쪽)

이새벽 님한테 찾아온 마을고양이 또는 골목고양이 또는 들고양이 한 마리는 마치 들바람처럼 가볍게 머물다가 떠납니다. 이 고양이가 떠난 자리에 다른 마을고양이 또는 골목고양이 또는 들고양이가 넌지시 깃듭니다. 이 고양이는 앞으로 얼마나 이녁 곁에서 들바람 같은 이야기를 피우는 이웃이자 동무이자 한식구로 지낼까요. 이 고양이는 앞으로 어떤 들꽃 같은 하루를 함께 나누는 숨결로 살아갈까요.

괭이밥꽃이 이곳저곳에 조그맣게 돋습니다. 시골 마을 한쪽에서도 피는 괭이밥꽃이요, 도시에서 골목 빈틈을 찾아 피는 괭이밥꽃입니다. 수많은 사람이 이 마을 저 마을에서 살림을 이루면서 하루를 일굽니다. 수많은 고양이가 이 마을 저 마을에서 사람들 곁을 맴돌거나 어슬렁거리면서 하루를 보냅니다.

알아차리는 사람이 있든 없든 들꽃은 들이며 마을이며 골목을 밝히는 작은 이웃입니다. 아끼는 사람이 있거나 없거나 들고양이는 마을 한쪽에서 조그맣게 이야기를 길어올리는 상냥한 이웃입니다. 작은 이웃을 마주보며 상냥하게 눈길을 보내는 분들은 꾸준히 늘어나리라 생각합니다. 단비가 내리는 날, 우리 집 마을고양이는 평상 밑에 깃들어 빗소리를 들으면서 낮잠을 누립니다. 2017.6.7.물.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 시골에서 책읽기)