-

-

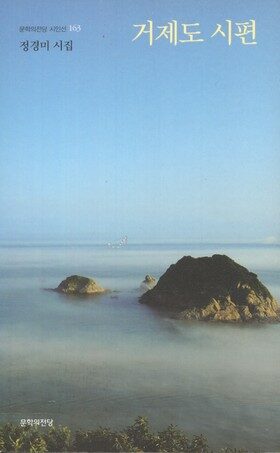

거제도 시편 ㅣ 문학의전당 시인선 163

정경미 지음 / 문학의전당 / 2013년 10월

평점 :

시를 말하는 시 113

시와 새봄 (새봄이 되면 바람이 바뀐다)

― 거제도 시편

정경미 글

이원조·거제타임즈 사진

문학의전당 펴냄, 2013.10.7. 1만 원

날마다 새로운 아침이요, 새로운 저녁입니다. 아침볕은 어제하고 오늘이 달라요. 밤별도 어제하고 오늘이 다릅니다. 날짜가 다르기에 다른 어제하고 오늘이 아니라, 언제나 새롭게 찾아오는 하루이기 때문에 다를 수밖에 없으리라 느껴요.

달력으로 삼월이 되었기에 봄이지 않다고 느낍니다. 달력보다 바람이 바뀌었기에 봄이로구나 하고 느껴요. 고작 이레 앞서까지만 해도 뭍바람이었는데, 이제는 바닷바람이 되었어요. 어느새 철바람이 바뀌었습니다. 철바람이 바뀌면서 볕이 한결 포근하고, 날씨도 한결 따스해요.

마른 땅이 꿈틀거리는 아침 / 거제도를 펼치자 / 붉은 소망 하나 솟아오른다 / 툰트라에서 몸부림치던 핏덩어리 / 요란한 어둠을 뚫는 동안 (거제도 해맞이)

거제시 연초에서 태어나 부산에서 초등학교 교사로 지낸다고 하는 정경미 님이 빚은 시집 《거제도 시편》(문학의전당,2013)을 읽으면서 봄 날씨를 새삼스레 헤아립니다. 나는 바람을 읽으면서 날씨랑 철을 느껴요. 날씨를 살피면서 날씨하고 철이 어떻게 흐르는가를 생각합니다. 날씨를 알리는 방송이 아니라 바람을 보고 듣고 맡으면서 날씨하고 철을 헤아립니다. 모르긴 몰라도 예전에는 누구나 바람결을 살피면서 하루 날씨를 읽고, 이레나 달포 날씨를 헤아렸지 싶습니다. 왜냐하면 예전에는 신문도 방송도 책도 없이 오직 우리 몸으로 날과 달과 철을 알아야 했거든요.

시골마을 할매하고 할배는 흙을 읽습니다. 늘 흙을 만지고 살았으니 흙만 보면 어떤 씨앗을 심을 만한지 알 수 있습니다. 농협에서 심으라고 하기에 잘 되는 씨앗이 아니라, 마을마다 바람도 볕도 물도 다르니, 마을마다 살아온 결에 맞추어 흙을 살피면 어떤 씨앗이 잘 자랄 만한가를 저마다 알 수 있어요.

글을 많이 읽은 사람은 글을 읽으면서 글쓴이 마음을 읽기도 하듯이, 시골지기는 흙을 읽으면서 흙이 어떠한 결인가를 읽습니다. 어버이는 아이들 몸짓과 눈빛과 말씨를 읽으면서 아이들이 어떠한 마음결인가를 읽어요. 그러니 우리는 누구나 하늘을 바라보면서 바람으로 날을 읽을 수 있다고 느껴요.

섬의 빗장을 열면 / 휴식하는 안개가 / 식물원 어깨 위로 긴 숨을 내뿜는다 (외도일지 2)

길섶 넘보는 해당화 이마에 / 아침이슬 털어내는 파도소리 / 고샅길 올라와 푸른 귀 세우는 동안 (산달도 여름)

거제내기 교사인 정경미 님이 빚은 싯말마다 흐르는 이야기를 떠올립니다. 이 싯말마다 흐르는 이야기란 바로 고향마을을 마음으로 읽는 이야기이지 싶습니다. 지리 정보나 지식이 아니라, 마음으로 고향마을을 마주보고 바라보면서 느끼고 살핀 이야기를 싯말로 가만히 풀어놓았지 싶어요.

해당화라는 꽃송이를 바라보면서 “아침이슬 털어내는 파도소리”를 어떻게 들을 수 있을까요? “푸른 귀”를 어떻게 세울 수 있을까요? 바로 마음으로 듣고 읽으려 하기에, 참말 마음으로 듣고 읽습니다.

그러니까 “칠판에서 파도소리 철썩거린다” 같은 싯말처럼 언제 어디에서라도 마음으로 살며시 다가오는 고향마을 이야기를 찬찬히 갈무리할 만합니다. 물빛을 읽고 햇빛을 읽으며 흙빛을 읽습니다. 꽃빛을 읽고 풀빛을 읽으며 낯빛을 읽지요. 이러면서 웃음빛이랑 노래빛을 함께 읽어요.

바다가 앉아 있는 꼬막 교실 / 칠판에서 파도소리 철썩거린다 / 물빛에 씻긴 아이들의 해맑은 웃음소리 / 오르간 건반 위로 뛰어다니고 / 해풍에 튀겨낸 오후 햇살은 / 스피커를 타고 온 동네 기어든다 (지심도 기억)

수월리 포로수용소 땅 그림자가 / 택지개발 플래카드 어깨를 몰아친다 / 성난 띠풀 더미에 분홍빛 날숨 내뱉는 들녘이 / 서러운 하늘을 지킨다 (개망초 풍문)

새봄이 되어 새롭게 바뀌는 바람을 마시면서 생각해 봅니다. 우리는 누구나 시인이라 할 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 누구나 마음을 읽을 줄 알기 때문입니다. 동무가 어떤 마음인지 읽고, 아이가 어떤 마음인지 읽어요. 어버이가 어떤 마음인지 읽고, 이웃이 어떤 마음인지 읽습니다. 때로는 마음을 잘못 읽거나 엉터리로 읽을 수 있겠지요. 그러나 나중에라도 마음을 제대로 알아차리기 마련이지요.

서로 마음으로 사귀기에 동무가 되고 벗이 되어요. 서로 마음으로 아끼기에 이웃이 되며 두레를 하지요. 나이만 같기에 동무이지 않습니다. 마음을 주고받을 수 있기에 동무입니다. 옆집에 사니까 이웃이 아닙니다. 마음을 나눌 수 있는 살뜰한 사이로 지내니까 이웃입니다.

이처럼 우리가 저마다 여느 때에 마음으로 만나고 사귀며 아끼는 숨결을 고이 돌아본다면, 참말 누구나 시를 쓰고 노래를 부르는 살림을 지을 만하리라 생각해요. 내 마음을 너한테 띄우고, 네 마음을 고스란히 받습니다. 내 마음을 그대한테 보내고, 그대가 건네는 마음을 기쁘게 받습니다.

봄보다 먼저 담을 넘는 / 바다 꽃이 붉게 탄다 / 오송마을 물 숲에 / 흐드러진 꽃 타래 / 막 건져 올리면 / 벙글어진 봄소식 따라 / 살풋 얼린 숙성된 살점들 (바다목장 2, 멍게 비빔밥)

거제내기 정경미 님은 이녁이 나고 자란 거제를 그리면서 《거제도 시편》을 씁니다. 우리는 저마다 우리가 태어난 마을을 가만히 그리면서 “우리 마을 노래”를 쓸 만하리라 생각합니다. 대단한 문학이나 예술이 되도록 노래를 써야 하지는 않습니다. 수수하고 투박한 숨결 그대로 고이 살릴 수 있으면 넉넉하리라 생각합니다.

사랑하는 마음을 수수하게 노래하면 어느새 시가 될 수 있습니다. 아끼는 마음을 투박하게 노래하면 어느덧 시로 거듭날 수 있습니다. 좋아하며 그리는 마음을 가만히 노래하면 시나브로 시라는 옷을 새롭게 입을 수 있습니다. 새봄에 새로운 바람이 불며 온누리를 따스하게 어루만지듯이, 마을마다 아기자기하면서 어여쁜 노래가 흐를 수 있기를 빕니다. 2016.3.3.나무.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 - 시골에서 시읽기)