-

-

렌즈로 쓴 혼돈과 격동의 역사 - 만년 사진기자의 증언

권주훈 지음 / 눈빛 / 2015년 11월

평점 :

내 삶으로 삭힌 사진책 109

대통령 운구차와 젊은 아가씨 둘

― 렌즈로 쓴 혼돈과 격동의 역사

권주훈 사진·글

눈빛 펴냄, 2015.11.30. 4만 원

내가 이 땅에 아기로 태어나던 무렵을 가만히 떠올려 봅니다. 갓난쟁이 무렵에 무엇을 보고 느끼고 생각하고 받아들였는가를 또렷하게 떠올리기는 쉽지 않습니다. 그러나 갓난쟁이 무렵에 ‘내 온누리’는 어머니 품이었다는 대목을 떠올릴 수 있습니다. 한 살이 지나고 두 살이 지나며 서너 살이 되도록 늘 어머니 품에서 자랐어요. 이러다가 형하고 함께 골목을 달리면서 노는 어린이로 자라고, 어느덧 국민학교라는 데에 들어갑니다.

내가 국민학교에 들어가던 1982년에 인천에는 프로야구단이 하나 생겼습니다. 그때 대통령이 누구였는지 여덟 살 어린이는 몰랐습니다. 다만 집에서 무척 가까운 곳에 있는 야구장에서 한 주에 며칠씩 밤을 환하게 밝히면서 야구 경기가 벌어지는 모습을 지켜볼 수 있었어요. 7회가 지나면 문을 열어 주어서 표를 끊지 않고도 들어가서 먼발치에서 구경할 수 있었고요.

열 살이 되던 1984년에 인천에서는 대단히 큰물이 졌습니다. 이때에 인천 시외버스터미널(신흥동 옛 자리)은 물에 잠겨서 버스기사 아저씨가 버스 지붕에 앉아서 멀거니 있던 모습을 아직도 또렷이 떠올릴 수 있습니다. 나는 열 살에도 퍽 개구지게 놀았기에 물에 옴팡 잠긴 시외버스터미널 앞마당에서 동무들하고 헤엄을 치며 놀았어요. 드넓은 ‘공짜 수영장’이 생겼다고 하면서요.

이즈음에 또렷이 떠오르는 여러 모습 가운데 하나는, 학교를 마치고 집으로 돌아가는데 저 멀리에서 뭉게구름이 아주 빠르게 다가오는 모습이에요. 저 멀리부터 쏟아지는 소나기 소리를 들을 수 있었어요. 곧 이곳까지 저 구름이 오겠네 하고 생각하는데 어느새 소나기구름은 내 머리 위로 와서는 후두둑 후두둑 엄청난 빗물을 퍼붓더니 뒤쪽으로 옮겨 갑니다. 이러면서 언제 비가 왔느냐는 듯이 해님이 활짝 웃고, 뭉게구름이 지나간 자리에 무지개가 걸쳤어요.

열한 살이던 1985년과 이듬해 1986년에 또렷이 떠오르는 모습 가운데 하나는 동인천역 앞 너른터하고 싸리재에 전경이 겹겹이 선 채 버스도 자동차도 하나도 안 다니던 모습이에요. 길바닥에는 짱돌이 가득 굴렀지요. 국민학생이던 나는 으스스한 이곳을 침을 꼴깍 삼키고 지나갔습니다. 전경이 뭐 하는 사람인지, 전경하고 맞선 저 앞에 있는 아저씨들은 뭐 하는 사람인지 하나도 몰랐습니다.

열네 살인 1988년에 중학교에 들어가면서 처음으로 신문이라는 종이를 읽었고, 대통령 이름이라든지 정치나 사회가 무엇인가 하는 대목을 교과서로 처음 배웁니다. 국민학생이던 때까지 달력에는 ‘5·16혁명’이라는 붉은 글씨가 박혔고 ‘4·19의거’라는 까만 글씨가 박혔는데, 중학교로 들어설 무렵에는 ‘5·16’ 뒤에서 ‘혁명’이라는 말이 빠졌어요. 고등학교를 거치고 대학교에 들어갈 즈음 ‘4·19’라는 숫자 뒤에 비로소 ‘혁명’이라는 이름이 붙고 ‘5·16’은 어느새 달력에서 조용히 사라졌습니다.

광복 이래 21세기를 맞기까지 대한민국은 혼돈과 격동 속에 전진해 왔다. 혼란을 거듭했다. 자유당정권은 독재와 3·15부정선거로 1960년 4·19혁명에 의해 무너지고 민주당의 제2공화국이 탄생한다. 하지만 1년이 채 못 된 1961년 5·16 군사쿠테타에 의해 붕괴되고, 정권을 잡은 박정희 대통령은 1979년 10월 26일 궁정동 안가에서 김재규 중앙정보부장이 쏜 총탄에 맞아 18년여의 정치 여정을 마감한다. (205쪽)

보도사진을 모은 사진책 《렌즈로 쓴 혼돈과 격동의 역사》(눈빛,2015)를 읽습니다. 사진기자 권주훈 님이 그동안 찍은 보도사진으로 엮은 사진책이라고 합니다. 지난 2015년 늦가을에 이 도톰한 사진책이 나왔습니다.

권주훈 님은 그동안 경향신문과 한국일보와 동아일보 사진기자로 일했다고 합니다. 요즈음 뉴시스 사진기자로 일한다고 합니다. 어느덧 마흔여덟 해째라 합니다. 1943년에 태어났으니 ‘할아버지 사진기자’인 셈입니다. 한국에도 ‘할아버지 사진기자’가 있구나 하고 새삼스레 놀랍니다. 그러고 보니, 보도사진책 《렌즈로 쓴 혼돈과 격동의 역사》는 사진기자로 한삶을 보냈고, 앞으로도 한삶을 더 이을 한 사람이 온몸으로 부대낀 이야기라고 할 수 있습니다.

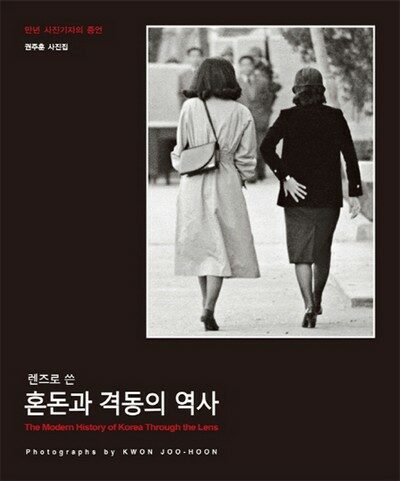

국회를 드나들면서 지켜본 이야기가 이 사진책에 깃듭니다. 이를테면, 중앙정보부장이 쏜 총에 맞아서 죽은 대통령 한 사람이 운구차에 실려서 어디론가 가는 사진이 깃듭니다. 대통령 한 사람이 중앙정보부장이 쏜 총에 맞아서 죽을 무렵, 대통령 곁에 있었다고 하는 심수봉·신재순 씨 뒷모습과 앞모습 사진도 이 사진책에 깃듭니다. 책겉을 보면 1970년대에 무척 맵시나는 차림새인 아가씨 두 사람 뒷모습이 나오는데, 이 두 사람이 누구인가 했더니 바로 심수봉·신재순 씨가 ‘육군본부 계엄보통군법회의 소법정’에 증인으로 나가는 뒷모습이라 하는군요.

사진책 《렌즈로 쓴 혼돈과 격동의 역사》를 보면 집회를 하는 대학생이 나무토막을 들고 경찰차를 때리는 모습이 곧잘 나옵니다. 이와 달리 전투경찰이나 사복경찰이 곤봉으로 대학생이나 여느 시민을 때리는 모습은 거의 없습니다. 고문을 받고 죽은 대학생을 기리는 집회 행렬은 보도사진으로 남는데, 막상 집회와 시위를 했거나 안 한 사람들을 고문하던 모습은 보도사진으로 남지 못합니다. 아무래도 경찰이나 검찰이나 정보부에서 일한 공무원 가운데 ‘역사에 남을 모습’을 사진으로 남긴 사람은 없지 싶습니다. 신문기자라고 하더라도 고문실에 당차게 들어가서 ‘고문하는 모습’을 씩씩하게 사진으로 찍기 어려웠을 테지요. 보도사진가로 일하는 분들 가운데 고문실에 몰래 들어가서 고문 현장을 찍을 만한 배짱을 보여준 분도 없지 않나 싶습니다.

보도사진이 고이 흐르는 사진책을 보다가 문득 이 대목을 돌아봅니다. 한국에 신문사가 꽤 많고, 신문기자도 꽤 많은데, 이들 가운데 참말 고문실에 몰래 들어가서 고문 현장을 사진으로 찍어내고는 이를 온누리에 알린 사람은 왜 없었을까 하고요. ‘고문실 잠입 취재’는 영화에나 나올 법한 이야기일 수 있다고 하겠지만, 한국 보도사진은 아무래도 ‘길거리 집회’와 ‘국회의사당 둘레’에서 벌어진 일에서 못 벗어난 얼거리이지 싶어요.

이리하여 《렌즈로 쓴 혼돈과 격동의 역사》를 보면, 전두환·노태우·김영삼·김대중·이명박·박근혜 같은 정치인 모습이 퍽 자주 나오고, 여러 국회의원도 자주 나옵니다. 이 땅을 이루고 사는 여느 사람들 모습은 거의 집회 현장이나 시위 현장에서 무리를 지은 모습이에요. ‘구비치는 물결(격동)’하고 ‘어수선한 살림(혼돈)’은 다른 어느 자리보다 정치 현장에서 널리 찾아볼 수 있었다고 할 만하기에 보도사진은 언제나 정치 현장에서 사진을 찍는다고 하겠지요.

그도 그럴 까닭이, 언론사에는 사회부나 정치부나 경제부나 문화부나 연예부 같은 부서는 있습니다만, ‘서민부’나 ‘시민부’ 같은 자리는 없어요. 이 나라를 이루는 여느 사람들 살림살이를 늘 들여다보고 바라보고 마주하고 어깨동무하는 자리에서 이야기를 듣고 사진을 찍는 기자 자리는 따로 없습니다.

사진책 《렌즈로 쓴 혼돈과 격동의 역사》에 나오는 대통령이나 장군이나 국회의원이나 재벌총수나 유명인사나 민주운동 지도자나 몇몇 연예인은 틀림없이 우리 역사에 이름이 남을 만하리라 생각합니다. 우리는 이들 이름을 떠올리면서 우리 역사가 걸어온 길을 돌아볼 수 있습니다. 다만, 역사를 읽고 사회를 읽을 적에 한 걸음 살며시 옆으로 옮기면서 수수한 살림자리도 볼 수 있으면 어떠할까 하는 생각이 듭니다. ‘구름처럼 몰려든 시민들’만 사진으로 찍기보다는, 구름처럼 몰려든 시민들 사이에서 웃거나 우는 ‘작은 사람’을 사진으로 찍을 수도 있어야지 싶어요. 집회나 시위 현장에는 가지 못하지만, 이 나라 사람들을 먹여살린 수수한 시골지기 굳은살 박힌 손을 찍을 수 있는 보도사진도, 아기를 낳아 사랑으로 보살핀 수수한 어머니 따사로운 얼굴을 찍을 수 있는 보도사진도 태어날 수 있으면 얼마나 아름다울까 하고 생각합니다.

왜 이렇게 생각하는가 하면, 군사독재를 일삼은 정치지도자도 ‘어머니 품에서 태어나 자랐’기 때문입니다. 대통령이든 국회의원이든 연예인이든 장군이든 재벌총수이든 ‘작은 집’에서 ‘작은 사랑’을 안고 태어났어요. 삶을 이루는 바탕을 한 걸음 더 깊이 파고들면서 국회의사당 둘레를 헤아려 본다면, 우리 사회나 정치는 ‘혼돈과 격동’ 물결 사이에서도 작은 발걸음이요 몸짓입니다만 차근차근 민주와 평화와 평등과 통일이라는 길을 걸어오지 않았나 싶어요. 사랑을 받아 태어났으나 사랑으로 정치지도자 노릇을 못한 분들이 있기에 한국 정치는 ‘혼동과 격동’이 되었다고 할 텐데, 그래도 역사는 한 걸음 두 걸음 새롭게 거듭나면서 아름다운 사회가 되는 길로 나아가지 싶어요. 사진책 《렌즈로 쓴 혼돈과 격동의 역사》 맨 끝에 나오는 국회의사당 사진처럼, 부디 곱게 빛나는 정치와 사회와 문화와 역사가 될 수 있기를 빌고, 보도사진이 담는 이야기에 기쁜 삶을 아로새길 수 있기를 비는 마음입니다. 2016.2.19.쇠.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 - 사진책 읽는 즐거움/사진비평)

* 눈빛출판사에서 사진을 보내 주어 고맙게 이 글을 쓸 수 있었습니다 *