-

-

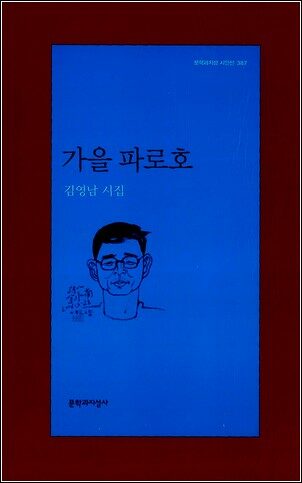

가을 파로호 ㅣ 문학과지성 시인선 387

김영남 지음 / 문학과지성사 / 2011년 2월

평점 :

시를 말하는 시 108

시와 지우개

― 가을 파로호

김영남 글

문학과지성사 펴냄, 2011.2.28. 7000원

글씨를 쓰다가 틀리는 아이들은 지우개로 틀린 글씨를 지웁니다. 슥슥 지우개질을 마친 뒤 찬찬히 새 글씨를 넣습니다. 아이들은 글씨를 힘껏 눌러서 쓰기에 지우개로 연필 자국을 지워도 까만 글씨만 지울 뿐 꾸욱 눌린 자리까지 없애지 못합니다.

볼펜으로 글씨를 쓰다가 틀리면 지우개로 지우지 못해서 까맣게 덧입히곤 합니다. 까맣게 덧입힌 글씨 뒤나 둘레에 새 글씨를 넣습니다. 틀린 글씨 자국이 고스란히 남으니 얼룩덜룩합니다. 이 얼룩덜룩한 자국만 보면 얼룩덜룩이만 보일 텐데, 얼룩덜룩한 자국은 건너뛰면, 종이에 어떤 이야기를 쓰려고 했는가 하는 이야기를 스스럼없이 읽을 수 있습니다.

우물가 집 뒤란의 누나 방에 // 굴러다니는 피임약이여, 그걸 // 영양제로 주워 먹고 건강한 오늘날이여 (앵두가 뒹굴면)

바람이 차고 푸르다 // 창밖에선 삐거덕삐거덕거리는 소리 // 청둥오리들 감나무 사이 무더기로 날 때 // 오리들은 누구의 집에 들러 // 대문 저리 슬프게 열며 지나가는 걸까 (성에꽃)

김영남 님이 빚은 시집 《가을 파로호》(문학과지성사,2011)를 읽습니다. 가을과 파로호를 노래하면서 삶을 북돋우는 사랑이 어디에서 흘러와서 어디로 흐르는가 하는 대목을 찬찬히 건드리는 시를 읽습니다.

앵두하고 누나 방하고 영양제하고 피임약이 서로 얼크러지는 시를 읽고, 바람이 찬 날 성에꽃을 보다가 문득 창밖으로 감나무 사이로 청둥오리를 바라보는 시를 읽습니다. 딸기에서 퍼지는 냄새에서 짧은치마 아가씨를 떠올리다가 다시 딸기 상자를 바라보는 시를 읽습니다.

그 딸기들 향기 따라가보면 / 미니스커트 입은 여자들이 앉아 있다 / 팔과 다리 드러난 피부가 토실토실하고 / 잘 익은 것들 쪼그리고 앉아 있으니 위태롭고 (상자 안에 갇혀)

우울하면 명동으로 오세요 / 신데렐라 만화 보고 있으면 즐거워져요 (하이힐 하이힐)

시집 《가을 파로호》를 읽으면서 곰곰이 생각합니다. 지우개로 지울 수 있는 삶이 있을까요? 지우개로 지우고 새로 쓸 수 있는 삶이 있을까요? 지우개로 지우면 말끔히 사라져서 하나도 안 떠올릴 만한 삶이 될까요? 지우개로 지우고 또 지워도 다시 돋아나거나 드러나서 언제까지나 자꾸 떠오르는 삶은 아닐까요?

가만히 보면 우리 삶은 지우개로 지운다고 해서 지워지지 않습니다. 틀리게 쓰든 잘못 적든 그냥 그대로 두고 바라보면 외려 마음속에서 잊히기도 합니다. 지우개로 지우기에 고칠 수 있거나 바꿀 수 있는 삶이 아니라, 생채기를 생채기 그대로 마주하면서 껴안을 적에 새롭게 거듭나거나 피어나는 삶이 아닌가 싶어요.

깔깔거리며 고샅을 달리다가 철퍼덕 넘어지는 아이들이 일어섭니다. 처음에는 씩씩하게 일어서는데, 피를 보고 으앙 울기도 합니다. 피를 보더라도 대수롭지 않게 여기며 다시 놀기도 하고, 넘어져서 아프다며 더 못 놀기도 합니다. 어떻게 하든 모두 아이들 하기 나름입니다. 넘어져서 무릎이 깨졌어도 씩씩하게 새로 놀 수 있습니다. 넘어져서 무릎이 살짝 벗겨졌기에 이제 더 놀 마음이 사라질 수 있어요.

어른들 삶에서도 아프거나 슬프거나 괴롭거나 힘겨운 일이 있어서 그만 삶을 접고 싶다는 생각이 들 수 있습니다. 아프거나 슬프거나 괴롭거나 힘겨운 일이 있기에 다시금 기운을 차리면서 한결 의젓하게 일어설 수 있습니다.

어머니가 보내온 감 상자는 한 바퀴 빙 돈 테이프를 억세게 뜯어내도 어머니이고 상자 속 상자를 살짝 열어봐도 어머니입니다. (지독)

감 상자에는 어머니 손길이 그대로 흐릅니다. 상자를 테이프로 감싼 자국에도 어머니 손길이 흐르고, 감알에도 감나무를 돌본 어머니 손길이 흐릅니다. 택배 상자에 적은 글씨에도 어머니 손길이 흐를 테지요.

사랑을 읽으려 하면 언제나 사랑을 읽는 삶입니다. 아픔을 읽으려 하면 언제나 아픔을 읽는 삶입니다. 꿈을 읽으려 하면 언제나 꿈을 읽는 삶이요, 미움을 읽으려 하면 언제나 미움을 읽는 삶입니다.

하숙집 앞집 뒤란은 언제나 신비한 것들이 널려 있곤 했다 / 세수하다 건너다보는데, 그때 핀 목련은 끙끙 소리가 났다 (목련의 고통)

지우개란 이럴 때 자기 위해 / 갈매기 향기롭게 띄우는 것이겠지요 / 바다도 누가 던지는 조약돌 / 얌얌 하는 표정으로 받아먹다가 / 저렇게 퍼렇게 멍드는 것이겠고 (설리 폐선)

시 한 줄로 삶을 노래합니다. 시 한 줄에 내 삶을 내 나름대로 실어서 띄웁니다. 나는 너한테 노래를 띄우고, 너는 나한테 노래를 보냅니다. 나는 너한테 노래를 읊어 주고, 너는 나한테 노래를 불러 줍니다.

시 한 줄로 사랑을 적습니다. 시 한 줄에 내 사랑을 내 깜냥껏 적어서 덮습니다. 이제껏 살아오며 누린 사랑을 시로 적고, 오늘 살면서 누리려는 사랑을 시로 적으며, 앞으로 살아갈 길에 새롭게 펼치고픈 사랑을 시로 적습니다.

장난감이 있어야 놀 수 있는 아이가 아니듯이, 연필하고 지우개가 있어야 시를 쓰는 어른이 아닙니다. 맨손으로도 얼마든지 신나게 노는 아이들이듯이, 맨손으로도 마음자락에 고운 숨결이 흐르는 시를 노래로 적고 읊고 새길 수 있는 어른입니다.

경석아, 빨리 학교 가자 // 내가 그 창을 뒤로하고 있으면 / 우산 높이 들고 곰이 찾아오고 / 청개구리가 달팽이에게로 마중 나가고 / 나뭇잎 타고 Roca란 말도 찾아오고 (봄밤)

그중 제일 위태로운 것 / 엉덩이에서 / 청색 팬티 하나 골라 입고 / 운동장 한가운데로 가 엎드린다 / 엎드려 친구의 고것을 / 가랑이 사이로 만진다 / 만지다가 훑어버린다 / 그러면 텀블렁 탑은 / 함성과 함께 무너지고 / 하늘은 오색 종이로 흩어지고 (좌판에 쌓인 홍옥은)

지우개를 집어 지우려다가 문득 그만둡니다. 잘 쓴 글이라고 여기지만 문득 지우개로 깨끗이 지웁니다. 지우개를 집어서 지우다가 괜히 지웠네 하는 생각이 듭니다. 즐겁게 쓰고 나서 즐겁게 지우개질을 합니다.

삶은 마음에 따라 바뀝니다. 가난한 살림이어도 마음이 기쁨으로 가득하면 기쁜 살림입니다. 넉넉한 살림이어도 마음이 슬픔으로 가득하면 슬픈 살림입니다. 밥을 두 그릇 먹어야 배부르지 않아요. 기쁘게 먹는 밥 한 그릇일 적에 배불러요. 기쁘게 먹는 밥이라면 반 그릇이나 한 숟갈로도 얼마든지 배불러요.

파로호는 왜 파로호일까 하고 생각하다가, 처음에는 못이 아니었다가 못으로 바뀌고, 게다가 그 못물에 수많은 사람이 빠져죽었다는 일을 생각하다가, 그 못물을 둘러싸고 남북녘 수많은 젊은이가 아직도 총칼을 움켜쥐고 서로 노려보는 오늘 이 나라를 생각하다가 시집을 조용히 덮습니다. 가을은 저 멀리 가고 겨울 한복판에 들어선 시골집에서 아이들하고 어우러지며 노는 하루를 새롭게 열면서 내 마음속에 아로새길 시를 생각합니다. 여덟 살 큰아이가 ‘된장국’을 어떻게 끓이는가를 궁금하게 여기기에, 된장국 이야기를 내 나름대로 시로 써서 아이하고 읽어 볼까 하고 생각합니다. 낮에 아이들하고 군내버스를 타고 읍내에 나가 능금 몇 알 장만해 볼까 하는 생각도 듭니다. 4348.12.26.흙.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 시읽기)