-

-

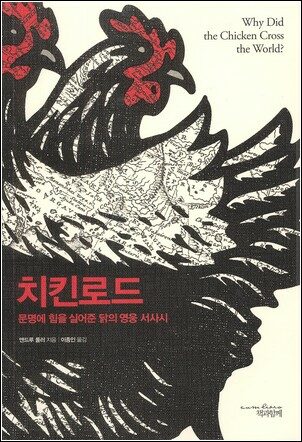

치킨로드 - 문명에 힘을 실어준 닭의 영웅 서사시

앤드루 롤러 지음, 이종인 옮김 / 책과함께 / 2015년 11월

평점 :

절판

따뜻한 삶읽기, 인문책 141

‘띠’로 섬기던 닭이 ‘고기’가 되기까지

― 치킨로드, 문명에 힘을 실어 준 닭의 영웅 서사시

앤드루 롤러 글

이종인 옮김

책과함께 펴냄, 2015.11.5. 19500원

한겨레는 태어난 해를 살펴서 띠를 이야기합니다. 이를테면, 토끼띠라든지 범띠라든지 잔나비띠라든지 개띠가 있어요. 말띠가 있고 소띠가 있으며 용띠가 있지요. 여기에 닭띠가 있습니다.

닭띠는 닭을 섬기는 띠라고 할 만합니다. 사람 곁에 있는 뭇짐승 가운데 닭을 고이 섬기기에 띠 가운데 하나로 넣어요. 쥐띠나 뱀띠나 돼지띠도 쥐나 뱀이나 돼지라고 하는 짐승을 섬기려는 뜻입니다. 이러한 짐승을 섬기려는 뜻이기 때문에 띠 가운데 하나로 삼아요.

그러니까 함부로 다루려는 짐승이라면 섬길 수 없어요. 아무렇게나 다룬다든지 하찮게 여기는 짐승이라면 섬길 수 없어요. 사람 곁에 있는 짐승이요, 사람하고 삶을 함께 누리는 짐승이며, 사람하고 이 보금자리와 마을과 집에서 오순도순 지낼 만한 짐승이기에 열두 띠에 열두 짐승을 넣어서 찬찬히 돌아봅니다.

어느 순간이 되었든 지상에는 200억 마리가 넘는 닭이 살고 있으며, 이 숫자는 인간의 세 배에 달한다. (9쪽)

닭은 은근하면서도 가차없이 생활의 필수 품목이 되었다. 닭은 잘 날아다니지 못하지만, 국제적인 수출입을 통하여 세상에서 가장 먼 거리를 이동하는 철새가 되었다. (13쪽)

곰곰이 돌아보면, 제가 어릴 적에(1980년대) 둘레 어른들은 ‘무슨 띠’인가를 물으셨습니다. 둘레 어른들은 나이가 ‘숫자로 몇 살’인가를 말씀드려도 좀처럼 알아차리지 못하셨습니다. 나이로 다섯 살이라느니 일곱 살이라느니 아홉 살이라느니 열한 살이라느니 말씀을 여쭈어도 ‘숫자’가 아닌 ‘띠’로 얘기하라고 이르셨어요. 그러면 둘레 어른들은 제가 무슨 띠인가를 헤아리면서 ‘그러면 몇 년에 태어났겠구나’ 하고 말씀하십니다.

어릴 적에는 띠 가운데 왜 ‘쥐’나 ‘뱀’을 섬기는 띠가 있는지 아리송했습니다. 한국에는 양이나 잔나비를 찾아보기 어려운데 왜 양이나 잔나비도 있을까 하고 궁금했습니다. 이러면서 돼지나 소 같은 짐승은 어떻게 띠 가운데 하나일까 하는 대목도 알쏭달쏭했어요.

아무래도 오늘날 사회는 도시 물질문명 사회이기 때문에 어린 나로서는 이 수수께끼를 풀 길이 없었습니다. 우리 어버이는 도시에서 나를 낳으셨고, 나는 도시에서 테어나서 자랐습니다. 온 골목을 누비면서 어린 나날을 보내기는 했지만, 흙에서 자라는 풀이나 나무를 마주하면서 자라지는 못했어요.

게르만의 무덤에서 일본의 사원에 이르기까지, 닭은 1세기 초에 아시아와 유럽을 통틀어서 빛, 진리, 부활을 알리는 상징이었다. 한편 티베트 불교 신자들은 닭이 탐욕과 욕정의 상징이라고 생각하여 피했다. (81쪽)

세계적인 전염병은 아마도 닭에서 시작하여 돼지로 옮겨갔다가 다시 인간에게 전염되었을 것이다. 유행성 독감은 인간이 동물들을 길들이는 데 따르는 대가로 보인다. (92쪽)

앤드루 롤러 님이 쓴 인문책 《치킨로드, 문명에 힘을 실어 준 닭의 영웅 서사시》(책과함께,2015)를 읽습니다. 이 책 《치킨로드》는 작은 이름으로 붙인 “문명에 힘을 실어 준 닭의 영웅 서사시”라는 말처럼, 닭이 지구별 사람들한테 ‘새로운 문명으로 나아가도록 힘’이 되었는데, 왜 이 같은 대목이 차츰 잊히면서 ‘짓밟히고 시달리는 고기닭’으로 바뀌었는가 하는 대목을 이야기합니다.

그러고 보면, 닭만 이와 같지 않습니다. 닭을 비롯해 돼지나 닭도 감옥이나 공장 같은 곳에서 지내요. 몇 달 살지 못하고 목숨을 빼앗긴 뒤에 고기가 되지요. 닭은 지구별에 ‘늘 200억 마리가 넘는 숫자’가 감옥이나 공장하고 똑같은 곳에서 살아야 한다고 하는데, 이 닭은 고기가 되려고 ‘알에서 깨어 한 달 남짓 되면’ 목숨을 잃고 대형마트나 마을가게에 ‘고기닭’으로 들어간다는데, 여느 사람들이 이러한 이야기를 알기는 몹시 어렵습니다. 신문이나 방송에 이런 이야기가 나오는 일이 없고, 교과서에도 이런 이야기가 적히지 않습니다. ‘닭고기’를 요리하는 이야기는 책이나 신문이나 방송이나 인터넷에 넘치지만, ‘고기닭’으로 죽는 짐승을 찬찬히 살피는 이야기는 좀처럼 찾아볼 길이 없어요.

백신, 항생제, 비타민, 기타 보조 의약품은 모두 현대 싸움닭 생활의 필수품이다. 닭의 항문에다 고춧가루를 집어넣는 전통적인 방식은 사라지고 대신 값비싼 스테로이드와 다른 체력 강화제가 자리를 잡았다. (141쪽)

1835년에 7200만 개의 달걀이 (아일랜드에서) 잉글랜드로 운송되었다. 이 수치는 기근을 겪던 1840년대 내내 증가하여 1850년대 초반이 되자 추정치로 1억 5천만 개에 이르렀다. (190쪽)

어미 닭이 알을 낳으려면 적어도 여섯 달이 넘게 자란 뒤라야 합니다. 여섯 달이 채 안 된 암닭은 알을 낳지 못합니다. 암탉이 알을 낳으면 이 가운데 씨가 깃든 알에서 새로운 목숨이 자라고, 새로운 목숨으로 깨어날 알은 스물하루, 곧 세이레(21일)가 되면 병아리가 깨지요. 알에서 깬 병아리가 햇볕과 바람과 빗물과 흙과 풀과 벌레를 골고루 누리면서 ‘어른 닭’으로 자라기까지 적어도 여섯 달이 걸립니다. 우리가 ‘제대로 된 닭고기’를 먹고 싶다면, 알에서 깬 병아리가 어른 닭이 되기까지 여섯 달은 넉넉히 기다려야 하지요.

그러니까 오늘날 우리가 ‘고작 서른 날을 살다가 죽은’ 닭을 고기로 먹는다고 할 적에는 뭔가 아주 잔뜩 뒤틀린 셈입니다. 여섯 달은 살아야 비로소 ‘어른 닭’이 되는데, 여섯 달도 다섯 달도 넉 달도 석 달도 두 달도 아닌 한 달밖에 안 된 ‘살덩어리’를 닭고기로 여기면서 먹는 셈이거든요. 부화기라는 기계를 써서 고작 닷새 만에 알에서 병아리가 까도록 하고, 이 병아리는 스물닷새 만에 성장촉진제하고 항생제하고 사료만 먹으면서 햇볕 한 줌 쬐지 못하고, 어미 닭 품을 느끼지 못하며, 아주 좁은 우리에 빼곡하게 갇혀서 살점만 빠르게 키워야 하는 얼거리인데, 이러한 얼거리라면 우리는 무엇을 먹는 셈일까요?

우리는 ‘고기’를 먹을까요, 아니면 ‘성장촉진제’하고 ‘항생제’하고 ‘사료’를 먹을까요?

식량으로서의 닭은 나중에야 생각해낸 것이었다. 오래전 사람이 숲에서 닭을 데려오거나 꾀어냈을 때, 닭은 값싼 점심 식사 이상의 의미를 지니고 있었다. 닭은 신비하면서도 실용적인 동물이었던 것이다 … 개, 고양이, 소와 같은 친숙한 포유동물과는 다르게 닭은 거의 외계인 같은 특성을 간직했다. (226, 227쪽)

식민지 시절에 미국 남부의 넓은 농장들에서 흑인들은 취향에 맞게 닭을 사육하고 매매하고 또 식용으로 쓰기도 했다. 당시 노예는 일반적으로 채소를 키울 수 있었고, 닭은 정원에서 남는 재료, 밥찌꺼기, 간 옥수수로 만든 조악한 음식 등을 주어 키웠다. (297쪽)

《치킨로드》를 읽으면 ‘아일랜드 대기근’하고 얽힌 다른 이야기를 엿볼 수 있기도 합니다. 아일랜드 사람들이 굶주리면서 죽느냐 사느냐 하던 때에 감자조차 잉글랜드(영국)에서 거의 다 가져갔고, 여기에 달걀까지 거의 다 가져갔다고 합니다. 한쪽에서는 사람들이 굶어죽고, 다른 한쪽에서는 사람들이 배가 부르면서 노닥거립니다. 지난 일제강점기에 일본이 이 나라에서 쌀이며 물고기이며 나무이며 석탄이며 샅샅이 긁어모아 빼앗은 얼거리하고 같습니다. 이웃을 식민지로 삼는 나라는 이웃이 굶든 말든 아랑곳하지 않아요.

유럽에서 한창 큰 싸움이 벌어지던 때에는 싸움터 군인한테 소고기와 돼지고기를 보냈고, 미국에 남은 사람들은 닭고기만 먹을 수 있었다고도 합니다. 소와 돼지는 싸움터에 나간 사람한테만 주고, 싸움터에 나가지 않은 사람(아마 거의 여자와 어린이였을 테지요)한테는 닭만 먹어도 된다고 했다는데, 미국에서는 이런 나날을 보내면서 비로소 ‘닭고기 요리’가 퍼질 수 있었다고 하는군요.

자동차처럼, 닭도 새로운 모델이 정기적으로 발표된다. 2007년 처음선보인 코브 700은 코브 500보다 조금 더 성능이 향상된 모델이었다 . 이 닭은 최대한 낮은 가격으로 최고의 생산량을 요구하는, 빠르게 성장하는 남아메리카 시장을 겨냥하며 만들어졌다 … 2010년, 47일 만에 닭은 약 2.6킬로그램의 무게에 도달했고 450그램을 찌우기 위한 사료는 900그램도 들어가지 않았다. (330쪽)

“저는 산업 닭으로는 절대로 요리하지 않습니다.” 블랑은 프랑스인 특유의 분노하는 표정을 지으며 오로지 최상의 재료만을 자신의 요리에 사용한다고 말했다. (359쪽)

집에서 밥찌꺼기를 주거나 다친 남새 잎을 주거나 풀벌레를 스스로 잡아서 먹도록 하면서 기른 닭을 잡아서 먹는 고기 맛은, 공장에서 척척 찍든 나오는 닭고기 맛하고 사뭇 다릅니다. 집에서 함께 살던 닭을 잡아서 고기로 먹으면 뼈까지 폭 고아서 밥을 함께 넣고 닭죽을 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 집에서 함께 살던 닭한테 성장촉진제나 항생제나 사료를 줄 일이 없으니, 집닭은 튼튼한 닭이요 싱그러운 숨결이 깃든 닭이거든요.

더 생각해 보면, 집에서 닭을 키운다면 집닭은 집 둘레에서 돋은 풀을 스스로 쪼고, 풀밭에서 풀벌레를 찾으려 할 테니, 집 둘레에 농약을 칠 수 없습니다. 집에서 닭을 키우는데 텃밭이나 풀밭에 농약을 치면 자칫 ‘농약 맞은 벌레’나 ‘농약에 절은 풀’을 먹고 죽을 수 있으니까요.

닭을 비롯해서 돼지나 소를 공장이나 감옥 같은 얼거리인 곳에 잔뜩 가두어서 키운 뒤에 고기를 얻는 오늘날 사회에서는 ‘축산업’을 하는 곳마다 항생제와 촉진제와 사료만 쓰기 마련이고, 이런 닭이나 돼지나 소가 누는 똥은 온통 항생제덩이인 터라, 이런 똥으로는 거름을 쓸 수 없습니다(유기농을 못 합니다).

다시 말하자면, 집닭을 키우고 집돼지를 키우며 집소를 키울 수 있을 때에는, 집과 마을과 시골 모두 농약이 없이 맑고 깨끗하며 싱그러운 터전이 됩니다. 이러면서 가장 맛있고 좋은 고기를 얻는 길이 새롭게 열립니다.

평범한 미국인들에게는 가격이 모든 것을 말한다. 닭이든 당근이든 기준은 같다 … 항생제를 남용하고, 소화를 증진하기 위한 알제닌 화합물을 사료에 첨가하고, 도축한 닭들을 염소 처리한 오염된 물에 담그고, 그 뒤 화학 물질을 투입하여 위험한 세균을 제거하는 일은 전부 더 낮은 비용의 실현이라는 무자비한 압박의 결과였다. (362쪽)

실상을 보고 충격 받은 한 텍사스의 동물학자는 미국의 일반적인 산란장을 이렇게 요약했다. “여긴 닭 정신병원입니다.” (378쪽)

치엥 응안이라는 작은 공동체의 지역 공무원은 소규모 커피 농장을 하며 애완 야생닭 한마리를 기르는 한 농가로 우리를 안내했다. “닭은 20년도 살 수 있죠.” (406쪽)

스무 해를 살 수 있는 닭이라면, 닭 한 마리를 스무 해 동안 기르면서 꾸준하게 달걀을 얻을 수 있다는 뜻입니다. 그리고 스무 해에 걸쳐 어미 닭은 꾸준히 새끼를 낳을 테며, 새끼는 어른 닭으로 자라서 다시 새로운 새끼를 낳을 테지요.

다만, 집닭을 키워서 고기를 얻는 얼거리라면 오늘날처럼 ‘대량생산·대량소비’는 되지 않습니다. 이른바 ‘더 많은 돈’은 될 수 없습니다. 그런데 왜 닭고기를 ‘대량생산·대량소비’ 해야 할까요? 맛있고 튼튼한 닭고기를 누리면서 아픈 데가 없이 즐거운 삶이어야 하지 않을까요? 맛없고 안 튼튼한 닭고기를 값싸게 먹는 길이 도시사람한테 즐거운 삶일까요? 오늘날 우리는 닭고기나 돼지고기나 소고기를 ‘너무 싸게’ 먹는 길을 걷는 바람에 외려 더 아프고 더 고되며 더 따분한 삶이 되지는 않을까요?

인문책 《치킨로드》는 닭 한 마리가 이 지구별에서 사람들하고 어떻게 어우러지면서 살았는가를 보여줍니다. 이러면서 책 끝자락에서 ‘닭 농장’은 ‘닭 정신병원’이라 할 만하다는 얘기를 살며시 비추고, ‘스무 해를 살 수 있는 닭’ 이야기를 가만히 보탭니다. 닭고기를 먹고 싶은 이웃한테 어떤 닭을 어떻게 먹을 때에 즐거운 노래가 흘러나올 만한가 하고 조용히 묻습니다. 4348.12.15.불.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 책읽기)