-

-

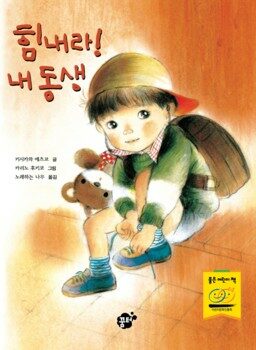

힘내라! 내 동생 ㅣ 꿈터 어린이 1

키시카와 에츠코 지음, 노래하는 나무 옮김, 카리노 후키코 그림 / 꿈터 / 2005년 1월

평점 :

어린이책 읽는 삶 110

‘소리 없는 곳’에서도 씩씩한 아이

― 힘내라! 내 동생

키시카와 에츠코 글

카리노 후키코 그림

노래하는 나무 옮김

꿈터 펴냄, 2005.1.26. 9000원

애벌레가 기어갑니다. 애벌레는 잎사귀를 타고 바지런히 기어갑니다. 알에서 깨어나 잎을 먹는 애벌레로 사는 동안 새한테 잡아먹히기도 하지만, 씩씩하게 살아남아 나비로 거듭날 꿈을 꾸면서 바지런히 하루를 누립니다. 애벌레는 볼볼 기어다닐 수만 있다고 해서 제 몸을 서운하게 여기거나 싫어하지 않습니다. 애벌레인 몸으로 살 적에는 푸르고 싱그러운 잎을 배불리 먹자는 생각만 합니다. 푸른 숨결을 온몸으로 맞아들여서 새로운 몸으로 깨어나자고 꿈을 꾸어요.

곁님이 닷새 즈음 마룻바닥과 방바닥을 천천히 기면서 지냈습니다. 그제 처음으로 일어설 수 있었고, 어제 비로소 걸을 수 있었습니다. 마치 아기로 돌아간듯이 기면서 지내다가 다시 서고 걷는 모습을 지켜보니 ‘삶이 거듭난다(진화)’고 하는 모습이 참으로 이와 같구나 하고 느낍니다.

어느덧 마짱이 태어난 지 다섯 해가 흘렀어요. 여느 때보다 일찍 일어난 나는 쪽마루로 갔어요. 맞은편 공원에 잎사귀가 모조리 떨어진 목련나무 위로 거울같이 맑은 파란 하늘이 펼쳐졌어요. (8쪽)

아픈 사람은 어떤 마음일까요? 스스로 아픈 사람으로 살지 않는다면 ‘아픈 마음’을 알 수 없습니다. 안 아픈 사람은 어떤 마음일까요? 스스로 안 아픈 사람으로 살지 않는다면 ‘안 아픈 마음’을 알 수 없어요.

어버이로서 아기를 돌볼 적에는 똥기저귀도 갈고 오줌기저귀도 갈며 밥도 먹이고 몸도 씻깁니다. 그러나, 여기에서 그치지 않아요. 아기와 함께 놀고, 아기한테 노래를 들려주며, 아기한테 새로운 것을 기쁘게 보여줍니다. 아기를 안거나 업어서 마실을 다니지요. 반가운 이웃이나 살가운 동무한테 찾아가서 아기를 인사 시키지요.

아기를 돌보는 어버이는 ‘아기를 안쓰럽게’ 여기지 않습니다. 아기가 새롭게 자라는 모습을 낱낱이 지켜보면서 기쁩니다. 아픈 곁님을 돌보는 사람으로서 아픈 곁님을 ‘안쓰럽게 볼’ 수 없습니다. 몸이 아프든 안 아프든 똑같이 아름다운 넋이고 님이기에 여느 때와 같이 사랑으로 바라봅니다. 이리하여, 엉금엉금 기어야 할 적에 신나게 밥상을 차려서 올리고, 업어 주어야 하면 업고, 주물러 주어야 하면 주무릅니다. 닷새 만에 벽에 손을 짚고 일어서는 모습을 보니 ‘아기가 처음 제 다리로 일어서던 모습’처럼 짠하며 아름다웠습니다.

케이타는 동생이 태어난 뒤로 나에게 갑자기 서먹서먹하게 굴었어요. 교실에서 내가 쪽지를 주어도 받지 않고 걸핏하면 내 머리를 잡아당겼지요. 게다가 귀머거리 동생을 두었다며 놀려대기도 했어요. (13쪽)

아빠는 소리 크기를 끝까지 울렸어요. 나는 슬퍼졌어요. 아무리 소리를 크게 틀어도 마짱에게는 이 소리가 들리지 않겠죠. 이런 내 기분에 아랑곳없이 울트라맨 노래는 거실 가득 울려퍼졌어요. 그런데 이게 어찌된 일일까요? 바닥에 드러누웠던 마짱이 리듬에 맞춰 두손으로 마루를 ‘탁탁’ 때리지 않겠어요! (15쪽)

키시카와 에츠코 님이 글을 쓰고, 카리노 후키코 님이 그림을 빚은 어린이문학 《힘내라! 내 동생》(꿈터,2005)을 읽습니다. 우리 집 여덟 살 어린이는 혼자서 이 책을 읽습니다. 다섯 살 동생을 보살피면서 함께 노는 누나인 터라 ‘동생한테 힘내라!’ 하고 외치는 이야기책이 눈길을 끄는구나 싶습니다. 나는 우리 집 큰아이가 이 책을 다 읽고 덮을 때까지 기다린 뒤에 비로소 읽습니다.

농아학교는 아주 먼 곳에 있어 버스와 전철을 타고 가야 하죠. 마짱은 이제 우리와 헤어져 혼자 기숙사에 들어가야만 해요. 왜 귀가 들리지 않는 아이는 다른 아이들과 같은 학교에 다닐 수 없을까요? 귀가 들리지 않는 것만으로도 몹시 힘들 텐데. 아직 어린 마짱이 엄마와 헤어져 살아야 한다니, 너무 가여워요. (30쪽)

“게다가 동생은 귀가 들리지 않아요. 귀가 들리지 않아서, 그래서, 그래서 …….” 나는 눈물이 나서 더 아무 말도 할 수 없었어요. “그래, 이 아이는 듣지 못하는구나. 어쩐지 뭐라고 말해도 멍하게 있더라니. 아무것도 모르고 아저씨가 지레 짐작했구나. 내가 나빴다.” (36쪽)

귀가 들리지 않아서 소리를 알 수 없는 삶이란, 귀가 들리지 않거나 소리를 듣지 못하지 않고서야 알 수 없습니다. 그래서 적어도 하루쯤 귀를 꽉 막고 아뭇소리를 듣지 못하는 몸으로 지내 보기라도 해야 ‘귀가 들리지 않는 이웃’이 어떤 마음이 되어 삶을 어떻게 가꾸는가 하는 대목을 어렴풋이나마 헤아릴 수 있습니다.

그런데, ‘소리 없는 하루’를 스스로 겪어 보는 사람은 얼마나 될까요? 학교에서는 이러한 ‘하루 체험’을 시킬 만한 겨를이 있을까요? 교과서 진도를 하루쯤 멈춘 채 ‘소리 없는 하루’를 보낸다든지 ‘눈으로 보지 않는 하루’를 보낸다든지 ‘팔이나 다리 한쪽을 안 쓰는 하루’를 보낸다든지 ‘아예 걷지도 기지도 못하고 꼼짝없이 드러누워 지내야 하는 하루’를 보내도록 가르치는 학교가 있을까요?

‘0.5평 독방 체험’을 해 보는 사람이 제법 있습니다. ‘0.5평 독방’은 일제강점기에 독립운동가로 힘쓴 분이 갇힌 곳이요, 민주와 평화와 자유를 바란 수많은 민주운동가와 평화운동가를 독재자가 가둔 곳입니다. 하루만 0.5평에서 꼼짝없이 지내 본다고 해서 이러한 곳에서 지내야 하는 삶을 알 수 없으나, 어렴풋하게 헤아릴 수 있어요.

“왠지 무서워요.” “그래? 무서웠니? 귀가 들리지 않는 아이는 평생 그런 시간을 보내야 한단다. 그러니 귀가 들리지 않는 아이를 괴롭히는 녀석은 사람도 아니야 … 앞으로 남을 아프게 하지 마! 귀가 들리지 않는 아이든, 눈이 보이지 않는 아이든, 장애가 있는 아이를 괴롭히거나 놀리는 짓은 그만둬. 그런 짓을 하는 사람은 인간쓰레기야.” 우리는 선생님 말을 들으며 가슴이 찡해졌어요. 묘한 얼굴로 선생님 이야기를 듣던 케이타는 공책에서 ‘눈 귀신’이라는 글자를 가만히 지웠어요. (42∼43쪽)

햇볕이 들지 않는 지하방에서 살지 않은 사람은 지하방에서 지내는 삶을 알 수 없습니다. 햇볕이 들지 않는 곳에서는 아침도 낮도 저녁도 가리지 못합니다. 시계가 없으면 때를 살피지도 못할 뿐 아니라, 해가 흐르는 기운을 느낄 수 없으니 ‘배가 고픈지 밥때가 맞는지’조차 느끼지 못합니다.

《힘내라! 내 동생》이라는 책을 보면, ‘소리 없는 삶’을 보내는 동생을 둔 아이는 학교에서 선생님한테서 ‘소리 없는 잠깐 체험’을 배웁니다. 아주 살짝, 고작 10분 동안 귀마개로 귀를 막도록 시켰을 뿐이지만, 아이들은 모두 시끌벅적 북새통이 됩니다. 그런데 말이지요, 초등학생인데에도 ‘고작 10분 체험’을 하느라 ‘교과서 진도를 나가지 못한다’면서 투덜대는 아이가 있다고 해요. 초등학생이지만 대학입시를 벌써 생각하면서 ‘10분 동안 다른 삶 겪어 보기’조차 할 겨를이 없다고 여기는 셈입니다.

나는 발돋움을 하여 마을회관 창문 안쪽을 들여다보았어요. 할머니는 그곳에 모인 사람들과 무언가를 해요. 팔을 크게 휘두르며 체조 같은 것을 하지요. 그런데 가만히 보니 체조가 아니었어요. 팔을 뻗거나 발을 굽히는 몸짓이 없었거든요. (66쪽)

“할머니, 뭘 배워요?” “수화란다.” “수화가 뭐예요?” “수화란 귀가 들리지 않는 사람이 손을 써서 말하는 것이지.” “마짱도 수화를 배워요?” (68∼69쪽)

손수 밥을 지어서 차리는 사람은 밥짓기가 어떠한 삶인가를 압니다. 그러나, 밥짓기가 너무 지겹거나 괴로운 사람은 밥짓기가 어떠한 삶인가를 생각할 겨를이 없을 수 있습니다. 아이한테 밥을 차려 주거나 어버이한테 밥을 차려서 올리는 삶이 나한테 얼마나 아름답고 기쁜 삶인가 하는 대목을, 참말로 날마다 느낄 수 있지만 참으로 어느 때도 못 느낄 수 있습니다.

동생한테 힘내라고 외칠 줄 아는 아이는 동생이 어떠한 삶을 보내면서 얼마나 씩씩한가를 압니다. 아이한테 힘내라고 따순 말을 건넬 줄 아는 할머니는 아이가 어떠한 삶을 누리면서 얼마나 야무진가를 압니다.

씩씩한 이웃하고 동무한테 힘내라고 눈짓을 합니다. 야무진 아이들한테 힘내라고 손짓을 합니다. 아픈 아이가 아픔을 털고 새로운 기쁨을 찾아나설 수 있기를 빌면서 손을 맞잡습니다. 슬픈 이웃이 슬픔을 씻고 새로운 노래를 찾아서 부를 수 있기를 바라면서 어깨동무를 합니다.

난 할머니를 가리키며 오른손을 쥐고 ‘똑똑’ 하고 이마를 두드렸어요. 그런 다음, 마짱을 가리키며 왼손 엄지손가락을 뺀 네 손가락을 가슴에 대고 위로 두 번 움직였어요. ‘할머니는 병에 걸려 이제 마짱을 알아보지 못한단다.’ (81쪽)

어린이문학 《힘내라! 내 동생》은 문학이면서 삶입니다. 이 책에서 흐르는 이야기와 같은 한식구가 있으며, 씩씩하게 서로 돕는 한집안 삶을 어린이문학이라는 틀로 새롭게 담았다고 합니다.

가만히 보면, 한국에도 ‘농아학교’가 따로 있습니다. ‘장애 어린이’를 ‘일반 교실’에서 함께 배우도록 하는 얼거리는 아직 한국 사회에 없습니다. 학교교육이라고 하면 ‘비장애 어린이’와 ‘비장애 청소년’만 따로 모아서 ‘대학입시 교육바라기’로 나아가도록 하는 ‘교과서 수업 진도 채우기’ 틀에서 벗어나지 않습니다.

아이들이 서로 돕는 마음을 가꾸면서 서로 사랑하는 숨결을 북돋우도록 하려는 학교교육이라면, ‘일반 교실’과 ‘장애 어린이 교실’을 따로 나눌 까닭이 없습니다. 참다운 사랑으로 흐르는 학교라면 ‘일반 학교’과 ‘장애 어린이 학교’를 따로 세울 까닭이 없습니다.

내 동생이 ‘장애 어린이’라고 해서 한집안에서 동생만 딴 집을 지어서 따로 혼자서만 살도록 하지 않습니다. 한식구이니 한집에서 함께 살며, 밥을 함께 먹고 이야기를 함께 나누며 일과 놀이를 함께 해요. ‘한 나라’라고 하는 틀을 헤아린다면, 또 ‘한 학교’라고 하는 배움터를 살핀다면, 우리는 이웃과 동무를 어떻게 마주하면서 손을 맞잡을 때에 아름다울까요?

마짱은 눈물이 가득 고인 채 할머니 앞에서 수화를 해요. 두손을 펼쳐 책을 읽는 몸짓을 한 다음, 손으로 지붕을 만들고 집게손가락을 비스듬하게 앞으로 내밀었어요. ‘학교에 다녀오겠습니다.’ 수화로 할머니에게 인사를 했어요. (88쪽)

어린이문학 《힘내라! 내 동생》에 나오는 할머니는 손자하고 이야기를 나누고 싶어서 혼자 수화를 배우다가 그만 몸이 무너져서 드러눕습니다. 몸져누운 할머니는 스스로 몸을 움직이지 못하고 멍하니 누워서 지내야만 합니다. 소리 없는 곳에서 사는 아이는 할머니를 아끼고 사랑하기에 할머니한테 죽을 떠먹이고, 자꾸자꾸 수화로 말을 겁니다. 한동안 집에서 머물다가 농아학교 기숙사로 떠나야 하는 아이는 마지막으로 할머니한테 수화로 말을 겁니다. 이때 할머니는 ‘처음으로’ 손등을 겨우 움직이면서 이녁 손자한테 ‘힘내렴’이라는 수화를 보여주었다고 합니다.

너와 나는 이웃입니다. 나와 너는 동무입니다. 우리는 모두 고운 사람입니다. 이 지구별에서 서로 따사로이 보살피는 사랑이 싱그러운 바람이 되어 불 수 있기를 빕니다. 다 같이 힘을 내면서 즐겁게 웃는 삶을 지을 수 있기를 빕니다. 4348.8.23.해.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 어린이문학 비평)