-

-

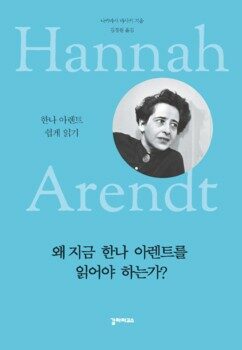

왜 지금 한나 아렌트를 읽어야 하는가?

나카마사 마사키 지음, 김경원 옮김 / 갈라파고스 / 2015년 7월

평점 :

품절

따뜻한 삶읽기, 인문책 117

나는 왜 골짜기에서 한나 아렌트를 읽는가?

― 왜 지금 한나 아렌트를 읽어야 하는가?

나카마사 마사키 글

김경원 옮김

갈라파고스 펴냄, 2015.7.3. 13000원

나카마사 마사키 님이 쓴 《왜 지금 한나 아렌트를 읽어야 하는가?》(갈라파고스,2015)를 읽습니다. 무더운 여름날 숲바람을 쐬면서 이 책을 읽습니다. 아이들을 자전거에 태워서 골짜기로 마실을 간 뒤, 아이들하고 한동안 물놀이를 하고 나서, 조용히 물가로 나와서 손을 말린 다음에 천천히 읽습니다.

아이들은 저희 아버지가 책을 읽건 말건 아랑곳하지 않습니다. 이제 아이들은 저희끼리 신나게 놉니다. 몸을 담그면 이가 딱딱거릴 만큼 차가운 골짝물하고 하나가 된 아이들은 우리 말고는 아무도 없는 깊은 숲속 골짜기에서 노래하면서 웃습니다.

골짜기에서 책을 읽는 내 팔뚝에 잠자리에 내려앉습니다. 나는 내 팔뚝에 앉은 잠자리를 보느라 책을 못 봅니다. 잠자리가 날아간 뒤에는 멧제비나비가 팔랑거리면서 눈앞을 맴돕니다. 이제 나는 제비춤을 보느라 책을 못 봅니다. 제비나비가 저만치 떠난 뒤에는 흰나비하고 노랑나비가 날아듭니다. 아무리 봐도 배추흰나비 같은데 이 깊은 골짜기까지 어인 일일까 싶어 고개를 갸우뚱합니다. 참말 나비를 쳐다보느라 책은 옆으로 밀어놓습니다.

한나 아렌트의 말로 짚어 보자면, 이해관계 때문에 ‘선’의 탐구를 내버리면 안 되고, 특정한 ‘선’의 관념에 지나치게 갇혀도 안 된다. 어느 한쪽으로 기울지 않고 ‘선이란 무엇인가’에 대해 마음을 열고 계속 토의하는 것이 중요하다. (23쪽)

대중사회 안에서 지식인은 책을 쓰거나 강연을 하거나 ‘일반인’의 상담을 해 주면서, 다시 말해 세계적인 서사를 제시하면서 자신의 지위를 확보했기 때문에 일반 대중 이상으로 알기 쉬운 서사에 민감하고, ‘시류에 편승하고 싶다’는 욕구에 말려들기 쉽다. (71쪽)

2009년에 일본에서 처음 나온 《왜 지금 한나 아렌트를 읽어야 하는가?》는, 일본에서는 “지금이야말로 아렌트를 다시 읽어야 한다” 같은 이름이 붙었다고 합니다. ‘바로 오늘이야말로’ ‘다시 읽어야’ 한다는 한나 아렌트라고 한대요.

골짜기에서 책읽기를 하는 내 모습을 돌아보면서 생각에 잠깁니다. 무더운 여름날 한낮에 땀을 뻘뻘 흘리면서 자전거를 몰아서 가파른 멧길을 넘습니다. 숨을 가쁘게 몰아쉬면서 ‘우리가 늘 노는 깊은 골짜기’에 닿으면, 자전거는 풀밭에 눕힙니다. 귀가 멍할 만큼 쩌렁쩌렁 울리는 물소리를 들으면서 땀을 씻고 웃옷을 빨래합니다. 볕이 잘 드는 넓적한 바위에 옷을 올려놓으면, 집으로 돌아갈 무렵 옷이 다 마릅니다.

참말 나는 이 시골자락에서 한나 아렌트를 왜 다시 읽으려 하는가 하고 돌아봅니다. 씨앗 심기하고 나무 가꾸기하고 화덕 짓기 같은 책을 더 깊이 읽어야 할 노릇 아닌가 하고 되새깁니다. 그래도 씩씩하게 책을 넘깁니다. 글쓴이(일본 가나자와대학교 법학부 교수)는 한나 아렌트한테서 ‘깊은 생각’하고 ‘너른 눈썰미’를 엿봅니다. 글쓴이가 한나 아렌트를 일본에서 2009년에 ‘다시 읽자’고 말한 까닭은 바로 ‘깊은 생각’하고 ‘너른 눈썰미’ 때문입니다. 이 책을 옮긴 분이나, 이 책을 한국에서 펴낸 출판사도, 2015년 오늘날 한국에서 ‘깊은 생각’하고 ‘너른 눈썰미’를 다 함께 키우자는 마음이리라 느낍니다.

‘전체주의’는 전근대적 야만의 발현이 아니라, 도리어 서구사회의 근대화, 대중의 정치 참여가 이루어지는 대중민주주의 사회에서 기인하는 문제라고 본 것이다. (41쪽)

19세기의 제국은 종주국인 국민국가의 번영을 위한 식민지 지배 시스템이다. ‘제국’의 주체는 어디까지나 영국인, 프랑스인, 독일인, 네덜란드인 같은 ‘국민’이며, 그들은 식민지 사람들을 간단히 자기 편이라는 울타리 안에 넣어 주지 않는다. 그런 뜻에서 그것은 ‘동일성’의 원리에 기초한 폐쇄적인 제국이다. 더구나 이렇게 닫혀 있는 ‘제국’은 식민지를 경영하기 위해 본국에서 일자리를 얻지 못했거나 사회적으로 손해를 끼쳐 잉여인력으로 취급받는 사람을 동원한다. 이리하여 실업 문제 같은 국민의 사회적 불안을 해소함과 동시에 국민이 한 덩어리가 되어 해외에 진출하고 있다는 자신감을 고양시킬 수 있다. (56쪽)

지식인뿐 아니라 여느 자리에서 삶을 짓는 모든 사람들은 ‘시류에 휩쓸리지’ 않아도 됩니다. 아니 ‘세상 흐름에 휘둘리면서’ 살아야 할 까닭이 없습니다. 우리는 누구나 ‘시사상식’을 알거나 외우거나 익혀야 하지 않습니다. 우리는 저마다 ‘내 삶’을 제대로 바라보면서 알아야 합니다. 이를테면 ‘골든벨’ 같은 경연대회에서 1등을 할 만큼 지식이나 시사나 상식을 머릿속에 집어넣어야 하지 않습니다.

괭이질을 할 줄 모르고, 호미질하고 낫질을 할 줄 모른다면, 씨앗을 심을 줄 모르고, 풀을 뽑을 줄 모르며, 나물을 무쳐서 먹을 줄 모르는데다가, 열매를 갈무리할 줄 모른다면, 수많은 시사상식은 어디에 쓸모가 있을까요? 나무를 다룰 줄 모르고, 불을 피울 줄 모르며, 전기가 없을 적에 어떻게 살림을 꾸려야 하는가를 알지 못한다면, 온갖 지식은 어디에 쓸 수 있을까요?

한나 아렌트라고 하는 분은 사람들이 ‘고인 지식’에 갇히지 않기를 바랐다고 느낍니다. 한나 아렌트를 우리가 다시 읽도록 도와주려고 하는 글쓴이(일본사람)하고 옮긴이(한국사람)는 지구별 사람들이 서로 어깨동무를 하는 이웃이 되어, 생각을 깊이 가꾸고 눈썰미를 너르게 살찌우면서 아름답게 살아가기를 꿈꾼다고 느낍니다.

모든 사람에게 ‘시민’으로서 정치에 참가하고 선거 때 투표할 자격이 주어진다. 그렇게 되면 역설적으로, 이미 국내에서는 자유를 위한 투쟁이라는 긴장감이 사라진 결과, 정치를 남의 손에 맡겨도 괜찮다고 여기는 수동적인 사람들도 늘어난다. (60쪽)

공장의 컨베이어벨트에 올려놓은 상품처럼 자기 앞을 지나가는 살아 있는 인간을 대상으로 담담하게 작업할 수 있다는 말은, 물건을 다루는 자신도 기계의 부품처럼 되어버려 스스로의 머리로 생각하거나 판단할 수 없다는 것을 함의한다. (73쪽)

골짜기에 가면 더위를 생각하지 않습니다. 나무가 드리우는 그늘은 한 겹일 수 있고 여러 겹일 수 있습니다. 고작 나무 몇 그루가 한 겹으로 그늘을 드리워도 더위가 생각나지 않습니다.

도시에서 건물이 만드는 그림자는 그늘이 되지 못합니다. 아무리 높은 건물이 있어서 햇볕을 가려 준들 시원하지 않습니다. 왜 그러할까요? 흙이 없고 풀이 없기 때문이에요. 숲에서는 흙이 볕을 빨아들입니다. 숲에서는 나무가 볕을 먹고 짙푸르게 자랍니다. 바람은 풀하고 나무 사이를 흐르면서 싱그러운 기운을 베풉니다.

시골뿐 아니라 도시에서도 골짜기를 누릴 수 있다면, 도시에서 한밤에 불볕더위 때문에 잠을 못 이루는 일은 없으리라 느낍니다. 잠 못 이루는 불볕더위가 생기는 까닭은, ‘흙이 있고 풀하고 나무가 우거진 숲’과 같은 싱그러운 터전이 없기 때문입니다. 뜨거운 햇볕을 기쁘게 받아들여서 무럭무럭 자라는 풀이나 나무가 없으니 복사열이 고스란히 도시 한복판에 갇혀서, 에어컨이나 선풍기로는 도무지 더위를 잠재우지 못합니다.

발전소를 지어서 전기를 많이 쓸 수 있는 사회가 되어 도시를 에어컨으로 식힐 수 있어야 여름이 시원하지 않습니다. 발전소를 지을 돈으로 도시 한복판에 있는 ‘금싸라기 땅’을 사들여서 너른 숲으로 가꿀 수 있을 때에 도시에서도 즐겁고 시원한 여름을 누립니다.

‘인간성’을 갖추기 위해서는 ‘자유 공간’이 필요하다고 생각한 한나 아렌트는 자유 공간을 파괴하고 ‘복수성’을 쇠퇴시키는 사상에 강하게 저항한다 … 일견 ‘자유주의적’으로 보이는 사상에 대해서도 ‘행위’의 중요성을 과소평가하고 공화주의적 정신을 정체시키는 측면은 가차 없이 비판한다. (143쪽)

‘공감’을 ‘정치’의 무대 위로 끌고 들어오면 자신들과 똑같이 공감을 느끼지 않는 사람에 대해 관용이 없어지는 한편, ‘사이’를 두고 논의할 수 없게 된다. (153쪽)

아이들을 자전거에 태워서 골짜기를 오가면서 생각합니다. 자동차가 한 대조차 안 다니는 논둑길하고 숲길을 자전거로 다니자면 싱싱 내달리지 못합니다. 아이들을 자전거에 태운 어버이가 자전거를 싱싱 달릴 까닭도 없습니다.

도시에서도 여느 어버이가 아이들을 자전거에 태워서 느긋하게 달릴 만한 자리가 넉넉하다면, 굳이 자가용을 몰아야 하지 않습니다. 버스나 전철도 나쁘지 않지만, 바람을 가르면서 한들한들 달리면서 함께 이야기하고 노래할 수 있는 자전거마실은 아이와 어버이 모두한테 기쁘리라 느껴요.

어쩌면 꿈 같을는지 모르나, 버스전용차선이 아닌 ‘자전거만 달릴 수 있는 찻길’이 도시 한복판에 있다면 어떻게 될까요? 자동차는 그만큼 훨씬 줄어야겠지요? 골목길에는 자동차를 세울(주차) 수 없도록 한다면 어떻게 될까요? 아이들은 골목에서도 마음껏 놀 수 있고, 어른들은 골목에 평상을 놓고 도란도란 이야기꽃을 피우면서 삶을 누릴 만하겠지요.

한나 아렌트는 ‘관객 = 관찰자’가 지금 ‘행위’하는 사람들보다 사태를 ‘공평하게’ 볼 수 있다는 것을 연극의 메타포를 통해 설명한다. 연극에서 자신이 연기하는 역할과 일체화되어 있는 배우는 이야기의 흐름을 자기 역할의 입장에서 부분적으로밖에 볼 수 없다. 그러나 ‘관객’은 이야기 속에서 특정한 역할을 맡지 않고 연극 전체를 바깥쪽에서 보기 때문에 이야기의 맥락 전체를 조망하면서 극 속에서 일어나는 개개의 사건을 비역할적으로, 즉 공평하게 평가할 수 있다. (237쪽)

‘현장을 아는 사람의 목소리’를 거스르면 안 된다는 풍조가 강해진다면 (그 문제에 관련하여 무척 전문적인 지식을 가진 사람까지 포함하여) 방관자는 발언할 자격도 없다는 말이 된다. 이래서야 ‘정치’의 ‘복수성’을 유지하기 어려워진다. (240쪽)

문화나 복지는 꼭 돈을 들여야 이룰 수 있다고 느끼지 않습니다. 아름다운 삶으로 가는 길은 돈이 많아야만 즐긴다고 느끼지 않습니다.

한나 아렌트를 왜 다시 읽어야 할까요? 한나 아렌트라고 하는 ‘지식인’을 알아야 하기 때문에 한나 아렌트를 다시 읽지 않습니다. 한나 아렌트라고 하는 ‘사람’이 ‘사람으로서’ 너와 내가 서로 아끼고 보듬을 줄 아는 ‘사랑’을 가꾸는 길에 이바지할 수 있는 ‘깊은 생각’하고 ‘너른 눈썰미’를 ‘정치철학’이라고 하는 틀거리로 마련해서 책으로 썼기 때문입니다.

아이들이 “아버지 골짜기에 언제 가요?” 하고 묻습니다. 낮 한 시 반에 자전거 타고 가기로 했는데, 그만 두 시가 넘습니다. 아이들한테 미안합니다. 얼른 가자고 하면서, 아이들더러 갈아입을 옷을 스스로 챙기도록 합니다. 한나 아렌트 이야기를 마저 읽고 덮습니다. 오늘은 골짝마실을 가면서 다른 책 한 권을 챙기려 합니다. 이 깊고 고즈넉한 시골자락에서 살면서 나 스스로 아름답고 사랑스러운 꿈을 키우는 보금자리에서 길동무가 될 어여쁜 책 하나를 가방에 꾸리려 합니다. 골짜기에 닿으면 먼저 삼십 분 동안 아이들하고 물놀이를 즐긴 뒤, 삼십 분 동안 조용히 책을 읽고, 다시 삼십 분 동안 물놀이를 즐기고는 집으로 돌아와야지요. 4348.7.16.나무.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 책읽기)