-

-

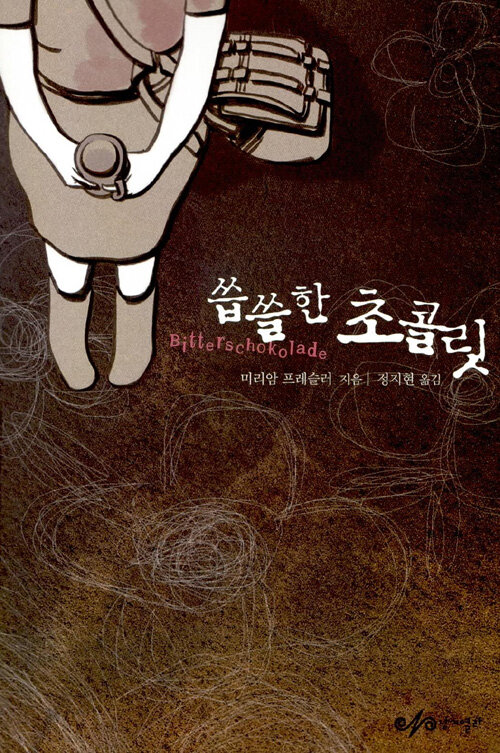

씁쓸한 초콜릿

미리암 프레슬러 지음, 정지현 옮김 / 낭기열라 / 2006년 2월

평점 :

구판절판

어린이책 읽는 삶 96

함께 먹을 때에 맛나고 달다

― 씁쓸한 초콜릿

미리암 프레슬러 글

정지현 옮김

낭기열라 펴냄, 2006.2.10.

어제 낮에 아이들과 읍내마실을 다녀오는 길이었습니다. 살짝 가게에 들러서, 과자 한 봉지씩 골라도 된다고 말하니, 두 아이 모두 초콜릿을 집습니다. 배가 고프다면서 초콜릿을 고릅니다. 초콜릿 값을 셈하고 나오면서 이제 군내버스를 타려고 하는데, 우리가 탈 버스가 그만 코앞에서 부웅 하고 떠납니다. 시골에서는 손님이 적어 버스마다 자리가 널널하기 마련인데, 오늘 따라 군내버스가 읍내 버스역에서 일찍 떠납니다. 앞으로 한 시간 남짓 다른 버스를 기다려야 합니다. 허허 웃다가 읍내 버스역 걸상에 아이들을 앉힙니다. 걸상에 앉아서 초콜릿을 뜯어서 먹으라고 얘기합니다. 초콜릿을 저마다 하나씩 쥐고 서로 나누어 먹는 아이들을 바라보다가 내 어릴 적을 되새깁니다. 나도 어머니하고 저자마실을 나와서 ‘과자 하나 골라 봐’ 하는 말을 들으면 으레 초콜릿을 집었다고 느낍니다. 과자 한 봉지보다 값이 센 초콜릿은 여느 때에는 엄두를 못 내지만, 이렇게 ‘마음껏 고르라’는 말을 들으면 거침없이 손을 뻗습니다. 야금야금 먹으면서 몇 조각을 어머니한테 건네면, 어머니는 으레 ‘안 먹어, 너 다 먹어.’ 하고 말씀합니다. 나는 어머니한테서 배운 대로 우리 아이들이 초콜릿을 몇 조각 떼어 작은 손으로 내밀면 ‘응, 고마워. 너희 먹어.’ 하고 말하는데, 그래도 끝까지 내밀면서 ‘아버지도 먹어야지요.’ 하고 말하면 그야말로 기쁘게 받아서 입에 넣습니다.

.. 저런 행위로 자기들끼리의 애정을 과시하는 사람들은 그게 남들에게 어떤 고통을 주는지 모르는 것일까 … ‘사람들이 나를 보고 있을까? 나를 두고 뭐라 하고 있을까? 어린 여자애가 어쩌면 저렇게 뚱뚱하냐며 비웃고 있을까?’ … 왜 이렇게 괴로운 거지? 사실은 즐거워야 하잖아. 미헬과 사귀게 되었고, 내 옆에 프란치스카가 있으니까. 무엇 때문에 괴로워하는 거지? 벌써 오래전에 다른 것이 찾아왔는데, 왜 잊지를 못하는 걸까 .. (12, 14, 67쪽)

조그마한 과자 한 조각이라 하더라도 네 사람이 다시 넷으로 나누어 아주 조그마한 부스러기를 먹을 때가 있습니다. 과자 한 조각이 뱃속에 들어간다는 느낌조차 없을 만합니다. 그런데, 혼자 과자 한 조각을 먹으면 ‘아쉽구나’ 하고 느끼지만, 여럿이 아주 작은 조각으로 나누어 먹으면 ‘즐겁구나’ 하고 느낍니다. 아주 조그마한 조각이 뱃속에서 새로운 기운을 길어올립니다. 뱃속은 허전할는지 몰라도 마음은 넉넉하기에 서로 이야기꽃을 피우고 웃음노래를 부릅니다.

물 한 모금도 과자 한 조각처럼 나누어 마실 수 있습니다. 돈 한 푼도 과자 한 조각처럼 나누어 가질 수 있습니다. 밥 한 술도 과자 한 조각처럼 나누어 먹을 수 있습니다.

우리가 못 할 만한 일이란 없습니다. 나눌 수 없는 것이란 없습니다. 사랑도 나누고 꿈도 나누며 이야기도 나눕니다. 삶도 나누고 노래도 나누며 웃음도 나누어요. 그러니까, 함께 나눌 때에 더욱 기쁘고, 함께 나누려 하지 않을 때에는 기쁨이 없습니다. 함께 나누면서 어깨동무를 할 때에 그야말로 기쁘고, 함께 나누려 하지 않을 때에는 어깨동무나 두레는 없이 쓸쓸하거나 썰렁하거나 고단합니다.

.. “젠장.” 에바는 수영용품을 챙겨 들고서 문을 쾅 닫고 나갔다. 에바는 문을 쾅 히거 닫는 걸 좋아했다. 그건 에바가 화났을 때 유일하게 하는 행동이었다. 그밖에 또 뭘 할 수 있을까? 소리라도 지를까 … 왜 아빠는 이따금 견딜 수 없을 만큼 불쾌하게 행동하는 것인지 에바는 이해할 수 없었다 … 비곗살에 파묻혀 에바는 가려졌다. 지방의 무게를 짊어지지 않고 가볍게 살아가는 에바, 사랑스런 모습이어야 할 에바, 진짜 에바, 참된 에바가 말이다 .. (26, 34, 147쪽)

미리암 프레슬러 님이 빚은 청소년문학 《씁쓸한 초콜릿》(낭기열라,2006)을 읽습니다. 《씁쓸한 초콜릿》은 초콜릿을 다루는 이야기책은 아닙니다. ‘에바’라는 아이가 나오는 이야기책이고, 에바라는 아이는 제법 통통한 몸집인 듯합니다. 어쩌면 살이 퍽 쪘다고 할 수 있습니다. 이 아이가 ‘먹기’를 좋아하거나 즐기는지는 알 수 없습니다. 다만, 하나는 알 수 있어요. 아 아이는 모든 짜증과 골과 힘겨움과 슬픔과 아픔과 괴로움을 ‘먹기’로 풉니다.

.. 베르톨트가 태어났을 때 에바는 벌써 다섯 살이었다. 동생이 태어나자 기뻐하던 아빠의 모습을, 흥분에 들뜬 아빠의 커다란 목소리를 에바는 지금도 기억하고 있었다. “세상에! 사내아이예요. 정말 사내아이라고요!” 아빠의 웃음은 전과 달랐다 … 베르톨트는 무척 빠른 속도로 먹었다. 사실 집어삼킨다고밖에 말할 수 없었다. 베르톨트는 접시에서 눈을 떼지 않고서 고집스럽게 꾸역꾸역 집어삼켰다. “에바야, 넌 왜 안 먹니?” 아빠가 물었다. 그제야 에바는 아직 자기가 케이크에 손도 대지 않았다는 것을 깨달았다. 에바는 아빠를 쳐다보지 않고 말했다. “아빠가 잔소리를 그렇게 하는데 어떻게 입맛이 나겠어요.” .. (86, 95쪽)

배고파서 먹는 사람이 있고, 아프고 슬퍼서 먹는 사람이 있습니다. 배고프지만 못 먹는 사람이 있고, 아프고 슬퍼서 못 먹는 사람이 있습니다.

배고픈 사람은 먹어야 합니다. 배부른 사람은 더 먹지 않아도 됩니다. 아픈 사람한테서는 아픔이 사라져야 합니다. 슬픈 사람한테서는 슬픔이 녹아서 없어져야 합니다. 그런데, 배고픈 사람이 자꾸 배고픕니다. 배부른 사람도 자꾸 배부릅니다. 아픈 사람은 자꾸 아프고, 슬픈 사람도 자꾸 슬픕니다.

삶과 사회는 왜 이렇게 외곬로 치달아야 할까요. 우리 삶자락에 왜 이렇게 사랑과 꿈이 찬찬히 스며들지 못할까요. 서로 아끼고 보살피는 따사로운 손길과 눈길이 왜 이렇게 퍼지지 못할까요.

.. 자유. 에바는 연어 한 점을 입 안에 넣었다. 자유. 모험이라든가 크고 넓은 세계처럼, 격정적이며 아름답게 들리는 단어였다 … 이번에는 음악에 젖어들기까지 많은 시간이 필요했다. 지난번보다 많은 시간과 미헬의 손길이. 하지만 이내 괜찮아졌다. 아주 좋아지기까지 했다. ‘난 할 수 있어. 늘 잘할 수 있어.’ … “넌 내 여자친구잖아. 난 네 남자친구고. 그런데 왜 날 두려워해?” 미헬이 머뭇거리며 말했다. 두려움? 그게 두려움이었을까 .. (116, 135, 164쪽)

청소년문학 《씁쓸한 초콜릿》에 나오는 ‘뚱뚱한(또는 통통한) 에바’는 저 스스로를 아끼거나 사랑하지 못합니다. 무엇보다 에바는 저 스스로를 제대로 바라보지 않습니다. 그저 저 스스로 깎아내리거나 미워합니다. 아들만 높이 여기는 아버지를 못마땅해 하면서 이런 생각을 드러내지 못합니다. 아들만 높이 여기다가 이 아들이 학교성적이 시원찮으니 아들을 함부로 깎아내리는 아버지를 그야말로 못마땅해 하지만 이런 마음조차 나타내지 못합니다.

뚱뚱하거나 통통한 몸을 가리려고 널널한 치마만 입는 에바는 제 마음에 드는 옷을 입은 적이 없습니다. 에바를 낳아 돌보는 어버이도 에바가 어떤 마음이거나 생각인가를 듣거나 읽으려고 하지 않습니다. 에바가 집에서 할 수 있는 일이란 ‘퍼먹기’ 하나에다가 ‘방문을 쾅 소리 나게 닫는 일’ 하나입니다.

가만히 보면, 이 땅에도 ‘수많은 에바’가 있습니다. ‘먹기’로 아픔과 슬픔을 달래는 아이가 있고, ‘굶기’로 아픔과 슬픔을 다독이는 아이가 있습니다. 도무지 어떻게 해야 할는지 몰라서 헤매거나 떠도는 아이가 있습니다. 그런데 우리 사회는 아이들이 왜 아프거나 어떻게 아픈가를 살피지 않아요. 그저 이 아이들한테 한마디만 합니다. ‘대학교에 가라’고. 아이들은 참으로 착해서 대학교에 갈 때까지 모두 꿋꿋하게 참습니다. 그런데, 막상 대학교에 가고 나서는 ‘회사에 들어가라’고 말하는 어른이요 사회입니다. 회사에 들어가고 나면 ‘짝짓기를 하라’고 말하는 어른이며 사회이고, 짝짓기를 하면 ‘아기를 낳으라’고 말하는 어른과 사회이며, 아기를 낳으면 ‘아파트를 장만하고 연금과 보험에 들며 자가용을 몰라’고 말하는 어른입니다. 아이들 목소리를 듣는 일이 없는 어른이요 사회입니다.

.. 에바는 거울을 바라보았다. 뚱뚱한 가슴과 뚱뚱한 배, 뚱뚱한 다리를 가진 뚱뚱한 소녀가 보였다. 하지만 정말로 그 소녀는 못생겨 보이지 않았다. 약간 눈에 띄긴 하지만, 그렇긴 하지만 못생기진 않았다. 에바는 뚱뚱했다. 하지만 세상에는 뚱뚱하면서도 아름다운 사람도 틀림없이 존재할 것이었다. 대체 아름답다는 건 무엇일까? 패션잡지 사진에 나오는 사람들처럼 생긴 여자들만이 아름다운 것일까 … 눈에 보이는 변화는 아무것도 없었다. 그런데도 에바는 갑자기, 자신이 원했던 에바가 되어 있었다. 에바는 웃었다. 웃음을 멈출 수 없었다 .. (203∼204쪽)

밥 한 그릇은 함께 먹을 적에 맛있습니다. 초콜릿 한 조각은 아무리 작아도 함께 나누어 먹을 적에 대단히 달콤합니다. 이야기는 함께 나눌 적에 아무리 ‘하찮은 것’을 놓고 이야기하더라도 즐거워서 웃음이 터져나옵니다. 노래는 대중노래를 부르든 민중노래를 부르든 찬양노래를 부르든, 우리 스스로 기쁘면서 사랑스러운 마음이 되어서 부르면 늘 기쁘면서 사랑스럽습니다.

《씁쓸한 초콜릿》에 나오는 ‘뚱보 에바’는 이제껏 제 삶을 제대로 바라보려 한 적이 없습니다. 남들이 바라보는 대로 ‘뚱뚱하면 밉지’라든지 ‘날씬해야 예쁘지’ 같은 말에 휘둘렸습니다. 바보스러운 아버지가 외치는 말에 아뭇소리를 못했습니다. 그러나, 이제 ‘뚱보 에바’는 ‘그냥 에바’로 살기로 다짐합니다. 아니, 뚱보도 날씬이도 아닌, 에바 그대로를 바라보기로 하면서, 스스로 무엇인가 달라진 줄 깨닫습니다.

에바는 무엇을 했을까요? 에바는 아무것도 하지 않으면서 모든 것을 했습니다. 에바는 억지로 살을 빼려고 하는 짓을 그만두면서, 스스로 스스럼없이 생각하고 꿈꾸는 ‘나다움’을 찾자고 생각합니다. 나를 나대로 헤아리면서 사랑하는 길을 바라보자고 생각합니다. 이제껏 제대로 웃은 적이 없던 에바는 제 모습을 제대로 바라본 첫날, 비로소 웃음을 마음껏 짓습니다. 스스로 웃음을 지은 에바는 처음으로 어머니한테 제 마음을 털어놓습니다. 다만, 에바가 짜증과 골과 아픔과 슬픔 때문에 ‘퍼먹기’를 했다는 말까지 하지는 않고, ‘이대로 많이 퍼먹는 삶’을 그대로 갈 수 없다고, 어머니한테 ‘밥’을 예전처럼 주지 말라고 말하면서, 에바도 스스로 제 밥을 짓는 삶으로 거듭나겠다고 말합니다. 에바네 어머니는 에바가 들려주는 말을 듣고는, 에바네 아버지한테 ‘앞으로 새로 지을 밥’이 입맛에 안 맞는다면 혼자 밖에 나가서 외롭게 밥을 사다 먹으라고 해야겠다고 말하면서 웃습니다.

함께 먹는 밥이 맛있습니다. 함께 꿈꾸는 삶이 아름답습니다. 함께 짓는 사랑이 달콤합니다. 4348.4.30.나무.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 청소년문학 비평)