-

-

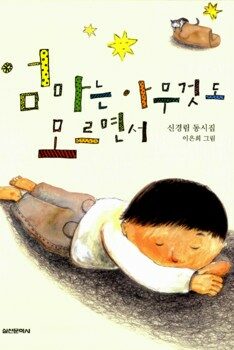

엄마는 아무것도 모르면서 - 신경림 동시집 ㅣ 담쟁이 동시집

신경림 지음, 이은희 그림 / 실천문학사 / 2012년 5월

평점 :

시를 사랑하는 시 54

철이 들 때에 비로소 어른

― 엄마는 아무것도 모르면서

신경림 글

이은희 그림

실천문학사 펴냄, 2012.5.18.

어머니는 모든 것을 압니다. 왜냐하면, 어머니도 얼마 앞서까지 나처럼 조그마한 아이였어요. 아버지는 아무것도 모릅니다. 왜냐하면, 아버지도 얼마 앞서까지 나처럼 자그마한 아이인 줄 까맣게 잊었거든요.

어른인 어머니와 아버지가 이녁도 얼마 앞서까지 아이로 지낸 줄 늘 떠올리면서 되새겨서 오늘 하루 씩씩하고 즐겁게 산다면 모든 것을 알아요. 철이 든 어른이지요. 이와 달리, 어른인 어머니와 아버지가 이녁도 얼마 앞서까지 아이로 무럭무럭 큰 줄 잊거나 잃으면 오늘 하루를 재미있거나 새롭게 맞이하지 못해요. 이때에는 아무것도 모를 뿐 아니라, 철도 안 들어요.

.. 아파트 공사장에서 일하는 아저씨 / 얼굴이 검다 / 어느 먼 나라에서 왔나 보다 .. (공사장 아저씨와)

철이 드는 사람이 어른입니다. 철이 안 든 사람은 어른이 아닙니다. 나이가 많기에 어른이 아니에요. 나이가 많은 그냥 ‘나이 많은 사람’입니다. 이와 마찬가지인데, 나이가 어리면 그냥 ‘나이 어린 사람’이에요. 나이가 어려도 철이 든 사람이 있고, 나이가 어리지만 똑똑하고 생각이 밝은 사람이 있어요.

우리는 서로 마주하면서 ‘나이’가 아닌 ‘마음’을 헤아리면서, 저마다 어느 만큼 ‘철’이 들어서 ‘셈’이 밝거나 또렷한가를 생각할 수 있어야 아름답습니다. 제 철과 셈을 모른다면 아름답지 않아요. 제 철과 셈을 놓친다면 사랑스럽지 못해요. 그러니, 철을 모르고 셈을 모르는 ‘몸만 어른 같아 보이는 사람’은 재미없고 아무것도 모릅니다.

.. 우리는 / 우리말로 공부를 하는데 // 어른들은 / 그것이 싫은가 봐 // 미국 말로 얘기하고 / 미국 말로 노래하라니 .. (어른들은 싫은가 봐)

신경림 님이 쓴 《엄마는 아무것도 모르면서》(실천문학사,2012)를 읽습니다. 신경림 님이 처음으로 내놓은 동시집이라고 합니다. 문득 생각합니다. 신경림 님이 처음부터 ‘어른시’ 아닌 ‘동시’를 썼다면 어떠했을까요?

어린이와 함께 읽을 시를 쓴 신경림 님은 이 책에서 한자를 하나도 안 씁니다. 아이들 앞에서 한자를 쓸 수 없을 테지요. 아이들한테 한자를 가르칠 뜻으로 시를 쓸 수 없을 테지요. 그러나, 신경림 님은 이녁 첫 시집을 ‘농무’도 아닌 ‘農舞’라는 한자를 써서 냈어요. 신경림 님은 우리네 ‘삶노래(민요)’를 구수하게 녹여서 시를 썼다고 하지만, 막상 신경림 님이 쓴 시는 ‘삶노래를 손수 지은 여느 사람’은 읽을 수 없었어요. 한글도 잘 모르는 시골지기는 한자로 쓴 시를 읽을 수 없으니까요.

.. 평양에 가선 평양 아이들을 만나고 / 몽골에 가선 몽골 아이들을 만나서 / 동무가 되어 달리고 싶다 .. (자전거를 타고)

어느 ‘민요’도 한자로 안 적습니다. 모든 ‘민요’는 오롯이 한국말입니다. 중국말도 중국 한자말도 일본 한자말도 아닌 ‘한국말’로 이루는 삶노래인 민요예요. 그러니까, ‘민요’라는 이름도 ‘민요를 부르는 사람’은 안 써요. 참말 ‘민요’란 무엇일까요? ‘사람(民) + 노래(謠)’를 학자들이 ‘민요’라는 낱말로 적는데, 왜 ‘사람노래’나 ‘삶노래’ 같은 낱말로는 학문을 안 했을까요? 다시 말하지만, 시골에서 흙을 만지면서 노래를 부른 여느 사람들은 그저 ‘노래’라고만 했어요. 이를 학자와 시인과 예술과와 작가는 ‘民謠’라고 하는 그럴듯하다고 하는 한자로 내세우면서 말했습니다.

.. 빌딩을 지나면 또 빌딩 / 아파트 옆에는 또 아파트 // 엄마, 섭섭해하지 마 / 내 눈에는 지금도 // 만두 가게 지마녀 / 잡화점 // 학교 앞에는 / 큰 은행나무 .. (학교 앞에는 큰 은행나무)

오늘날 아이들은 거의 다 도시에서 삽니다. 시골에서 사는 아이조차 ‘도시 문화’와 ‘도시 문명’을 누릴 뿐 아니라, 하루 빨리 도시로 가려고 합니다. 시골 이버이도 아이들을 하루 빨리 도시로 보낼 생각으로 ‘더 높은 학교’ 있는 도시바라기를 합니다. 이리하여, 신경림 님이 처음 선보인 동시집 《엄마는 아무것도 모르면서》에도 도시 아이들 이야기가 가득해요.

어쩔 수 없어요. 신경림 님도 도시 문화로 살고, 이 동시집을 읽을 아이도 거의 다 도시에 사니까요. 그러니까, 신경림 님이 시골을 두루 돌아다닐 무렵, 아직 시골에 아이들이 제법 많았을 지난날에, 신경림 님이 ‘어른시’ 아닌 ‘동시’를 썼다면, 참말로 ‘말을 살리는 노래’를 불렀으리라 생각합니다. 지식인이나 학자가 즐기는 민요가 아니라, 흙을 밟고 노래하는 사람들 이야기가 신경림 님 싯말로 새롭게 태어났으리라 생각합니다.

.. 꼬부랑 할머니가 / 두부 일곱 모 쑤어 이고 / 일곱 밤을 자고서 / 일곱 손주 만나러 // 한 고개 넘어섰다 / 두부 한 모 놓고 / 길 잃고 밤새 헤맬 / 아기 노루 먹으라고 .. (꼬부랑 할머니가)

아이들은 도시에도 살고 시골에도 삽니다. 아이들은 도시에서 살더라도 ‘삶’을 꿈꿉니다. 아이들은 시골에서 살면서 ‘꿈’을 짓고 싶습니다. 이 대목을 우리 어른들이 잘 짚고 헤아릴 수 있기를 바라요. 철이 들 때에 비로소 어른인 줄 알기를 바라요. 서로서로 즐겁게 철이 들면서 아름답게 노래를 부를 수 있기를 바라요.

봄은 어디에서나 봄이니, 이 봄볕을 함께 쬐요. 겨울은 어디에서나 겨울이니, 겨울바람을 함께 마셔요. 그리고, 우리가 사는 이곳 지구별도 별이고, 멀고 깊은 온별누리도 별이에요. 다 다른 별이 함께 있는 누리이고, 다 다른 사람이 함께 있는 지구별입니다. 이 별에서 서로 아끼고 보살피면서 따사로이 사랑하는 하루를 짓는 노래를 부를 수 있기를 빌어요. 4348.3.11.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 어린이문학 비평)