-

-

포토닷 Photo닷 2015.2 - Vol.15

포토닷(월간지) 편집부 엮음 / 포토닷(월간지) / 2015년 1월

평점 :

품절

찾아 읽는 사진책 202

남이 찍은 사진만 본다면

― 사진잡지 《포토닷》 15호

포토닷 펴냄, 2015.2.1.

사진잡지 《포토닷》 15호(2015.2.)를 읽습니다. 《포토닷》 15호를 보면 우리 사회가 사람들을 어떤 틀에 가두려고 하는 몸짓을 넌지시 나무라는 이야기를 살짝 들여다볼 수 있습니다. 이를테면, “여신의 두상에는 창의성을 말살하는 획일적인 미술교육에 대한 비판이 들어 있는 동시에 한국에서 부쩍 성장하기 시작한 성형산업으로 인해 맹목적으로 추종되고 학습되어지는 ‘이상적인 미’에 대한 고민도 함께 담겼다(이철승/27쪽).” 같은 이야기가 흐릅니다. 한국 사회에서 하는 미술교육을 보면 ‘베껴그리기’입니다. 내 그림을 그리도록 이끄는 미술학원을 찾아보기 아주 어렵습니다. 거의 모든 미술학원은 ‘입시학원’입니다.

논술학원도 거의 다 입시학원입니다. 노래나 춤을 가르친다는 학원도 거의 다 입시학원입니다. 피아노학원이나 태권도학원 같은 데는 어떠할까요? 이런 곳은 입시와 살짝 동떨어졌다고 할 만하지만, 입시에 시달리는 아이들이 억지스럽게 다녀야 하는 테두리에서는 엇비슷합니다. 마음껏 삶을 누리려고 하는 아이들이 기쁘게 다니는 학원은 참말 찾아보기 어려워요.

한국에서 ‘사진기 있는’ 사람이 많고 ‘사진작가로 뛰는’ 사람이 많지만, ‘나다움’을 보여주거나 드러내는 사람이 얼마나 될까 하는 대목에서는 고개를 저을 만합니다. 학교와 사회와 제도와 문화가 모두 틀에 박힌 곳에서 잔뜩 억눌리기 때문입니다.

“전시장을 찾은 관객 분들 역시 작품을 보고 그곳이 어린이대공원일 것이라는 생각은 못하시더라고요. 이처럼 늘 옆에 있고 일상적인 것이라 미처 관심을 주지 못하고 놓치는 것들이 있는데 저는 이런 것을 비현실적으로 보이는데 집중하려고 했어요(손준호/37쪽).” 같은 이야기를 곰곰이 돌아봅니다. 우리가 사진으로 찍을 만한 모습은 늘 우리 옆에 있습니다. 아주 먼 데에 ‘놀라운 사진감’이 있지 않아요. 저 먼 나라에 간다든지, 적어도 일본이나 중국쯤 날아가야 ‘재미난 사진감’이 있지 않습니다. 바로 우리 집에도 재미난 사진감이 있고, 내 이웃과 동무가 날마다 일구는 삶이 놀라운 사진감입니다.

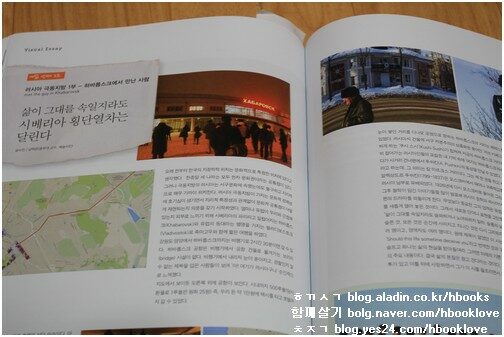

내 옆을 볼 수 있어야 내 삶을 봅니다. 내 삶을 볼 수 있어야 내 옆을 봅니다. 그러나, “우리는 풍경을 신념과 이데올로기로 나누어진 체제로 만들고 바라본다. 그래서 풍경은 문화적 구조물이다. 풍경은 아름다운 의미로만 전달되는 것이 아니라, 우리에게 누군가를 생각하게 하는 그런 명사이다. 만일 장군이 아니라 시인이 바라본다면 아무르는 ‘아빠’라는 의미로 전환될 수 있지 않겠는가(남택운/92쪽).” 같은 이야기처럼, 적잖은 사람들은 틀에 갇히고 굴레에 허우적거립니다. 아름다움을 스스로 일구지 못합니다. 남이 만든 틀을 바라보면서 그것이 아름다운 줄 잘못 알기 일쑤입니다. 이름난 사람이 어느 것을 바라보면서 아름답다고 외치면, 모두 줄달음치듯 그곳으로 가서 ‘이름난 사람이 손가락으로 가리킨 아름답다는 것’에 빠져듭니다.

책에도 베스트셀러가 있고, 사진에도 인기작가가 있습니다. 책에서도 사람들이 스스로 새로움을 찾지 못하며, 사진에서도 사람들이 스스로 새로움을 생각하지 못합니다.

“물꼬만 터주면 될성부를 사람을 만나면 충분히 대우해 주고 지원하려 한다. 돈을 깎지 않고 더 대접하면 그들도 흥이 나서 일하고 결과는 늘 풀러스 알파였다. 대기업의 이미지 광고를 촬영할 때에 나의 목표는 모델이나 촬영을 도와주는 사람들을 어떻게 하면 행복하게 해 주느냐는 것이다(준초이/104쪽).” 같은 이야기를 찬찬히 생각합니다. 우리들 누구나 ‘될성부른’ 사람입니다. ‘될성부르지’ 않은 사람은 없습니다. 우리들 누구나 아름다운 싹이 마음속에 있습니다. 아름다운 싹을 스스로 틔우지 않았을 뿐입니다.

학교교육을 바라보셔요. 다 다른 아이들이 다 다른 꿈을 찾도록 도와주지 않아요. 학교교육에서는 다 다른 아이들이 ‘다 같은 시험점수’를 받도록 내몹니다. 다 다른 아이들은 다 다른 꿈을 키우고 싶으나, ‘다 같은 교과서’만 들여다보도록 내몰아요. 다 다른 아이들은 그예 ‘다 같은 지식’을 머릿속에 집어넣어야 하고, 다 다른 아이들은 그만 줄서기를 해야 합니다. 스스로 무엇을 잘 할 만한지 모르는 채, 남들이 시키는 대로 휩쓸려요.

이리하여, “대형전시는 객관적으로 작품을 선보인다기보다는 적극적으로 작품에 개입하는 경향을 보인다. 좀더 정확하게는 관객에게 작품감상의 방식과 작품에서 받는 인상과 감정까지도 ‘가이드라인’을 정해 두고 통제하는 모양새다. 그렇기에 어떤 대형 사진전에 가더라도 전시장 벽면에서 ‘감동’, ‘순간의 거장’, ‘이 시대 최고의 사진작가’와 같은 글자를 마주할 수 있다. 작가에 대한 신격화는 관객에게 작가나 작품에 대한 비평적, 주관적 감상을 거부하고 일관된 작품 감상법을 주입시킨다(이기원/117쪽).” 같은 이야기가 불거집니다. 왜 사람들은 ‘대형전시’를 보러 가야 할까요? 왜 사람들은 스스로 삶을 가꾸는 사진잔치를 보러 가지 못할까요? 왜 사람들은 베스트셀러나 스테디셀러 한 권조차 읽기 벅찰 만큼 바쁘게 살아야 할까요? 왜 사람들은 스스로 삶을 짓도록 돕는 수많은 책을 골고루 읽고 누리면서 느긋하고 아름답게 살기 어려울까요?

이제는 허물을 벗어야 합니다. 이제는 남이 시키는 일은 그만해야 합니다. 이제는 나비처럼 훨훨 날아야 합니다. 이제는 내가 바라는 꿈을 키워야 합니다.

“온누리를 티없이 바라보려고 하는 어린이가 사진기를 손에 쥐면, 이 아이는 사진으로 거짓말을 하지 않습니다. 어린이는 사진기로 삶을 지어서 놉니다. 어린이는 스스로 노래를 지어 부르면서 사진을 찍습니다. 온누리를 휘어잡아 독재정권 문어발을 더 뻗으려는 어른이 사진기를 손에 쥐면, 이 어른은 사진으로 거짓말을 합니다. 전쟁에 미친 어른은 전쟁을 부르짖고 싶어서 사진기를 내세웁니다 … 왜 사진을 찍는 사람이 거짓말을 할까요? 사진을 읽는 사람도 왜 거짓말을 고분고분 받아들일까요(최종규/129∼131쪽)?” 같은 이야기마따나, 우리는 누구나 삶을 즐기려고 이 땅에 태어납니다. 거짓말을 하는 사람은 스스로 재미없습니다. 남을 속이려고 사진을 찍는 사람은 스스로 아슬아슬하며 조마조마합니다. 참말을 하는 사람은 스스로 참되게 섭니다. 이웃과 어깨동무를 하려는 사랑으로 사진을 찍는 사람은 스스로 기뻐서 노래와 웃음이 저절로 터져나옵니다.

내 사진을 찍으면 됩니다. 내 눈길로 사진을 읽으면 됩니다. 내 삶을 가꾸면 됩니다. 내 하루를 손수 지으면 됩니다.

남이 찍은 사진은 굳이 안 보아도 됩니다. ‘남’이 아닌 ‘이웃’과 ‘동무’가 찍은 사진을 보셔요. 그리고, 나 스스로 내 눈길로 사진을 찍어요. 내가 내 눈길로 찍은 사진을 이웃과 동무한테 보여주셔요. 그러면 됩니다. 사진문화와 사진예술은 먼 별나라 이야기가 아닙니다. 내 이야기가 사진문화요, 내 삶이 사진예술입니다. 4348.2.16.달.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 사진책 읽는 즐거움)