-

-

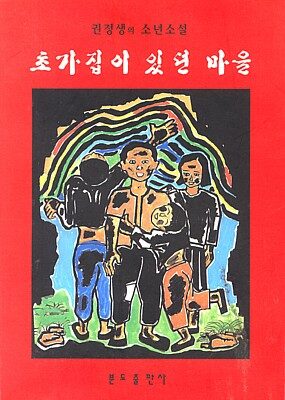

초가집이 있던 마을 - 신정판

권정생 지음, 홍성담 그림 / 분도출판사 / 2007년 9월

평점 :

어린이책 읽는 삶 79

흙을 닮은 아이들은 어디에

― 초가집이 있던 마을

권정생 글

분도출판사 펴냄, 1985.7.1.

흙을 가꾸어 살던 사람은 흙으로 집을 지었습니다. 흙을 가꾸면서 흙으로 집을 지은 사람은 흙에서 나는 풀을 거두어 옷을 지었습니다. 흙을 가꾸면서 집과 옷을 지은 사람은 밥도 흙에서 지었습니다.

한국뿐 아니라 지구별 어디에서나 사람이라면 누구나 흙을 보금자리로 삼고, 흙을 밥과 옷으로 삼으며, 흙을 벗과 이웃으로 삼았습니다. 그런데, 어느새 흙은 보금자리도 아니요, 밥도 옷도 아닙니다. 한국뿐 아니라 지구별 어디를 가든 흙은 아무것이 아닙니다. 흙으로 짓는 집이 아닌 시멘트로 짓는 집이 되고, 흙으로 얻는 밥과 옷이 아닌, 석유로 만드는 밥과 옷이 됩니다.

게다가 한국 곳곳에 군부대가 또아리를 틉니다. 군부대 언저리는 지뢰밭이 되고, 남녘과 북녘을 가르는 자리에 길디길게 쇠가시그물이 뿌리내립니다. 젊은이는 총을 쏘고 칼을 부리며 주먹을 휘두릅니다.

.. “팔을 내리거라.” 가까이 온 선생님이 부드럽게 말했다. 둘은 팔을 내렸다. 유종은 콧등이 찡해졌다. “앞으로는 싸움 같은 것 하면 못 쓴다.” “예.” “둘이서 손 붙잡아라.” 둘은 잠자코 문식은 오른 유종은 왼손을 꼭 잡았다. “배고프니까 어서 집에 돌아가거라.” 유종은 코를 훌쩍 들이키곤 고개를 꾸벅하며 절을 했다. 문식이도 꾸벅했다. 유종은 먼저 4학년 교실로 달려갔다. “싱야, 인제 집에 간데이.” 유준이 얼른 가까이 다가갔다. “놀지 말고 쌔기 가야 된대이.” “응.” “중들 거랑물에 수제비 뜨만 안 된대이.” “응.” “씨름하고 놀지 마래이.” “응.” “보리깜비기 따먹지 마래이.” “응.” “군딩이 똑바로 쫄곧게 뛰어가아래이.” “응.” “펏떡 가아라.” 유종은 가까스로 풀려나자 측백나무 울타리 옆으로 빠져나가 운동장으로 뛰어갔다. “종아야, 같이 가자.” 뒤에서 문식이 책보를 허리에 동여매며 따라가고 있었다 .. (19∼20쪽)

요즈음은 코를 훌쩍이는 아이를 못 만납니다. 코를 훌쩍이면서 볼이 빨갛게 얼어붙도록 바깥에서 뛰노는 아이를 못 만납니다. 여름에 땀으로 범벅이 되면서 햇볕에 얼굴과 살갗이 흙빛처럼 까무잡잡하게 타는 아이를 못 만납니다. 실컷 뛰놀면서 땀냄새가 시큼한 아이를 못 만납니다.

그리고, 코를 훌쩍이는 어른도, 겨울에 볼이 빨갛게 얼어붙거나 여름에 땀냄새가 시큼하도록 흙내음을 온몸으로 맞아들이는 어른도 좀처럼 못 만납니다. 도시에서 일하는 사람은 기름 냄새와 기계 냄새가 몸에 뱁니다. 아직 시골에 남아서 흙을 만지는 사람은 일이 고되어 으레 술잔을 들이켜니, 흙내음이나 땀내음보다는 술내음이 짙고, 담배내음에 접니다.

더군다나 무와 배추와 시금치를 비롯한 몇 가지 남새가 아니고는 딱히 건사하지 않는 흐름입니다. 온갖 들풀을 들나물이나 들밥으로 삼지 않는 흐름입니다. 도시에서는 아예 엄두를 낼 수 없고, 시골에서는 몇 가지 남새가 아니면 뽑아서 없애거나 약을 쳐서 죽여야 하는 몹쓸 것으로 삼습니다.

어른들 스스로 흙내음을 잃으면서 풀내음을 잃습니다. 어른들이 흙을 만지면서 남새를 거두더라도 흙을 가꾸는 삶이 아니라, 흙에서 ‘농산물’을 더 많이 뽑아내려는 몸짓이니, 손에 흙이 묻었어도 흙내와는 동떨어지고 풀내하고도 동떨어집니다. 논둑과 밭둑은 농약밭이요. 빈터나 풀밭도 농약구덩이입니다. 그나마 시골에 몇몇 아이들이 남았다 하더라도, 이 아이들은 풀밭에서 뒹굴지 못합니다. 풀밭에서 뒹굴지 못할 뿐 아니라, 풀밭에 앉을 수 없고, 느긋하게 앉아서 쉴 풀밭조차 거의 자취를 감춥니다.

.. “선생님, 용서해 주이소. 송아지 제발 살리 주이소.” “건방진 자식! 송아지 안 버리면 총살이야!” 헌병은 총구멍을 유준네 아버지 가슴 앞에 들이댄다. 아직도 새파란 청년이다. 전쟁마당에선 어른 아이도 없다. 사느냐 죽느냐 오직 하나만을 택할 뿐이다. 유준네 아버지는 송아지 고삐를 놓았다. 헌병이 송아지의 엉덩이를 걷어찼다. “음매애애…….” 송아지는 울면서 어둠 속 언덕 밑으로 굴러 내려갔다 .. (64∼65쪽)

흙을 먹는 삶이 아니라, 농약과 비료를 먹는 삶입니다. 흙에서 얻는 곡식과 열매가 아니라, 비료와 농약으로 뒤섞인 흙에서 억지로 끄집어내는 ‘농산물’입니다. 시골지기부터 스스로 손과 몸에서 흙내와 풀내를 잃으니, 시골아이도 흙내와 풀내하고 동떨어집니다. 도시에서 나고 자라는 어른은 두말할 것 없이 흙내와 풀내를 모릅니다. 도시에서 아무리 유기농이나 친환경을 먹는다 하더라도 흙내나 풀내를 알지 못합니다. 도시에서는 ‘몸에 좋은 것’을 찾기는 하지만, 몸을 살리는 흙을 찾지 못하고 알지 못하며 생각하지 못합니다. 몸에 좋은 밥이 나오려면, 흙이 좋아야 하고, 흙이 좋으려면 풀이 좋아야 하며, 풀이 좋으려면 숲이 좋아야 하고, 숲이 좋으려면, 사람이 사랑과 꿈으로 좋은 숨결이어야 하는 줄 헤아리지 못합니다.

흙을 닮는 아이가 자랄 수 없는 요즈음 얼거리입니다. 사회와 경제와 문화와 교육 모두 흙을 등집니다. 마을과 학교에서도 흙을 안 가르치고, 교과서는 흙을 아예 못 가르칩니다. 직업훈련이나 입시교육에서도 흙은 아예 모르쇠입니다. 대학교를 마쳤건 대학원을 다녔건 나라밖에서 배우고 돌아왔건, 흙을 슬기롭게 다루거나 건사하는 아름다운 넋인 사람을 만나기 몹시 어렵습니다. 시골에서 살겠노라 도시를 떠나더라도, 흙을 손수 아끼고 배우고 돌보고 사랑하려는 넋이 되기는 쉽지 않습니다.

흙을 모르는 어른이 아이를 낳으면, 아이는 무엇을 보고 배울까요. 흙을 알려고 하지 않는 어른이 아이를 낳아 학교에 보내면, 아이는 무엇을 보고 배울까요. 흙을 살피지 않고 찾지 않으며 생각하지 않는 어른이 아이를 낳아 학원에 넣거나 책을 사다 읽히면, 아이는 무엇을 보고 배울까요.

.. 단 위의 교장 선생님도 하던 말을 중간에서 그만두고 잠시 기다리다가 내려왔다. “얘야, 왜 우니? 왜 우니?” 우화자 선생님은 눈물이 뒤범벅이 된 학분이 얼굴을 손수건으로 닦아 주면서 달래지만 학분이 울음소리는 더 커지기만 한다. “선생님요, 학분이네 아부지랑 어매캉 폭탄 맞아 죽었삐렀니더.” 5학년 줄에서 구경하던 같은 원호동에 살고 있는 순용이가 무뚝뚝하게 가르쳐 줬다. “어머나!” 우화자 선생님의 낯빛이 하얗게 질린다. “방안에서 자다가 폭탄이 떨어져 납따그래졌뿌랬니더.” 종찬이가 말해 놓고 찔끔했다. “납따그래졌뿌랬니더”가 아무래도 좋은 표현이 아니라는 것을 알아차렸기 때문이다 .. (125쪽)

권정생 님이 쓴 《초가집이 있언 마을》(분도출판사,1985)을 읽습니다. ‘초가집’이란 ‘풀집’을 가리키는 말입니다. 예부터 시골지기는 누구나 ‘풀집’이나 ‘흙집’에서 살았습니다. 풀과 흙과 나무로 집을 지었으니, 풀집이요 흙집이며 나무집입니다. 다만, 지난날 시골사람은 굳이 풀집이니 흙집이니 나무집이니 하고 말하지 않았습니다. 예부터 모든 집은 그저 ‘집’입니다. 사회와 문화와 경제와 정치가 달라졌다고 하는 오늘날이 되어서야 ‘시멘트집’ 때문에 따로 ‘풀집’이니 ‘흙집’이니 하고 가르는데, 그나마 이렇게 집살이를 가르는 이들은 지식인이다 보니, 여느 시골자락에서 수수하게 살던 사람이 나누던 낱말을 안 쓰고, 한자를 빌어 ‘초가’이니 ‘초가집’이니 하고 읊습니다.

.. “내사 소련 탱크도 싫제만 미국 비행기도 싫다. 우리 학교 다 때리부신 거는 미국 비행기다. 너그는 미국 비행기가 우리 땅 다 때려뿌샤도 너그만 살아나마 된다꼬 했제? 응, 그랬제?!” .. (133쪽)

흙에서 자라는 풀이 열매를 맺어 밥을 얻습니다. 벼알도 보리알도 수수알도 모두 풀알입니다. 풀알은 흙에 뿌리를 내려서 자랍니다. 그러니까, 우리는 누구나 흙을 먹는 삶입니다. 소고기를 먹든 돼지고기를 먹든,이 아이들도 흙에서 자란 풀을 먹으니,풀밥이든 고기밥이든 모든 밥은 흙밥인 셈입니다.

흙에 뿌리를 내리면서 자란 풀을 베어 지붕에 얹습니다. 흙에 뿌리를 박으면서 오래오래 살던 나무를 베어 기둥으로 삼습니다. 흙이 있어야 집을 짓습니다. 바닥과 벽을 흙으로 대기에 흙집이 아니라, 모든 풀과 나무가 흙에서 자라니, 지구별 어디에서나 집을 짓는다고 하면 흙집이었습니다.

흙에서 자란 풀에서 실을 얻습니다. 흙에서 자란 풀에서 솜을 얻습니다. 우리가 입는 모든 옷은 흙에서 왔습니다. 그래서, 낡고 닳아 더는 못 입는 옷은 두엄더미에 놓아 다시 흙으로 돌아가도록 했습니다.

사람들 스스로 흙을 먹으면서 흙을 낳고, 사람들 누구나 흙을 누리면서 흙을 가꿉니다. 사람들 모두 흙을 아끼면서 흙을 사랑합니다.

.. “인기야, 아부지 이바구 잘 듣거래이.” “예, 들음시더.” 다섯 살짜리 인기는 아버지를 닮아 무척 똑똑한 아이였다. “니는 내중에 커서 뭐 될래?” “아부지 되니더.” “아부지 되는 거 말고는?” “국군!” “그건 안 돼.” “그라마 인민군!” “그것도 안 돼.” “그라마…… 그라마 대통령!” “그것도 안 돼.” “…….” 인기는 시무룩하게 할 말이 없어졌다. “인기는 사람을 쥑이는 나쁜 놈이 되어서는 안 된다.” “…….” “인기를 쥑이려는 사람을 마주 서서 싸워도 안 된다.” “그라마 달라빼락꼬?” “아니다. 용감히 서서 죽어 주는 거다.” “무섭다아.” “당당하게 죽어 주는 사람이 가장 용감한 사람이다.” .. (235∼237쪽)

권정생 님은 조곤조곤 이야기합니다. 여느 시골자락에서 아이들이 서로 어떻게 어울리면서 자랐는지 조곤조곤 이야기합니다. 흙을 닮은 아이들이 어떻게 태어나 어떻게 자라면서 이웃과 동무를 어떻게 사귀는지 조곤조곤 이야기합니다. 사랑이란 무엇이고 꿈이란 무엇이며 삶이란 무엇인지 조곤조곤 이야기합니다.

누가 옳고 누가 그르다고 하는 금긋기는 부질없습니다. 네가 잘못했느니 내가 잘했느니 하고 따지는 일은 덧없습니다. 네가 잘못했으면 너는 언제까지나 주눅이 든 채 고개를 숙여야 하지 않습니다. 네가 잘못했으면 내가 너를 타이르고 따스히 안을 노릇입니다. 생각해 보셔요. 내가 잘못할 적에 너는 어떻게 하는가요? 너는 나를 타이르면서 따스히 안을 테지요.

미움은 미움을 낳을 뿐이기에, 잘못한 한쪽을 미워하면 안 됩니다. 사랑은 사랑을 낳기에, 잘잘못을 가리지 말고 서로 즐거이 어깨동무할 길을 생각해야지요.

.. 하느님, 네 부모를 공경하란 말씀은 집안에서만 공경하란 말씀입니까? 아니면 시장에서나 전장(싸움터)에서나 부모라면 어디서나 공경하란 말씀입니까? 살인하지 말라 하셨지만, 전쟁터에서는 사람을 죽여도 무방한 것인지요 .. (299쪽)

《초가집이 있던 마을》에 나오는 금동이네 어머니는 학교 문턱에도 못 간 분이지만 이웃을 헤아릴 줄 알고, 이녁 스스로를 돌아볼 줄 알아요. 거지처럼 집도 없이 떠돌며 밥을 얻어먹는 솔송이네를 보며 “우리도 피난 가서 똑같이 있지 않았느냐”며 “조금이라도 도울 생각을 하라”고 아이한테 가르칩니다. 아이도 어머니와 마찬가지로 여태 제가 잘못 생각한 줄 깨닫고 바로 마음을 고쳐먹어요.

없으면 없는 대로, 있으면 있는 대로 콩 한쪽을 나누는 우리네 첫마음이거든요. 대통령이 첫마음을 잃었다고도 말하지만, 가만히 헤아려 보면 누구보다 바로 우리부터 ‘사람으로 태어나서 살아가는 첫마음’을 잃거나 놓치지 싶어요. 끔찍한 식민지살이를 거치고 전쟁을 거치고 군사독재를 거치면서 우리 마음부터 차갑거나 딱딱하게 굳어 버렸지 싶어요.

아직도 이 땅 곳곳에 많이 남은 전쟁 자국과 군사독재 생채기입니다. 아직도 풀릴 길 까마득한 이라크 파병 같은 군부대 골칫거리입니다. 전쟁은 이 땅에서 일어난 쓸쓸하고 슬픈 자국으로도 넉넉해요. 이라크이든 팔레스타인이든 또 어느 나라에서든 전쟁이란 발을 붙이지 못해야 해요. 《초가집이 있던 마을》에 나오는 수수한 시골자락 여느 사람들 마음 그대로 살아갈 수 있을 때에 사랑스럽고 따스해요. 미움도 모르고 괴로움도 모르며 서로 어깨동무를 하는 사이가 되어, 함께 웃고 울 수 있는 삶으로 하루를 지을 ㅈ거에 아름답고 기뻐요.

.. 금동이는 꺼림했다. 하필이면 종갑이네 빈집에 거지가 와서 살다니, 자꾸만 못마땅했다. “어매, 걸버생이가 종갑이네 집 다 때려부스마 어야노?” “뭐락카노? 걸버생이가 어딨노. 그런 말 하마 못씬다. 사람은 살다 보마 오만가지 풍파 다 겪는 거다. 밥 얻어먹는다고 다 걸버생이가 아니다. 종갑이네 집은 비어 두는 것보다 사람이 살면 집간수 더 잘된다.” 달래골댁은 금동이를 나무랐다. “그라마, 모두 걸버생이락꼬 찌지고 뽁든걸.” “다들 몰라서 그렇제. 너그도 지난해 피난가서 바가지 들고 밥 얻으러 간 것 잊았뿌렸나?” “…….” 금동이는 뜨끔했다. 과연 솔송이네도 난리통에 어려운 일을 당했을지도 모른다 .. (187∼188쪽)

대포 한 자루를 만들지 말고 쟁기 한 자루를 지을 수 있기를 빕니다. 탱크나 전투기 한 대를 만들지 말고 연필 한 자루와 종이 한 장을 지을 수 있기를 빕니다. 참말 이 나라를 지키려 한다면 전쟁무기가 아닌 평화롭고 사랑스러운 숲을 가꿀 수 있기를 빕니다.

전쟁무기는 전쟁을 부르는 수렁입니다. 쟁기와 낫과 호미는 삶을 부르는 연장입니다. 졸업장과 자격증은 자꾸 계급과 차별을 부르고 맙니다. 웃음과 춤을 부를 수 있는 노래를 찾아야 합니다. 사랑과 꿈을 부를 수 있는 이야기를 찾아야 합니다. 서로 아끼고 도우면서 별빛과 햇빛을 가득 누리는 삶을 찾아야 합니다.

우리 모두 흙을 닮아요. 우리 모두 하늘을 닮아요. 우리 모두 꽃을 닮아요. 우리 모두 나무를 닮아요. 우리 모두 숲을 닮아요. 우리 모두 사랑이 되어 고운 사람으로 거듭나요. 4348.1.8.나무.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2015 - 어린이문학 비평)