-

-

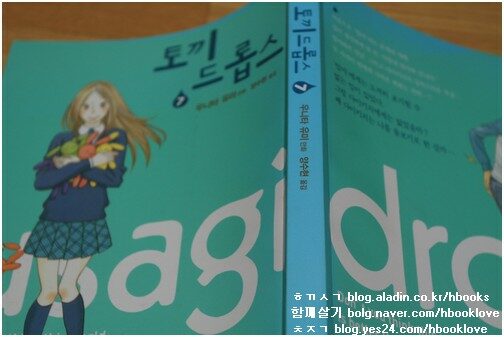

토끼 드롭스 7

우니타 유미 지음, 양수현 옮김 / 애니북스 / 2011년 12월

평점 :

품절

만화책 즐겨읽기 432

눈송이 같은 마음

― 토끼 드롭스 7

우니타 유미 글·그림

양수현 옮김

애니북스 펴냄, 2011.12.16.

밤새 내린 눈이 아침에 녹지 않으면 아이들은 얼굴에 웃음꽃이 활짝 핍니다. 손이 시리거나 몸이 어는 줄 잊으면서 눈밭에서 뒹굽니다. 이와 달리 오늘날 어른들은 밤새 내린 눈이 아침에 안 녹으면 얼굴에 근심이 가득합니다. 눈밭에서 뒹굴며 놀겠노라 생각하는 어른은 거의 찾아볼 길이 없습니다. 눈길이 미끄럽다는 생각에 사로잡히고, 찻길에 쌓인 눈을 얼른 치워야 한다고 여깁니다. 집에 아이가 있는 어른이라면 적어도 아이를 헤아려서 햇볕에 눈이 녹을 때까지 그대로 둘 만하지만, 이렇게 할 수 있는 집도 드뭅니다. 왜냐하면, ‘우리 집 마당’이 있어야 눈을 그대로 둘 텐데, 아파트에서 살거나 다세대주택에서 살면 ‘우리 집 눈’은 한 줌조차 없기 때문입니다.

- “있잖아, 린.” “응?” “들어줬음 하는 얘기가 있는데.” (19쪽)

- “나, 이제 밥 먹기 전에 목욕부터 할까?” “냄새 안 난다니까. 그리고 밥 늦게 먹으면 살쪄서 안 돼.” (24쪽)

어느 모로 본다면, 오늘날 어른은 놀고 싶지 않아서 아파트에서 산다고 할 수 있습니다. 왜냐하면, 아파트라는 곳은 어른도 아이도 놀 수 없는 곳이기 때문입니다. 마음껏 뛰거나 구를 수 있는 아파트는 없습니다. 물놀이를 하거나 자전거를 탈 수 있는 아파트는 없습니다. 나무를 심거나 밭을 일굴 수 있는 아파트는 없습니다. 아이한테 물려주면서 고향으로 삼을 만한 아파트는 없습니다.

도시에 가득하고 시골에도 꽤 있는 아파트라는 곳은 “사는 곳”이기는 하지만 “집”은 아닙니다. 아파트에서는 피리를 마음대로 불지 못하고 피아노도 마음대로 치지 못하며 기타라든지 가야금이라든지 어떠한 악기도 마음대로 켜거나 뜯지 못합니다. 소리를 내어 노래를 부를 수 없고, 목청껏 소리를 지를 수 없습니다. 아이도 콩콩거리면서 뛸 수 없지만, 어른도 아이와 함께 쿵쿵거리면서 뛸 수 없습니다.

아파트에서 담배라도 마음대로 태울 수 있을까요? 아파트에서 종이비행기라도 시원스레 날릴 수 있을까요? 아파트에 있는 손바닥만 한 놀이터에서 연을 날릴 수 있을까요? 도시에서는 전깃줄에 걸릴 뿐 아니라 이웃집 창문에 걸릴 테니 연을 날릴 너른 마당조차 없습니다.

다시 말하자면, 도시에서나 시골에서나 아파트를 “사는 곳”으로 삼는 어른은 어른부터 스스로 놀 마음이 없는 셈이지 싶습니다. 어른부터 스스로 놀 마음과 일할 마음이 있다면, 아파트가 아닌 “놀면서 삶을 지을 수 있는 곳”에 보금자리를 마련하리라 느낍니다.

- ‘내가 할아버지가 되면 이럴까. 린이 옆에 있어 주려나. 아니, 그건 안 되지. 녀석은 머리도 좋으니, 좋아하는 일을 하며 살았으면 하는데. 하지만 착한 녀석이니, 끝까지 나를 돌보겠다고 한다면, 왠지 난. 무엇 때문에 녀석을 돌보기로 한 건지 모르겠다. 나 같은 홀아비가 보호자라니.’ (63∼65쪽)

- ‘방금 그 말, 나중에 다이키치가 꼼짝할 수 없게 되면, 누군가 다른 사람이 돌봐 준다는 얘기인가?’ (75쪽)

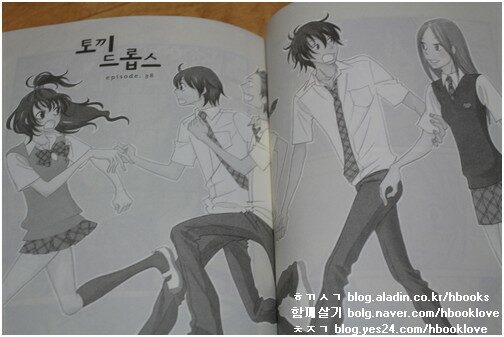

우니타 유미 님이 빚은 만화책 《토끼 드롭스》(애니북스,2014) 일곱째 권을 읽으면, 이 만화를 이루는 굵은 뼈대 가운데 하나가 살며시 드러납니다. ‘린’이 느끼는 ‘어머니’와 ‘어버이’가 어떠한 숨결인지 찬찬히 드러납니다. 낳은 사람과 기르는 사람을 곰곰이 돌아보는 마음이 곱다시 드러납니다. 늘 얼굴을 마주하면서 함께 지내는 사람과 늘 마음으로 새기면서 그리는 사람을 헤아리는 사랑이 맑게 드러납니다.

- “코우키가 설사 엇나간 짓을 한다 하더라도 그 애를 사랑하는 마음은 절대 변하지 않아. 언제까지고.” (90쪽)

- ‘내 엄마에게 나는 뭐지?’ (96쪽)

아이들이 하얀 눈송이를 반기는 까닭은 아이들 스스로 하얀 눈송이와 같기 때문이 아닐까 하고 생각합니다. 아이들이 손발이 꽁꽁 얼어도 눈놀이를 그치지 않는 까닭은 아이들 몸과 눈송이 결이 서로 같기 때문이 아닌가 하고 생각합니다.

우리 몸을 이루는 결이든, 눈송이를 이루는 결이든, 밑바탕은 같습니다. 하나는 사람 몸뚱이가 되고, 하나는 눈송이가 됩니다. 하나에는 우리 넋이 깃들고, 하나에는 따스한 바람이 깃듭니다.

지구별을 덮은 물이 하늘로 올라가서 구름이 되고, 다시 눈으로 바뀌어 이 땅을 덮습니다. 지구별을 감싸는 바람이 하늘을 흐르다가 눈을 만나 땅에서 아이들 곁으로 찾아갑니다. 오늘 아침에 마당에 쌓인 눈을 밟을 수 있다면, 내 곁에 맑게 흐르는 냇물이 있기 때문이요, 내가 오늘 이곳에 서서 하늘을 올려다보기 때문입니다.

- “다이키치 집은 린의 집이잖아? 뭔 소리 하는 거야?” (107쪽)

- “어떤 이유가 있었다 한들 그 사람은 널 버린 거니까. 그것만으로도 몹시 맘에 안 들어. ‘알고 보면 좋은 사람’이었다 해도 그래. 만약 네 엄마가 널 키웠다면 내가 널 만날 일은 없었을지도 모르지만.” “다이키치.” “응?” “나 엄마랑 만나고 나서도 계속 다이키치 아이여도 될까?” “당연하지. 언제까지나 우리 집 애야.” (163∼164쪽)

- ‘‘엄마’에게는 도저히 포기할 수 없는 일이 있었다. 그럼 다이키치에게는 없었을까? 왜 다이키치는 나를 돌보기로 한 걸까. 왜 다이키치였을까.’ (210∼211쪽)

눈송이 같은 마음을 그립니다. 내 마음이 눈송이가 되도록 다스립니다. 눈송이 같은 숨결을 그립니다. 내 마음이 포근한 숨결로 흐르도록 추스릅니다.

사랑하는 사람 사이에는 허물이 없습니다. 사랑하는 사람 사이에는 꿈이 있습니다. 사랑하는 사람 사이에는 거짓이 없습니다. 사랑하는 사람 사이에는 웃음이 있습니다.

길을 걷는 사람은 얼마나 웃거나 노래할까요. 서울 시내에서 걷는 사람은, 청와대에 있는 사람은, 신문사나 방송사에 있는 사람은, 저마다 어떤 낯빛이 되어 하루를 열까요. 우리 삶은 법에 맞추어 지켜야 할까요, 아니면 우리 삶에 맞추어 법이 달라져야 할까요. 우리 사랑을 법에 맞추어 북돋아야 할까요, 아니면 우리 사랑에 맞추어 법이 거듭나야 할까요. 우리 이야기를 다루는 신문이나 방송이 되어야 할까요, 아니면 신문이나 방송에 실리는 정치나 경제나 사건이나 사고 이야기에 휘둘리는 우리가 되어야 할까요.

‘낳은 어머니’를 모르는 채 ‘낳은 어머니’뿐 아니라 ‘낳은 아버지’까지 만나지 못하면서 ‘기르는 아저씨’하고 어릴 적부터 ‘이야기’를 쌓아올린 《토끼 드롭스》에 나오는 아이는 어느새 씩씩하고 의젓한 아가씨로 자랍니다. 이 아이는 앞으로 어떠한 삶을 꿈으로 지으면서 사랑을 속삭이고 싶을까요. 이 아이는 이제부터 어떤 삶을 스스로 일구면서 꿈을 노래하고 사랑으로 웃는 하루를 누리려 할까요. 따스한 마음인 사람은 하늘에서 내리는 눈송이를 두 손에 얹으면서 따스하다고 느낍니다. 4347.12.22.달.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 시골에서 만화읽기)