편지순이와 함께 살면서

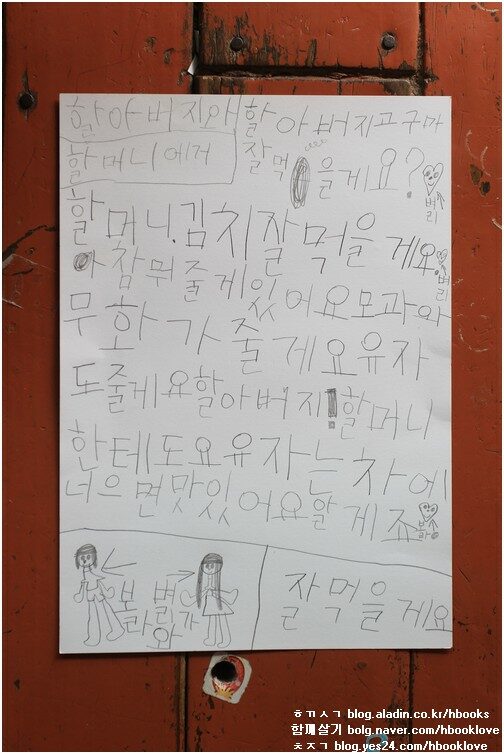

일곱 살 편지순이가 큼지막한 그림종이에 편지를 석석 잘 쓰고 그리는 모습을 물끄러미 지켜본다. 참으로 야무지다. 이 야무진 빛과 숨결은 어디에서 태어났고, 앞으로 어떻게 자라면서 아름다운 이야기를 즐겁게 이을 수 있을까 하고 헤아린다.

나는 이 아이 편지에서 맞춤법이나 띄어쓰기를 바로잡아 주지 않는다. 왜냐하면, 머잖아 곧 스스로 알아차릴 수 있기 때문이다. 하나씩 짚으며 알려줄 수도 있으나, 아이는 스스로 다 알아차리기 마련이다. 나중에 다른 자리에서 다른 글놀이를 함께 하면서 찬찬히 알려줄 수도 있다.

편지쓰기에서 가장 깊이 살필 대목은 언제나 ‘마음’이다. 마음을 쓰는가 안 쓰는가를 살핀다. 마음을 쓸 때에 비로소 편지가 빛난다. 마음을 안 쓸 때에 편지는 안 빛난다. 밥 한 그릇에도 마음을 담을 적과 안 담을 적이 사뭇 다르다. 반찬 가짓수가 스무 가지가 되더라도 마음이 하나도 안 담겼다면 맛도 없지만 속이 더부룩하다. 반찬은 한두 가지라 하더라도 마음을 살뜰히 담았으면 맛도 있고 즐겁다.

나는 편지순이를 먹이고 입히고 재운다. 편지순이는 어버이를 일깨우고 가르치고 따사로이 이끈다. 4347.11.1.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 아버지 육아일기)