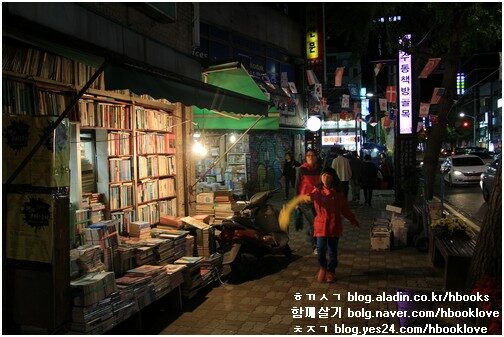

헌책방 문화는 있을까

문득 생각해 본다. 한국이라는 나라에 ‘헌책방 문화’가 있는가? ‘헌책방 문화’를 헤아리거나 살핀 사람이 있는가? 헌책방에서 책을 값싸게 사들이려고 하는 사람, 헌책방에서 좋은 책을 싼값에 캐내려고 하는 사람, 이런 사람만 많지 않았을까?

그러나, 헌책방이 옛날부터 오늘날까지 꾸준히 동네 한켠에서 조용히 뿌리를 내려 책살림을 꾸릴 수 있도록 밑힘이 된 따사로운 책손도 많다. 아니, 따사로운 책손이 많기에, 헌책방이 오늘날에도 전국 곳곳에 알뜰살뜰 있다고 할 만하다.

문화란 무엇일까. 오늘 이곳에서 싱그럽게 살아서 숨을 쉴 적에 문화라고 느낀다. 죽어서 박물관에 가면 문화가 아니다. 박물관에 처박히고 만 짚신이나 삼태기나 멍석이나 볏섬을 문화라고 할 수 없다. 이것들은 이제 모두 죽은 유물이요 박제일 뿐이다.

동네마다 있던 헌책방이 차츰 사라질 때까지 등돌리거나 내버린 행정관료와 지식인은 이제서야 ‘헌책방 문화’를 가끔 들먹인다. 그러나, 이제 와서 들먹이는 목소리는 문화를 찾으려는 움직임이 아니다. 유물이나 박제를 찾으려고 하는 지식질이다.

예부터 모든 살림집에서 아침저녁으로 차려서 먹던 밥은 삶이면서 문화이다. 임금님 밥상은 문화가 아니다. 임금님 밥상은 유물이요 박제일 뿐이다. 문화라는 이름이 붙으려면 바로 오늘 이곳에서 살아서 움직여야 한다. 집집마다 끓이는 된장국이 문화요, 집집마다 담가서 먹는 김치가 문화이다. 그러니까, 문화가 되자면 삶이어야 한다. ‘헌책방 문화’를 말하자면 ‘헌책방 삶’을 말할 수 있어야 한다. 멀거니 떨어진 자리에서 ‘헌책방 통계’를 따진다든지 ‘알라딘 중고샵이 어쩌고’ 하고 읊는대서 문화가 되지 않을 뿐더러 문화비평조차 되지 않는다. 스스로 즐겁게 헌책방으로 책마실을 다니면 문화이다. 책 한 권을 사든 책 백만 권을 사든 대수롭지 않다. 책마실을 다니면서 책 한 권 안 사도 대수롭지 않다.

두 다리로 책마실을 누리면 된다. 책마실을 누리는 책삶이라면 책문화이고, 이러한 책문화를 헌책방에서 맛보는 이들이 헌책방 문화를 가꾸거나 살찌운다.

헌책방 문화는 있을까 없을까. 헌책방이 있고, 헌책방에 책이 있으며, 헌책방에서 아름다운 책 하나 만나서 즐겁게 읽으려고 하는 책손이 있으면, 헌책방 문화는 늘 이곳에 있다. 4347.9.17.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 헌책방 언저리)