태풍이 오던 날 (사진책도서관 2014.8.2.)

― 전라남도 고흥군 도화면 동백마을, ‘사진책도서관 함께살기’

태풍이 오는 날 아침, 마을방송과 면사무소 방송으로 ‘바깥에 돌아다니지 말라’는 이야기가 흐른다. 그러나 나는 우리 도서관에 안 갈 수 없다. 어제부터 오늘 아침까지 큰비가 내리니, 물이 새는 곳을 살피러 가야 한다. 물이 새는 데에 통을 받쳐야 하고, 물이 흐른 곳을 걸레로 닦아 치워야 한다. 안 그러면 책이 다치는걸.

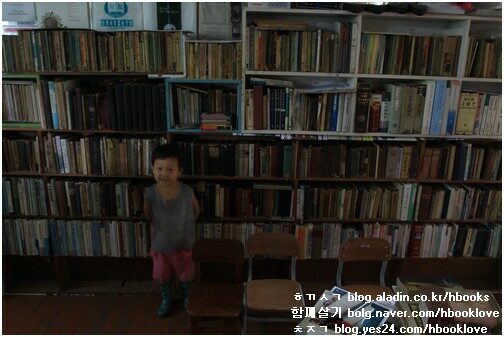

작은아이를 안는다. 큰아이한테 비옷을 입힌다. 우산을 받고 천천히 걷는다. 큰아이는 아버지 옷자락을 붙잡고 걷는다. “예전에 바람이 세게 불어 날아간 적 있어요.” 아니야, 날아간 적은 없어. 날아갈 뻔했지. 바람이 드세니 우산살이 휘어진다. 그래도 씩씩하게 도서관까지 왔다.

물이 가장 많이 새는 곳을 둘러본다. 생각보다 많이 새지는 않았다. 걸레로 물을 훔쳐서 바깥에 대고 짠다. 다른 물 새는 두 군데를 살피며 걸레질을 한다.

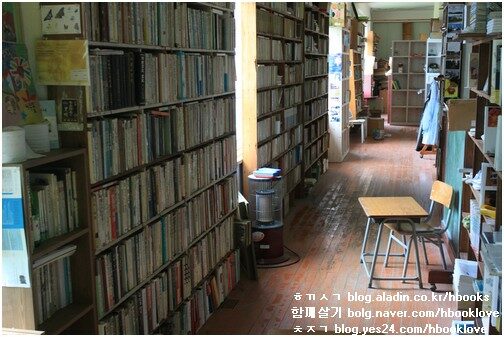

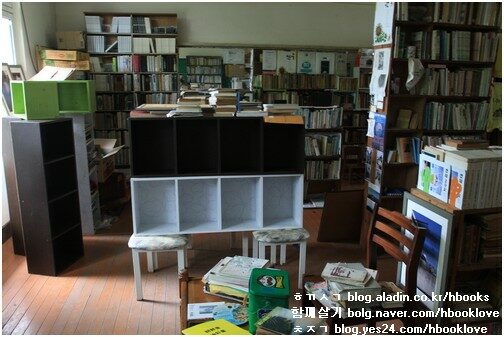

한참 땀을 내면서 걸레질을 한 뒤, 책꽂이 자리를 옮긴다. 통나무로 짠 책꽂이는 바닥에 댔어도 물 기운이 위로 올라가지 않으나, 합판으로 짠 책꽂이는 바닥에 닿으면 물 기운이 위로 올라가서 곰팡이가 핀다. 어떤 나무로 책꽂이를 짜느냐에 따라 참으로 다르다. 합판 책꽂이를 버릴 수 없는 노릇이다. 그동안 합판 책꽂이는 니스를 두껍게 발라서 쓰자고 생각했는데, 니스를 발랐어도 니스 위로 곰팡이가 올라오기도 한다. 그런데, 요즈음 새로 한 가지를 알아차렸다. 합판 책꽂이라 하더라도 바닥에서 퍽 높이 떼어 놓으면 곰팡이가 피지 않는다. 그래, 바닥에서 올라오는 축축한 기운에 곧바로 닿지 않으면 되는구나.

안 쓰는 걸상이 많다. 이곳이 폐교가 되면서 교무실에 있던 안 쓰는 쇠걸상이 잔뜩 있다. 쇠걸상에 합판 책꽂이를 올리기로 한다. 이렇게 하면 제법 쓸 만하겠지.

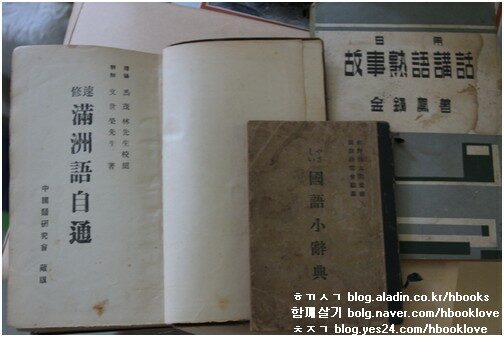

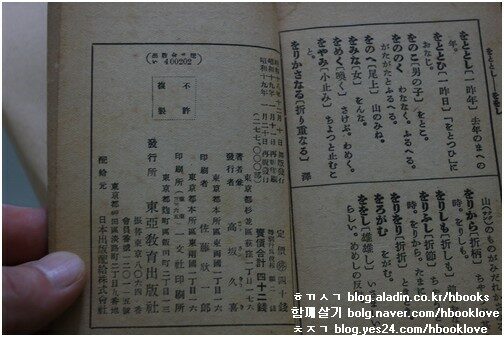

한국말사전을 엮을 때에 쓰는 책들을 찬찬히 살피면서 갈무리하다가 재미있는 책을 본다. 문세영 님이 한국말 책임편집을 했다는 《만주어자통》(박문서각,1936)과 《국어소사전》(동아교육출판사,1943)이다. 《만주어자통》은 1930∼40년대에 만주말을 익히도록 삼은 도움책이고, 《국어소사전》은 ‘일본사람이 일본말 익히도록 돕는 책’이다.

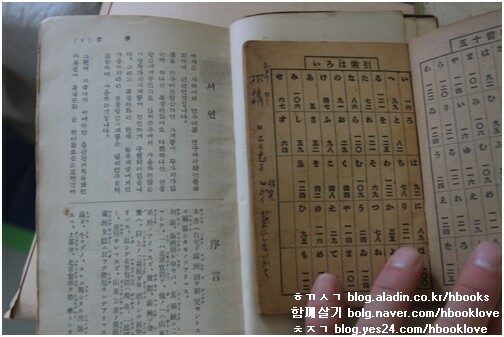

새삼스럽지 않은 이야기인데, ‘國語’는 ‘한국말’을 가리키지 않는다. ‘국어’는 ‘일본말’을 가리키는 한자말이다. 중국은 중국말을 ‘中國語’라 한다. 지난날 조선(해방되기 앞서까지 이 나라 이름)에서는 ‘조선말’이나 ‘조선어’라 했다. 그러니, 해방 뒤 오늘날 이 나라에서는 ‘한국말’이나 ‘한국어’라고 써야 올바르다. 또는 ‘한글’이라는 글이름을 빌어 ‘한말’이라 해야 맞다.

일본사람이 일본말을 익히도록 엮은 작은 《국어소사전》을 살피면, 오늘날 한국에서 많이 쓰는 ‘일본 한자말’ 모습을 낱낱이 읽을 수 있기도 하다. 이런 자료 하나하나가 모여 새로운 한국말사전을 엮는 밑힘이 된다. 이런 알뜰한 자료를 이 나라 어느 도서관에서 찾아볼 수 있을까. 이런 사전이나 책을 갖춘 도서관이 이 나라에 몇 군데나 있을까. 지난 2003년에 보리출판사를 그만두면서 《보리 국어사전》 만드는 일도 그때에 끝맺었고, 그 뒤로 한국말사전 엮는 일에서 오래도록 손을 놓았으나, 이제부터 다시금 기운을 내어 ‘새 한국말사전 엮기’를 해야겠다고 다짐한다. 이 알뜰한 책들을 그대로 묻어 놓을 수 없는 노릇이다. ㅎㄲㅅㄱ

* 사진책도서관(서재도서관)을 씩씩하게 잇도록 사랑스러운 손길 보태 주셔요 *

* 도서관 지킴이 되기 : 우체국 012625-02-025891 최종규 *

* 도서관 지킴이 되어 주는 분들은 쪽글로 주소를 알려주셔요 (010.5341.7125.) *

* 도서관 나들이 오시려면 먼저 전화하고 찾아와 주셔요 *