-

-

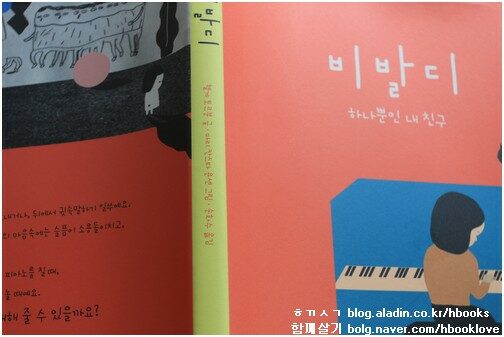

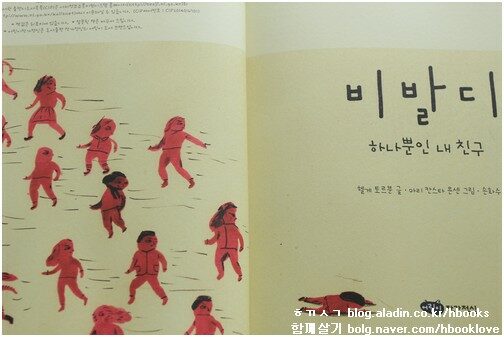

비발디 - 하나뿐인 내 친구

헬게 토르분 글, 마리 칸스타 욘센 그림, 손화수 옮김 / 어린이작가정신 / 2014년 6월

평점 :

절판

다 함께 즐기는 그림책 414

내 이름을 불러 주셔요

― 비발디

헬게 토르분 글

마리 칸스타 욘센 그림

손화수 옮김

어린이작가정신 펴냄, 2014.6.12.

바람이 붑니다. 아침부터 내내 바람이 붑니다. 날씨 소식을 들으니 태풍이 지나간다고 합니다. 그렇구나 하고 고개를 끄덕이면서 마당에 나와 하늘을 올려다봅니다. 구름이 아주 대단합니다. 짙은 구름 두꺼운 구름 옅은 구름 하얀 구름 잿빛 구름 온갖 구름이 아주 빠르게 흐릅니다. 이 가운데 비를 머금은 구름도 있을까요? 아마 있을는지 모르지요.

나는 구름을 올려다보면서 두 팔을 뻗습니다. 마음속으로 생각합니다. 올해에는 비가 자주 내렸으니 오늘하고 이튿날까지 비를 뿌리지는 않으면 좋겠어, 하고. 하늘에 대고 말합니다. 비가 알맞게 들과 숲을 적시면서 풀과 나무가 푸르면서 싱그럽기를 바란다, 하고.

구름은 내 말을 들었을까요. 하늘과 바람은 내 이야기를 들었을까요. 휙 하고 바람 한 줄기가 내 몸을 감돌다가 지나갑니다. 다시 휙 하고 바람 두 줄기가 내 발을 휘감으면서 지나갑니다.

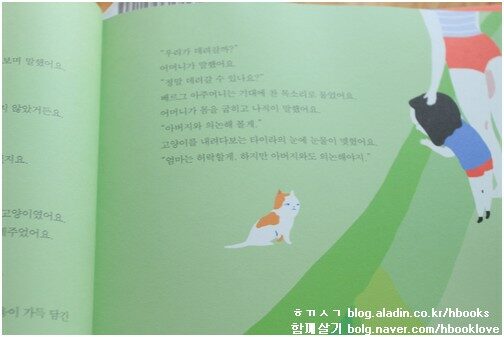

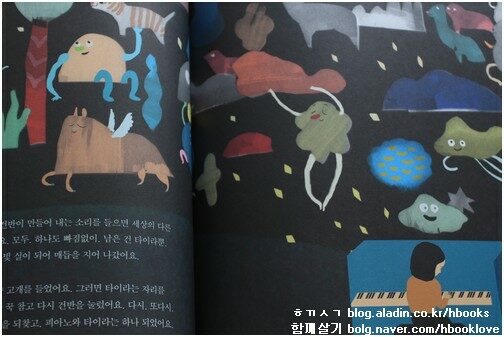

.. 타이라는 자리를 박차고 일어나 작은 고양이를 침대로 안아 올렸어요. 사실 고양이는 침대 위로 데리고 올라가지 않기로 약속했었지요. 하지만 타이라는 그 순간만큼은 아무 걱정도 하지 않았어요. 타이라는 그저 행복했어요. 작은 고양이의 자박자박하는 발소리에서 느껴지는 생명력, 보들보들하고 귀엽고 장난기 가득한 고양이. 폭신한 이불 위에 얌전히 누워 있는 작은 고양이 .. (5쪽)

아침에 밥상을 차리려고 마당에서 풀을 뜯으며 풀한테 얘기합니다. 오늘도 우리한테 푸른 숨결을 나누어 주렴, 너희가 머금은 햇볕과 빗물과 흙을 우리한테 나누어 주렴, 새로 돋은 잎사귀를 톡톡 뜯을 테니 또 새로운 잎사귀를 곱게 내놓아 주렴, 하고.

풀은 내 이야기를 들었을까요. 풀은 내가 들려주는 이야기를 어느 만큼 알아들을까요. 풀은 내가 가만히 말을 걸 적에 어떤 마음이 될까요. 웃자란 풀을 낫으로 베거나 손으로 뽑을 적에 “미안해, 너희가 여기까지 나니까 베어야 하거든. 얘들아, 우리가 지나갈 길은 마련해 주어야지.” 하고 말합니다. 늘 보던 풀이었으나 엊그제까지 이름을 모르는 채 가끔 뜯어먹던 풀한테 한 마디 건넵니다. “며느리밑씻개야, 너는 언제부터 이 이름을 누구한테서 얻었니. 누군가는 너한테 이런 이름을 붙였겠지만, 다른 시골에서 다른 누군가는 다른 이름을 붙였겠지? 보기 드문 세모난 잎사귀에 보기 드문 마알간 꽃이 피는 너이니, 틀림없이 너를 두고 다른 이름을 붙인 사람이 있으리라 생각해.”

풀이름은 표준말 한 가지만 있지 않습니다. 풀뿐 아니라 나무도, 물고기도, 벌레도, 바람도, 흙도, 꽃도, 한 가지 표준 이름만 있지 않습니다. 그러나 오늘날에는 한 가지 표준 이름만 알려집니다. 오늘날에는 한 가지 표준 이름으로만 말하고, 한 가지 표준 이름으로만 학문을 하며, 한 가지 표준 이름으로만 풀과 물고기와 벌레와 바람과 흙과 꽃 들을 바라보아요.

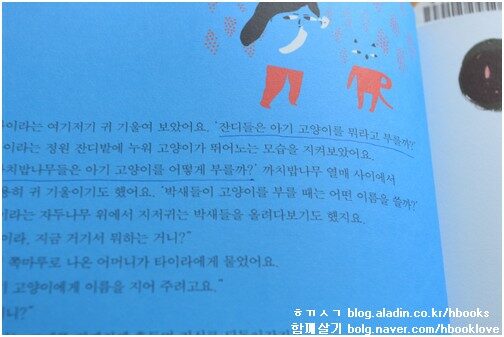

.. 타이라는 여기저기 귀 기울여 보아썽요. ‘잔디들은 아기 고양이를 뭐라고 부를까?’ 타이라는 정원 잔디밭에 누워 고양이가 뛰어노는 모습을 지켜보았어요. ‘까치밥나무들은 아기 고양이를 어떻게 부를까?’ 까치밥나무 열매 사이에서 조용히 귀 기울이기도 했어요. ‘박새들이 고양이를 부를 때는 어떤 이름을 쓸까?’ 타이라는 자두나무 위에서 지저귀는 박새들을 올려다보기도 했지요 .. (15쪽)

우리 집 둘레에 마음껏 자라는 풀을 바라보면서 가끔 생각에 잠기곤 합니다. 이 아이들(풀)한테 붙이는 이름이 한 가지여도 될까 하고요. 예부터 고장마다 고을마다 마을마다 집집마다 풀이름을 다르게 붙였습니다. 경상도와 전라도에서 똑같은 풀을 놓고도 다른 이름으로 가리켰습니다. 전라도에서도 화순과 고창이 쓰는 이름이 달랐고, 곡성과 구례가 쓰는 이름이 달랐어요. 읍과 면에서 쓰는 이름이 다르고, 마을과 마을에서 쓰는 이름이 달랐지요.

그래서, 예부터 마을말·고을말·고장말, 이렇게 말이 다릅니다. 우리는 크게 뭉뚱그려 ‘한국말’을 쓰지만, 마을에서도 ‘집말’조차 달라요.

내가 풀이 되어 생각해 봅니다. 누군가(사람) 나(풀)를 바라보면서 어떤 이름으로 가리키려고 할 때에 어떤 느낌이 될까 하고 생각해 봅니다. ‘참말 사람들은 제멋대로 부르는구나’ 하고 느낄 테지요. 참말 사람들은 ‘내(풀) 밑넋을 헤아리지 않고 함부로 부르는구나’ 하고 느끼리라 생각해요.

.. 타이라와 할머니. 둘은 발을 옮겼어요. 커다란 떡갈나무 아래, 이른 가을빛 속으로. “알고 보니 나는 나무와 친척이더구나.” 할머니가 잔잔한 미소를 띠며 말했어요 .. (42쪽)

헬게 토르분 님이 글을 쓰고, 마리 칸스타 욘센 님이 그림을 그린 《비발디》(어린이작가정신,2014)라는 책을 읽습니다. 도톰한 그림책이라고 해야 할는지, 이쁘장한 동화책이라고 해야 할는지, 이쪽에도 저쪽에도 넣기에 어중간하구나 싶은 책을 읽습니다.

그러나, 이 책이 그림책이면 어떻고 동화책이면 어떨까요. 어느 갈래에 넣든, 내 마음을 아름답게 건드릴 수 있으면 아름다운 책입니다. 내 마음에 사랑스레 다가올 수 있으면 사랑스러운 책입니다.

이야기를 읽는 책입니다. 삶을 읽는 책입니다. 넋을 읽는 책입니다. 글감이 무엇이든 대수롭지 않습니다. 그림결이 어떠하든 대단하지 않습니다. 줄거리가 어떠하든, 또 글쓴이나 그린이가 누구이건 아무렇지 않습니다. 어른문학이나 인문책이라서 놀라울 책이 아닙니다. 어린이책이라 해서 가볍게 다룰 만하지 않습니다.

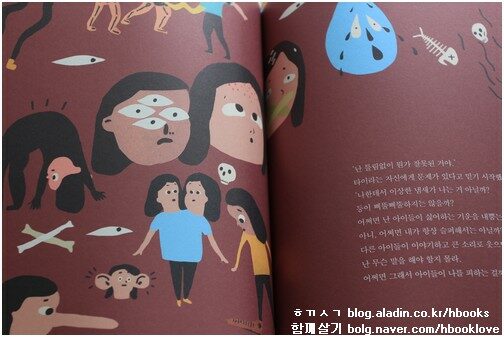

생각해 보셔요. 이야기책 《비발디》에 나오는 고양이와 아이와 어른은 저마다 어떤 빛일까요. 이 책에 나오는 아픈 아이와 바보스러운 학교 동무들은 저마다 어떤 숨결일까요. 아이 하나를 따돌리는 학교 동무들은 저마다 집에서 ‘사랑을 받아 태어났고, 사랑을 받으며 자라는 아이’입니다. 그러나 어느 아이 하나를 참으로 얄궂게 따돌릴 뿐 아니라 괴롭힙니다. 저희는 집에서 즐거우면서 애틋하게 사랑받으면서, 막상 이웃이나 동무를 사랑하거나 보살피려 하지 못합니다.

.. “모두 꼭 학교에 가야만 하나요?” 페트라는 햇살이 따사로운 쪽마루에서 부모님과 함께 주스를 마셨어요. “그럼, 학교에 가는 건 누구나 해야 하는 의무란다. 그건 너도 잘 알잖니.” 아버지가 말했어요. “갑자기 그건 왜 묻니? 학교 가기 싫은 거야? 책 읽는 게 다시 어려워졌니?” “아니에요. 제 이야기가 아니에요.” .. (74쪽)

바람은 ‘바람’이라는 이름이 마음에 들까 궁금합니다. 해는 ‘해’라는 이름이 마음에 들까 궁금합니다. 비와 구름과 흙과 풀은 ‘비’와 ‘구름’과 ‘흙’과 ‘풀’이라는 이름이 마음에 들까 궁금합니다. 우리는 ‘사람’인데, 사람인 우리들은 ‘사람’이라는 이름을 마음에 들어 하는지 궁금합니다.

이름을 불러 봅니다. 어느덧 짙은 구름은 비를 들이붓습니다. 거세게 바람이 몰아치면서, 우리 집 마당에 있는 나무가 흔들립니다. 후박나무는 후박잎과 함께 흔들립니다. 드센 비바람에 흔들리는 후박나무 곁에 서서 후박나무 줄기를 가만히 손에 대어 보면, 바람 따라 나무가 얼마나 크게 휘청거리는가를 느낄 수 있습니다. 사람들은 흔히 ‘풀만 바람 따라 눕고 선다’고 말하지만, 나무도 바람 따라 눕고 섭니다. 나무 곁에 서고, 나뭇줄기를 만지며, 나무가 바람 따라 부르는 노래를 들으면 알 수 있습니다.

《비발디》에 나오는 아이는 외로우면서 외롭지 않습니다. 왜냐하면, 이 책에 나오는 아이를 낳은 어머니와 아버지조차 아이하고 제대로 이야기를 나누지 않아요. 이 아이하고 동무가 되고 싶은 ‘페트라’라고 하는 아이를 낳은 어머니와 아버지도 페트라라는 아이하고 제대로 이야기를 나누지 않아요.

아이들은 학교를 의무교육으로 다녀야 하나요? 왜 아이들은 학교를 꼭 다녀야 할까요? 아이들은 학교보다 ‘사랑’을 제대로 받아야 할 숨결이라고 생각합니다. 아이들은 의무교육을 받거나 졸업장을 따야 하는 아이가 아니라, 어버이와 이웃과 동무한테서 따순 사랑을 받으면서 즐겁게 웃고 노래할 아름다운 빛이라고 생각합니다.

이름을 부릅니다. 고운 이름을 부릅니다. 저마다 가슴에 아로새긴 착하고 참다우며 멋스러운 이름을 부릅니다. 이름을 부르며 서로 동무가 됩니다. 이름을 부르면서 다 함께 이웃이 됩니다. 4347.8.1.쇠.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 시골 아버지 그림책 읽기)