-

-

나는 길고양이에 탐닉한다 ㅣ 작은 탐닉 시리즈 1

고경원 지음 / 갤리온 / 2007년 1월

평점 :

절판

찾아 읽는 사진책 176

고양이를 부르는 사진

― 나는 길고양이에 탐닉한다

고경원 글·사진

갤리온 펴냄, 2007.1.24.

누구나 스스로 좋아하는 것을 봅니다. 누구나 스스로 좋아하는 것을 잘 알아봅니다. 누구나 스스로 좋아하는 것을 찾아 마음이 움직입니다.

숲을 좋아하는 사람은 숲으로 갑니다. 숲을 좋아하는 사람은 숲하고 아주 멀리 떨어진 곳에서 살더라도 숲바람을 느낍니다. 언제나 숲노래를 부르면서 빙그레 웃습니다.

바다를 좋아하는 사람은 바다로 갑니다. 바다를 좋아하는 사람은 바다하고 무척 멀리 떨어진 데에서 일하더라도 문득문득 바다내음을 맡습니다. 늘 바다노래를 부르면서 활짝 웃습니다.

길고양이를 좋아하는 사람은 무엇을 볼까요? 길고양이를 볼 테지요. 길고양이를 좋아하는 사람은 어디로 갈까요? 길고양이가 있는 곳으로 갈 테지요. 길고양이를 좋아하는 사람은 도시 한복판에서 시내버스를 타고 움직이다가도 문득문득 ‘길고양이가 야옹 하고 우는 소리’를 듣습니다.

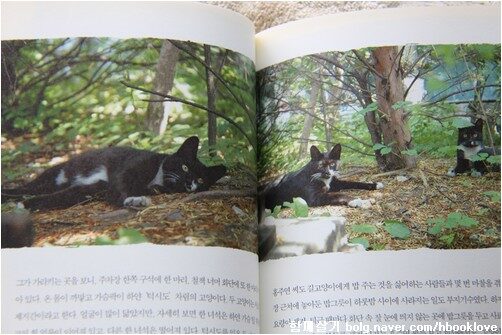

고경원 님이 글을 쓰고 사진을 찍은 《나는 길고양이에 탐닉한다》(갤리온,2007)를 읽으면서 생각합니다. 고경원 님은 “길고양이를 찍으러 다니다 보면 낯선 골목길로 들어가게 되기 일쑤다(머리말).” 하고 말합니다. 참말 이와 같으리라 생각합니다. 그리고, 고경원 님이 들어가는 ‘낯선 골목길’이란 ‘사람 눈길’로 보았을 때에 낯선 골목길이요, 고양이한테는 낯익은 길이거나 골목이요, 고양이로서는 아늑하거나 포근한 쉼터이리라 느껴요. 왜냐하면, 여느 사람한테는 낯선 골목길이, 여느 길고양이한테는 ‘사람한테 치이지 않으면서 느긋하게 쉬는 한편 다른 고양이와 어울리는 터’가 되거든요.

길고양이를 오래도록 지켜본 고경원 님은 “어미 고양이는 새끼의 몸에 어떤 무늬가 나오든 관심이 없다(24쪽).” 하고 이야기합니다. 사람도 이와 똑같습니다. 어버이는 아기가 어떤 키와 몸무게로 태어나도 다 좋습니다. 어버이는 아기가 어떤 몸으로 태어나도 다 반깁니다. 가시내이든 머스마이든 아랑곳할 일이 없어요. 오직 ‘우리 아이’라고 느끼며 기쁩니다.

고양이와 사람만 이와 같지 않아요. 새와 물고기도 그렇지요. 온갖 짐승은 다 이와 같아요. 어느 어버이가 아기한테 ‘너 말야, 100억쯤 손에 쥐고 태어나야지?’ 하고 묻겠어요. 안 따집니다. 오로지 사랑으로 아기를 바라보며, 오직 사랑스러운 눈길과 손길로 아기를 쓰다듬습니다.

길고양이를 사진으로 찍든, 골목개를 사진으로 담든, 우리들은 사랑 하나로 바라볼 노릇입니다. 사랑이 아닌 다른 눈길로 길고양이나 골목개를 바라본다면, 고양이와 개는 사람 눈치를 슬금슬금 보다가 꽁지를 빼겠지요.

고경원 님은 길고양이를 아끼는 이웃을 만나기도 합니다. “아주머니는 흰 고양이를 ‘고비’라 부르고, 카오스 무늬 고양이는 ‘부비’라고 부른다(42쪽).” 하는 이야기처럼, 길고양이를 아끼는 이웃은 이녁 나름대로 길고양이한테 사랑스러운 이름을 붙여서 살갑게 부릅니다. 아주머니한테는 길고양이도 이웃이요 동무입니다. 아주머니한테는 길고양이도 사람과 똑같이 반가운 님이자 벗입니다.

그런데, 길고양이는 왜 길고양이일까요. 우리한테 언제부터 고양이가 길고양이가 되었을까요.

예부터 한겨레는 고양이를 따로 집에서 기르지 않았습니다. 다만, 사람 손길을 반기는 고양이가 있을 때에는 집에서 곧잘 먹이를 줍니다. 사람 사는 집과 가까이 지내는 고양이한테는 ‘집고양이’라는 이름을 붙였어요. 사람 사는 집에 가까이 다가오지 않는 고양이한테는 ‘들고양이’라는 이름을 붙였습니다.

‘도둑고양이’라는 이름은 언제 생겼을까요? 궁금한 이름입니다. 그런데, 조금만 생각하면 이 말이 생긴 때를 헤아릴 수 있어요. 왜냐하면, 지난날 여느 시골에는 ‘도둑고양이’가 있기 어렵습니다. 그렇겠지요? 흙을 일구며 살아가는 여느 시골집에는 고양이가 훔쳐서 먹을 만한 먹이가 없습니다. 흙을 일구는 시골사람은 풀과 열매와 곡식을 먹는데, 고양이가 이런 먹을거리를 훔칠 일은 아예 없다시피 해요. 고양이는 쥐를 먹으려고 사람이 사는 집에 가까이 오기만 했겠지요. 그러면, 물고기라든지 ‘고기’ 냄새가 나는 먹이는 어느 집에 있었을까요? 틀림없이 부잣집에 있었겠지요. 여느 시골집에서 지내는 흙지기로서는 고양이가 안쓰러워도 따로 먹이를 챙겨서 건네기 어렵습니다. 사람이 먹는 밥이랑 국을 건넬 뿐입니다. 아마, 지난날 ‘시골고양이’는 사람하고 똑같은 밥이랑 국을 먹으면서, 곧잘 쥐나 개구리나 새를 잡아서 먹었겠지요. 그리고, 부잣집에 살그마니 기어들어 ‘고깃살’을 낼름 먹곤 했겠지요. 부잣집에서는 ‘도둑고양이’라는 이름을 붙일 만합니다.

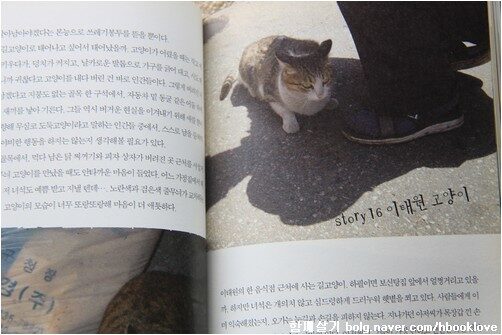

고양이 이름을 더 헤아린다면, 서울이나 부산처럼 커다란 도시 한복판에서는 ‘길고양이’입니다. 그렇지만, 서울이나 부산이라 하더라도 작은 집이 다닥다닥 붙은 골목동네에서는 ‘골목고양이’입니다. 골목에서 지내니 골목고양이예요. 바닷마을에서 지내는 고양이라면 ‘바다고양이’가 될 테고, 섬에서 지내는 고양이라면 ‘섬고양이’가 될 테지요.

동네에서 동네사람처럼 지내는 고양이는 ‘동네고양이’예요. 도시에서는 동네고양이입니다. 시골에서는 마을이기에, 시골에서 마을사람처럼 수수하게 지내는 고양이는 ‘마을고양이’입니다. 우리 식구들 살아가는 시골마을에도 마을고양이가 여럿 있습니다. 비가 오는 날이라든지 햇볕이 뜨거운 날에는 우리 집 처마 밑이나 평상 밑이나 자전거 밑으로 살그마니 기어들어 옹크리면서 쉬곤 합니다.

《나는 길고양이에 탐닉한다》를 쓴 고경원 님은 “고양이와 함께 살고 싶었지만, 고양이가 행복할 수 있는 환경을 만들어 줄 수 있을 때까지는 참고 기다리는 게 옳다고 생각했다(159쪽).” 하고 말합니다. 고양이가 즐겁게 살 수 있는 터전은 어떤 빛일까요. 아마, 고양이만 즐겁게 살 수 있는 터전은 아니리라 생각합니다. 고양이가 즐겁게 살 수 있는 터전은, 개한테도 비둘기한테도 참새한테도 직박구리한테도 오소리한테도 족제비한테도, 그리고 사람한테도 즐겁게 살 수 있는 터전이리라 생각해요. 다 함께 즐겁게 살아갈 만한 터전에서 우리는 서로 아끼고 사랑하면서 살아갈 만하리라 느낍니다.

사회도 문화도 정치도 경제도 아름답게 거듭나기를 빕니다. 사회와 문화와 정치와 경제 모두 아름답게 거듭나도록 저마다 즐겁게 땀흘리면서 노래할 수 있기를 빕니다. 그리고, 저마다 스스로 가장 좋아하는 빛을 찾아서 즐겁게 바라볼 수 있기를 빕니다. 스스로 가장 좋아하는 이웃을 빙그레 웃음지으면서 마주하고, 살뜰히 어깨동무하는 손길로 사진을 찍으면 아주 고운 숨결이 흐르리라 봅니다. 《나는 길고양이에 탐닉한다》는 길고양이를 노래하는 자그마한 책인데, 길고양이가 ‘길’에서 삶을 누리는 고양이임을 한결 또렷하게 느낄 만한 ‘길빛’이 흐르는 사진으로 조금 더 가다듬으면 더 좋겠습니다. 4347.6.7.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 사진책 읽는 즐거움)