-

-

짓

오진령 지음 / 이안북스(IANNBOOKS) / 2014년 4월

평점 :

찾아 읽는 사진책 171

노래하고 사랑하는 사진

― 짓

오진령 사진

이안북스 펴냄, 2014.4.1.

비가 오고 집안에 지네가 볼볼 기어다닙니다. 벌써 지네가 깨어나 볼볼 기어다니는 철이 되었나 하고 생각합니다. 그러고 보니 지난달에도 한 마리를 보았어요. 집에서 기어다니는 지네를 얼른 잡아서 풀밭에 휙 던진 적이 있어요. 오늘 본 지네도 잡아서 바깥 풀밭에 휙 던질까 하다가 방바닥에 불을 넣기로 합니다. 낮부터 비가 죽죽 내려서 집안이 축축하니 지네가 들어오나 싶습니다.

비가 오면서 바람이 세게 붑니다. 바람이 부는 소리를 듣고, 바람 따라 나무가 휘청휘청 흔들리는 소리를 듣습니다. 이렇게 바람이 불고 나면 오월에 핀 꽃은 잎이 많이 떨어져요. 비를 맞고 잎이 떨어지기도 하고, 또 비바람 따라 들딸기알이 툭툭 떨어지기도 합니다.

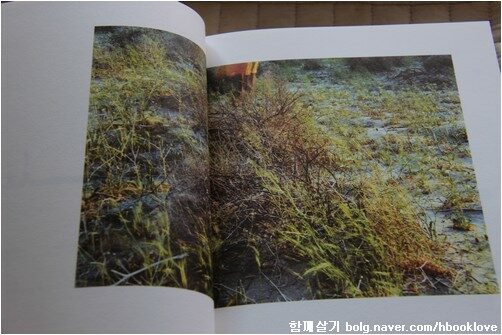

빗줄기가 제법 굵습니다. 비가 내리는 시골길을 우산을 받고 거닙니다. 곳곳에서 흙물이 흐릅니다. 가는 비가 내리든 굵은 비가 내리든, 요즈음은 어느 시골에서나 흙물이 흐릅니다. 비가 여러 날 내리고 난 뒤 마을 논밭을 보면, 어느 밭자락은 흙이 많이 쓸려서 갈라지기까지 합니다. 해마다 적잖은 시골집에서 흙을 사다가 논밭에 붓습니다. 가을이 지나고 겨울이 지나 봄을 맞이해서 씨앗을 뿌릴 즈음, 참말 여느 시골 논밭은 흙이 메말라요. 비료와 농약으로 고단하게 한 해를 보냈으니 흙이 메마르기 일쑤입니다.

그런데 모든 곳에서 흙물이 흐르지 않습니다. 풀이 자라지 않는 땅에서만 흙물이 흐릅니다. 이를테면, 고추와 마늘만 심고는 다른 풀은 한 포기도 못 자라도록 다 뽑거나 약을 쳐서 죽이는 논밭에서는 어김없이 흙물이 흐릅니다. 논둑에 아무 풀이 없도록 다 깎거나 태우거나 농약을 뿌려 없앤 곳에서도 반드시 흙물이 흘러 논둑이 무너집니다. 이와 달리, 여느 풀이 옹기종기 자라는 곳에서는 흙물이 덜 흐르거나 안 흐릅니다. 참말, 풀이 수북하게 자란 곳에서는 빗물이 고이기는 하더라도 흙물이 흐르지 않습니다. 풀이 흙을 단단하게 붙잡으니 흙이 쓸리지 않습니다.

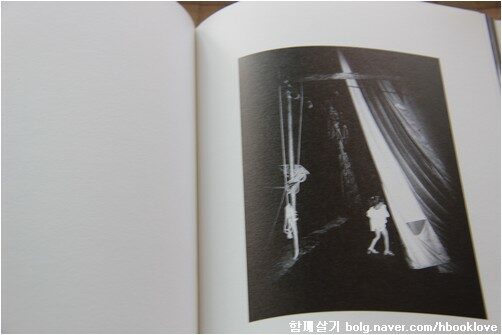

빗소리를 들으면서 오진령 님 사진책 《짓》(이안북스,2014)을 가만히 읽습니다. 어느덧 한 달 째 책상맡에 놓고 틈틈이 들여다보는 사진책 《짓》을 새삼스레 생각합니다. 오진령 님은 사진책 끝자락에서 “사람들은 웃는다. 살며 웃고, 사랑하며 웃고, 감사하며 웃고, 행복하며 웃고, 기쁨에 웃고, 슬픔에 웃으며, 울다가 웃고, 헤어질 때 웃고, 머쓱해서 웃고, 주고받으며 웃고, 절망에 웃고, 실패하여 웃고.” 하고 이야기합니다. 즐거울 때에 웃고, 슬플 때에 웃습니다. 즐겁게 울다가 때때로 웃고, 슬프게 울다가 다시금 웃어요.

사진이란 무엇일까요. 사진에 담은 모습은 웃음일까요 눈물일까요. 사진을 찍는 사람은 웃을까요 울까요. 사진을 읽는 사람은 웃는가요 우는가요.

우리는 저마다 어떤 자리에서 어떤 빛을 사진으로 찍어서 이웃한테 보여주는가요. 우리는 스스로 어떤 보금자리를 가꾸면서 어떤 노래를 사진으로 담아서 이웃과 어깨동무를 하려는 생각인가요.

오진령 님은 “절규하며 웃고, 진심을 담아 웃고, 진실을 감추며 웃으며, 웃기 위해 웃고, 그렇게 너와 내가 만나 웃는다.” 하고 덧붙입니다. 그러고 보면 그렇습니다. 밥을 차리면서 웃습니다. 빨래를 하면서 웃습니다. 자장노래를 부르면서 웃습니다. 아이를 안으면서 웃습니다. 어머니 품에 안겨서 웃습니다. 책을 읽다가 웃습니다. 영화나 만화를 보면서 웃습니다. 길을 걷거나 자전거를 타면서 웃어요. 버스를 탈 적에 웃고, 기차에서 내리면서 웃습니다.

가만히 보면 삶은 웃음입니다. 맛난 밥을 먹으면서 웃습니다. 참 맛없는 밥을 먹다가 너털웃음을 짓습니다. 잘 끓인 미역국을 먹으면서 웃습니다. 엉성하게 끓여 엉성한 미역국을 먹다가 하하 웃습니다.

맛있게 지은 밥이라면 다음에도 맛있게 지어서 먹으면 즐거워요. 맛없게 지은 밥이라면 다음에는 맛있게 지어서 먹자고 생각하며 즐겁습니다. 넘어지지 않고 잘 달리면 안 넘어졌으니 즐겁습니다. 자꾸 넘어지다가 무릎이 깨지면 아파서 쩔뚝거리면서도 다음에는 안 넘어지고 잘 뛰놀자고 하면서 즐겁습니다.

사진책 《짓》은 우리 삶에서 어떤 이야기를 가만히 비추는 빛일까 헤아려 봅니다. 사진책 《짓》을 빚은 오진령 님은 이녁 이웃하고 어떤 이야기를 나누고 싶기에 이와 같은 빛을 이루었을까 생각해 봅니다. 오진령 님은 “얼굴, 그 헐벗은 곳에서, 마치 인생을 대변하듯, 주름진 굴곡들 바람을 맞아 흔들리고 날리면서, 견디고, 차갑고 강한 바람, 뜨거운 태양 아래 눈물, 콧물, 그리고, 땀, 반복하여 호흡한다.” 하고 이야기합니다. 아하, 그렇지요. 서로서로 얼굴을 마주하듯이 사진을 찍습니다. 숨을 쉬듯이 사진을 찍습니다. 땀을 흘리고 눈물을 흘리며 콧물을 흘리듯이 사진을 찍습니다. 햇볕이 뜨겁다고 느끼는 여름에 사진을 찍습니다. 햇볕이 따스하다고 느끼는 겨울에 사진을 찍습니다.

사진은 언제나 찍습니다. 사진은 어디에서나 찍습니다. 사진을 못 찍을 날은 없습니다. 사진을 못 찍을 곳은 없습니다. 스스로 이야기를 빚으면서 사진을 찍습니다. 스스로 웃고 울며 노래하기에 사진을 찍어요.

오진령 님이 사진에 담아서 보여주는 웃음이란 무엇일까요. “한 사람이 웃는다. 있을 수도, 없을 수도 있는 웃음, 현재의 웃음이 아닌 웃음, 이 세상을 향하고 있지 않은 그런 웃음, 생의 터널 밖을 향한 소멸의 순간에 웃음, 시간이 멈추어 버린 호흡하지 않는 웃음을 본다.”와 같은 이야기처럼, 웃음은 어제와 오늘을 이어 모레와 글피로 나아갑니다. 삶은 어제와 오늘을 지나 모레와 글피로 뻗습니다.

빗소리가 굵습니다. 굵은 빗소리에 개구리 노랫소리가 잠깁니다. 어쩌면, 개구리는 이 굵은 빗줄기에 가만히 쉴는지 몰라요. 개구리도 빗소리를 듣느라 노래를 안 부를는지 몰라요. 어서 비가 그쳐서 저희 노래를 들과 숲에 가득 퍼뜨리고 싶을는지 모릅니다.

옛날이라면, 이 비를 맞고 떨어진 꽃잎은 흙으로 돌아갔습니다. 옛날이라면, 이 비가 내리는 오월에 헌 잎을 떨구는 동백나무나 후박나무 잎사귀는 흙으로 돌아갔어요. 그러나 오늘날은 이 비를 맞고 떨어지는 꽃잎이나 나뭇잎은 흙으로 돌아가지 못합니다. 꽃잎도 나뭇잎도 시멘트 바닥이나 아스팔트 바닥에서 구릅니다. 갈 곳이 없어 헤맵니다. 따로 청소 일꾼이 있어야 잎사귀를 쓸어서 쓰레기봉투에 담습니다. 잎이 흙이 아닌 쓰레기봉투로 들어가면서 나무 둘레가 허전해요. 흙에 제 빛을 잃습니다.

그러면, 제 빛을 잃는 흙을 알아보는 오늘날 사람은 얼마나 있을까요. 제 빛이 사라진 흙과 풀과 나무를 알아차리는 오늘날 사람은 얼마나 될까요. 제 빛을 잃는 흙을 이야기하는 교과서나 책이나 매체는 얼마나 있을까요. 제 빛이 사라지는 흙과 풀과 나무를 되살리려고 애쓰는 사람은 얼마나 될까요.

오진령 님은 “그들이 누구이고 왜 웃는지는 중요하지 않다. 웃음은 웃음으로, 영원한 순간이 되도록.” 하고 이야기합니다. 웃음은 웃음으로 사진을 찍을 뿐이라 합니다. 옳은 이야기입니다. 웃음은 웃음으로 찍고, 웃음은 웃음으로 나눕니다. 노래는 노래로 찍으며, 노래는 노래로 나누어요.

사랑은 사랑으로 받습니다. 눈물은 눈물로 받습니다. 바람이 맑게 불면 내 몸과 마음도 맑습니다. 바람이 차디차게 불면 내 몸과 마음도 차디찹니다.

노래하고 사랑하는 사진이 되는 길이라면, 노래하고 사랑하는 삶이 되는 길이리라 느껴요. 웃고 꿈꾸는 사진이 되는 길이라면, 웃고 꿈꾸는 삶이 되는 길이리라 느껴요. 바라보는 대로 삶을 짓고, 바라보는 대로 짓는 삶이 고스란히 사진으로 태어납니다. 마주하는 대로 삶을 이루고, 마주하는 대로 이루는 삶이 차곡차곡 사진으로 거듭납니다. 삶짓이 그대로 사진짓입니다. 사랑짓이 그대로 사진짓입니다. 말짓과 몸짓과 꿈짓이 그대로 사진짓입니다. 하늘을 우러르듯이, 숨을 쉬듯이, 물을 마시고 밥을 먹듯이, 사진은 우리 삶을 살뜰히 보여주는 노래입니다. 4347.5.11.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 사진책 읽는 즐거움)