-

-

곡마단 사람들

오진령 지음 / 호미 / 2004년 1월

평점 :

구판절판

꼭 열 해 앞서 이 사진책 느낌글을 썼는데

열 해가 지난 오늘 다시 읽어 보니

너무 부끄러워서

새롭게 느낌글을 쓴다.

사진가 오진령 님 앞날이

환하게 빛나면서

고운 사진이야기 흐르기를 빈다.

..

찾아 읽는 사진책 166

날마다 새롭게 숨쉬는 사진

― 곡마단 사람들

오진령 글·사진

호미 펴냄, 2004.1.15.

사진은 날마다 새롭게 숨쉽니다. 처음 태어난 날에는 첫빛을 안고 숨쉽니다. 한 해가 지나면 첫돌을 지나는 빛으로 숨쉽니다. 세 해가 흐르고 여섯 해가 흐르면, 세 살 빛깔과 여섯 살 빛물결을 품으면서 숨쉽니다.

사람은 날마다 새롭게 살아갑니다. 어머니 뱃속에서 바깥으로 나온 첫날에는 첫날대로 살고, 백 날을 지내면 백 날대로 살며, 돌을 지내면 돌대로 삽니다. 다섯 살이 되면 다섯 살 어린이대로 살며, 열 살이 되면 열 살 어린이대로 살아요.

숲은 날마다 새롭게 빛납니다. 봄에는 봄빛이 가득한 숲이요, 여름에는 여름빛이 그윽한 숲이며, 가을에는 가을빛이 고운 숲이다가, 겨울에는 겨울빛으로 하얀 숲입니다.

한 자리에 머무는 사진이나 사람이나 숲은 없습니다. 늘 새로운 사진이고 사람이며 숲입니다. 찬찬히 흐르면서 거듭나고, 꾸준히 빛나면서 즐거운 사진이요 사람이면서 숲이에요.

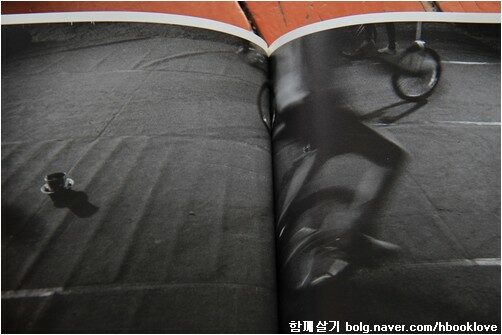

오진령 님은 2004년에 《곡마단 사람들》(호미 펴냄)이라는 사진책을 선보입니다. 2014년에 《짓》(이안북스 펴냄)이라는 사진책을 내놓습니다. 열 해만에 둘째 권입니다. 앞으로 또 열 해가 지나면 셋째 권을 베풀 수 있을까 궁금합니다.

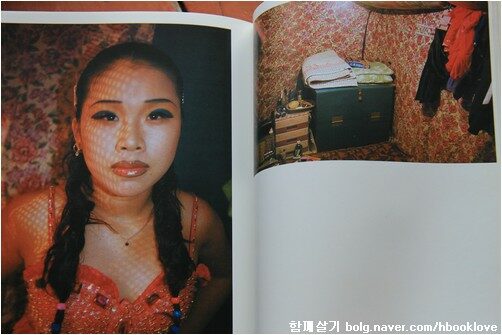

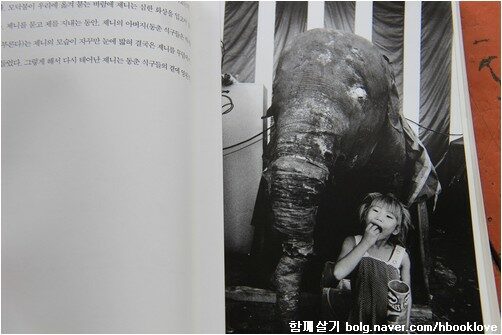

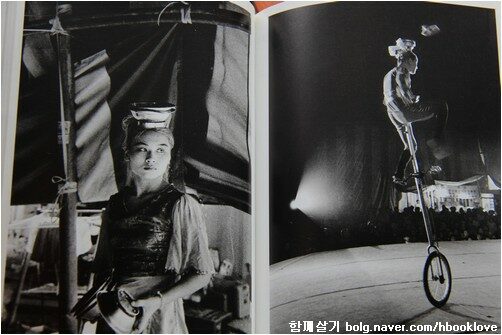

2004년에 선보인 《곡마단 사람들》을 새로 꺼내어 읽습니다. 오진령 님은 “곡예사들의 소박하고 자유롭고 진정 어린 삶에서 감동을 받았고, 순정하고 여린 탓에 상처 많은 그들에게서 아픔도 느꼈다(머리말).” 하고 말합니다. 열 해 앞서나 오늘이나 이 마음은 그대로라고 생각합니다. 즐겁게 웃고 울던 삶을 사진으로 차곡차곡 갈무리했으리라 느낍니다. 왜냐하면 즐겁지 않으면 즐거운 기운을 사진으로 못 담고, 자유롭지 않으면 자유로운 기운을 사진으로 못 담아요. 노래하는 사람이 노래와 같은 사진을 찍고, 춤을 추는 사람이 춤이 샘솟는 사진을 찍습니다.

바라보는 대로 찍는 사진은 없습니다. 삶결대로 사진을 찍습니다. 보이는 대로 찍는 사진은 없습니다. 살아가는 대로 사진을 찍습니다.

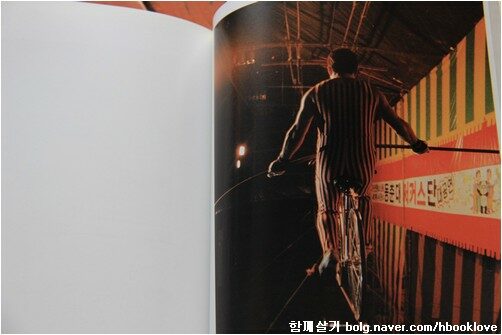

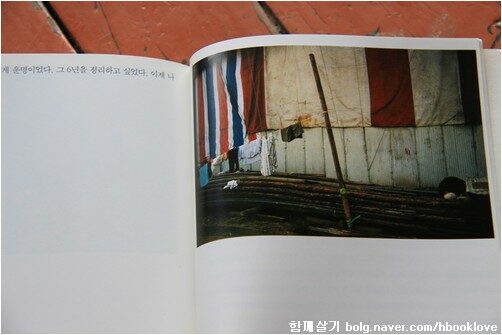

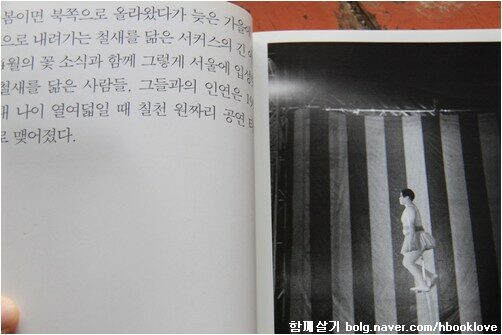

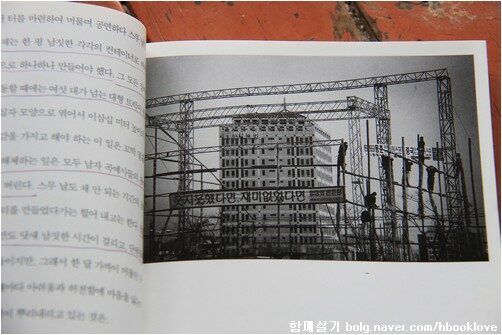

“사람들은 서커스를 어린 시절의, 과거 한때의 추억으로 돌려 버리고는 외면하고 잊으려 한다. 그러나 동춘서커스는 팔십 년 가까운 역사를 등에 지고서, 곡예사로서의 자부심을 잃지 않으며, 오늘도 사람들을 재미와 감동으로 울고 웃게 하면서 한 해 내내 전국을 유랑하고 있다. 과거가 아닌 오늘의 것으로서 서커스를 바라보면 좋겠다는 마음이다(머리말).”와 같은 이야기를 읽습니다. 똑같은 곳을 바라본다고 하지만, 누군가는 동춘서커스를 ‘지나간 추억’으로 여깁니다. 누군가는 동춘서커스를 ‘여든 해 가까운 나날 이어온 오늘 삶’으로 여깁니다.

바라보는 대로 찍는 사진이 아니라, 생각하는 대로 찍는 사진입니다. 보이는 대로 찍는 사진이 아니라, 사랑하는 대로 찍는 사진입니다. 내 앞에 보이는 저곳을 사랑하는 사람은 사랑을 담아 사진을 찍어요. 내 앞에 있는 이곳을 바라보면서 사랑하는 마음이 없으면 ‘사랑스럽지 않은’ 사진을 빚습니다.

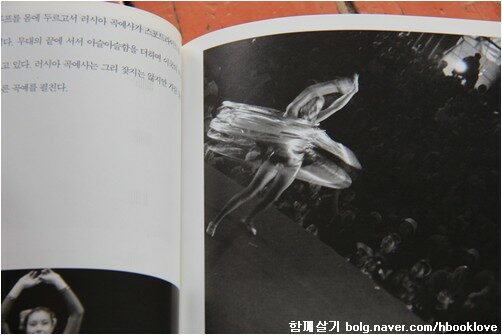

“그들이라고 왜 두렵지 않겠는가? 곡예를 하다가 떨어져 몇 번씩 병원 신세를 진 그들인데 말이다. 그러나 그들은 여전히 날마다, 하루에도 몇 번씩 새처럼 아름다운 비행을 하고 있다(54쪽).” 하고 이야기하는 오진령 님은 어떤 마음일까 하고 생각해 봅니다. 곡예사가 ‘새처럼 아름답게 난다’고 이야기하는 마음을 가만히 헤아려 봅니다.

그냥 날지 않고 새처럼 날되 아름답게 난다고 해요. 아니, 곡예를 하지 않고 새처럼 난다고 해요. 그러면, 오진령 님이 찍은 사진은 바로 ‘곡예를 하는 모습’을 찍은 사진이 아니라 ‘새처럼 아름답게 나는’ 사람들이 들려주는 이야기를 찍은 사진이겠지요.

사진이 날마다 새롭게 숨쉬는 까닭은 사진은 ‘기록하지 않’기 때문입니다. 참말, 사진은 기록하지 않습니다. 사진은 이야기를 합니다. 사진은 오늘 우리가 누린 삶을 이야기합니다. 사진을 들여다보면서 어제 우리가 누린 삶을 도란도란 이야기합니다.

우리는 기록물을 쳐다보면서 ‘아하 옛날에는 이랬지’ 하는 추억에 잠기지 않습니다. 아니, 이렇게 추억에 잠기는 사람도 있어요. 오진령 님은 추억에 잠기려고 사진을 찍지 않았을 뿐입니다. 이야기를 나누고 싶어 사진을 찍었고, 2004년뿐 아니라 2014년과 2024년에도 ‘오늘 우리가 살아가는 이야기’를 오순도순 꽃피우고 싶어 사진을 찍었구나 싶습니다.

“공연장 밖에서 손님을 맞는 원숭이들에게 사람들은 인사 치레인 양 손가락질을 하거나 무언가를 집어던지곤 한다. 그러나 정작 원숭이들은 사람들의 그런 무례한 행동도 재치 있게 받아넘기는 아량을 보인다. 서커스와 동고 동락해 온 오랜 연륜을 그들에게서 느끼게 된다(148쪽).”와 같은 이야기를 생각해 봅니다. 어떤 사람은 원숭이를 괴롭혀요. 어떤 사람은 원숭이뿐 아니라 사람도 괴롭혀요. 어떤 사람은 들과 숲에 농약을 함부로 뿌리면서 풀과 나무를 괴롭힙니다. 어떤 사람은 전쟁무기를 만들면서 지구별을 괴롭혀요. 핵무기를 만드는 핵발전소인데, 핵발전소를 멈추지 않으면서 지구별뿐 아니라 이 나라와 사회와 마을 모두 괴롭힙니다.

마을 한복판을 고속도로가 꿰뚫고 지나가는 한국입니다. 숲 한복판을 밀고 고속철도가 달리는 한국입니다. 더 빨리 달리니까 좋은가요? 이 도시에서 저 도시로 더 빨리 가는 사람은 좋겠지요? 그러면, 마을 한복판을 고속도로와 고속철도한테 빼앗긴 조그마한 시골마을 사람은 어떤 마음일까요? 땅값이 싼 시골에 공장을 지어 도시에서 문명과 문화를 누리는 오늘날인데, 시골마을에 공장이 들어서면서 맑은 물을 못 마신다면, 시골사람은 어떤 문명과 문화를 누린다고 해야 할까요?

사진을 찍는 오진령 님은 동춘서커스단 곡예사를 마주하면서 “줄 타는 곡예사가 고작 바이킹 따위에서 그렇게 무서워하는 것이 처음에는 의아스러웠다. 그 공포심은 도대체 무엇일까, 생각했다. 그래, 곡예사라고 해서, 줄을 탄다고 해서 두려움이 없는 것은 아니다. 그들도 보통 사람과 마찬가지로 두려움을 느낀다. 다만 날마다 그 큰 두려움을 견디는 것일 뿐이다(156쪽).” 하고 생각합니다. 곡예사도 사람이고 구경꾼도 사람입니다. 사진 찍는 이도 사람이고 사진 읽는 이도 사람입니다. 대통령도 사람일 테고 국무총리도 사람일 테지요. 진도 앞바다에서 배가 가라앉아 슬피 우는 사람들이 있고, 슬피 우는 사람들 옆에서 컵라면을 후루룩 먹는 사람도 있어요. 모두 사람이에요. 더 나은 사람이나 덜 떨어진 사람이 아니에요.

사진책 《곡마단 사람들》을 덮습니다. “우리 사회가 서커스 하는 사람을 이방인 대하듯 하는 한, 그들에게는 무대 밖의 우리가 이방인일 수밖에 없다(159쪽).”라고 읊는 이야기를 곰곰이 읽으면서 책을 덮습니다. 한자말 ‘이방인(異邦人)’은 “다른 나라에서 온 사람”을 뜻합니다. 무대에 선 곡예사를 바라보는 구경꾼은 곡예사가 “다른 나라에서 온 사람”이라고 여길 만합니다. 무대에 선 곡예사는 구경꾼을 바라보면서 이녁이 “다른 나라에서 온 사람”이라고 여길 만합니다.

도시에서는 시골내기가 다른 나라에서 온 사람이라고 여길 만해요. 시골에서는 도시내기가 다른 나라에서 온 사람이라고 여길 만할 테지요. 시골에서도 농약 안 쓰는 사람은 농약 쓰는 사람 둘레에서 “다른 나라에서 온 사람”이 됩니다. 시골에서 농약을 마구 쓰는 사람은 농약 안 쓰는 사람 둘레에서 “다른 나라에서 온 사람”이 되어요.

사진은 누가 찍는가요. 사진은 누가 누구를 찍는가요. 사진은 누가 누구를 찍어서 누구한테 읽히는가요. 이쪽 자리에서 찍는 사진과 저쪽 자리에서 찍는 사진은 저마다 어떻게 다를까요. 더 옳은 사진이 있을까요. 참을 숨긴 사진이 있을까요. 한 가지만 외곬로 바라보느라 큰 틀을 못 본 사진이 있을까요. 큰 틀로 바라본다고 하면서 막상 작은 곳을 스쳐 지나가기만 하는 사진이 있을까요.

글과 그림과 사진은 모두 기록이 아닙니다. 이야기입니다. 노래와 춤은 문화나 예술이 아닙니다. 이야기입니다. 기록으로 남기려고 글을 쓰지 않습니다. 이야기를 나누려고 글을 씁니다. 문화나 예술을 꽃피우려고 노래나 춤을 즐기지 않습니다. 그예 삶을 즐기려고 노래나 춤을 즐깁니다. 오진령 님은 동춘서커스 곡예사로 살아가는 사람들은 이웃과 동무로 살가이 마주했기에 사진을 찍을 수 있었고, 이 사진들은 곱게 빛나면서 사진책으로 태어났습니다. 4347.4.27.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 사진책 읽는 즐거움)