-

-

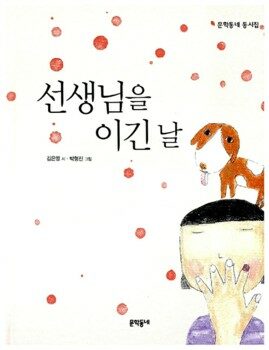

선생님을 이긴 날 ㅣ 문학동네 동시집 1

김은영 지음, 박형진 그림 / 문학동네 / 2008년 3월

평점 :

시를 사랑하는 시 24

삶에서 살아나는 말

― 선생님을 이긴 날

김은영 글

박형진 그림

문학동네 펴냄, 2008.3.11.

만화책이나 그림책이나 만화영화를 보는 일곱 살 아이가 곧잘 묻습니다. “아버지, 왜 책이나 영화에서는 ‘아버지 어머니’라고 안 하고 ‘엄마 아빠’라고 해?” 이런 물음에 딱히 들려줄 말이 없습니다. 나이가 들어도 ‘아버지 어머니’라고 말할 줄 모르는 다른 어른들 넋을 섣불리 아이한테 알려줄 수 없습니다. ‘엄마 아빠’는 아기일 적에 쓰는 말이요, 아기 티를 벗고 씩씩한 어린이로 서면, 이때부터 ‘아버지 어머니(아배 어매/아바이 어무이)’로 이름을 고쳐서 쓸 노릇입니다. 말과 넋과 삶을 슬기롭게 헤아리면서 살림과 사랑과 꿈을 곱게 거느린다면, 이런 낱말 한 마디를 누구나 잘 다스리리라 생각해요. 지난날에는 누구나 이 대목을 바로잡았어요. 어느 마을에서나 어느 어른들이나 아이한테 말을 올바르고 슬기롭게 가르쳤습니다.

말을 올바르고 슬기롭게 가르치는 삶이란, 생각과 마음을 올바르게 가르치는 삶입니다. 생각과 마음을 올바르게 가르치는 삶이란, 어른과 아이가 저마다 하루를 알차고 알맞게 가꾸면서 아름다운 빛을 누리는 나날입니다.

우리 집 일곱 살 아이는 다시 말합니다. “책하고 영화에서 ‘아버지 어머니’라고 나오면 좋겠다.” 요즈음 일곱 살 아이는 책을 읽다가 ‘엄마’라 적힌 대목이 보이면 나한테 가지고 옵니다. 그러고는 “아버지, 여기 ‘엄마’를 ‘어머니’로 고쳐 주셔요.” 하고 말합니다. 아무래도 아이한테 자꾸 이 말이 보이니 눈에 걸리는구나 싶어요.

.. 엄마 여길 좀 봐요 / 꽃무늬가 참 예뻐요 .. (고양이 발자국)

시골에서 살면서 늘 생각합니다. 우리 식구는 시골에서 살아가니 우리 식구가 나누는 이야기는 ‘시골에서 살아가는 이야기’입니다. 우리 식구는 텔레비전을 안 봅니다. 우리 식구는 신문을 안 읽습니다. 우리 식구가 주고받을 이야기는 ‘텔레비전과 신문하고 동떨어진 이야기’입니다.

아침저녁으로 멧새 노랫소리를 듣습니다. 늘 듣는 노랫소리인 만큼, 늘 멧새 노랫소리를 놓고 이야기꽃을 피웁니다. 하루 내내 나무를 바라보고 풀을 마주합니다. 이웃을 만나건 동무를 만나건 언제나 나무랑 풀 이야기를 속삭입니다. 이웃이나 동무는 나무나 풀 이야기를 안 하고 싶을는지 모르나, 내가 하고 싶은 이야기는 나무와 풀을 살피는 이야기입니다. 나무를 쓰다듬고 풀을 뜯으며 나뭇잎에 맺힌 벌레 씨앗이랑 풀꽃이 피우는 이야기를 나누고 싶어요.

.. 눈과 비가 어울려 / 사이좋게 내려와요 .. (진눈깨비)

꽃을 좋아하는 사람은 꽃빛 묻어나는 이야기잔치입니다. 바다를 좋아하는 사람은 바다내음 깃든 이야기잔치입니다. 숲을 좋아하는 사람은 숲노래 그윽한 이야기잔치입니다.

우리는 누구나 스스로 가장 좋아하는 이야기를 나누고 싶습니다. 우리는 누구나 저마다 가장 좋아하는 삶길을 걷습니다.

서울과 수도권에 사람이 가장 많이 몰린 까닭은, 사람들 스스로 서울과 수도권에서 살고 싶기 때문이에요. 이녁이 그곳에서 가장 잘 살아갈 수 있다고 여기기 때문입니다.

좋거나 나쁜 것은 없습니다. 옳거나 그른 것은 없습니다. 그저 그뿐입니다. 누군가는 작은 들꽃을 밟으면서 밟은 줄 못 느껴요. 누군가는 풀밭을 자가용으로 밟으면서 밟은 줄 알아차리지 않아요.

나는 아주 먼 데에 섰어도 느티나무에 새잎이 복복 돋으며 올망졸망 푸른 빛으로 바뀌는 모습을 알아차립니다. 버들잎이 돋는다든지, 초피꽃이 핀다든지, 모과꽃망울이 커진다든지, 매화꽃차례가 하나둘 떨어진다든지, 모두 알아보거나 알아챕니다. 다른 누군가는 겉모습만 보고도 자동차 이름을 훤히 꿸 테지요. 다른 누군가는 차림새만 보고도 저이가 입은 옷이 얼마짜리인지 알아맞추겠지요.

.. 고향 떠나 / 잘 산다는 사람은 / 아무도 / 아직 안 돌아왔어요 .. (고향 찾는 사람들)

김은영 님 동시집 《선생님을 이긴 날》(문학동네,2008)을 읽습니다. 무척 맛깔스러우면서 재미있게 쓴 동시로구나 하고 느낍니다. 재미있게 놀지 못하면서 시험지옥과 학원지옥에 갇혀야 하는 오늘날 도시 아이들한테 김은영 님 동시집은 싱그러운 샘물과 같은 이야기잔치가 되리라 느낍니다.

참말 그렇지요. 오늘날 아이들은 얼마나 고단한가요. 오늘날 아이들은 ‘제 집 마당에서 놀 수조차 없’어요. 아파트에서 살아가는 아이들한테는 마당이 없거든요. 아파트 놀이터라 해서 느긋하게 놀 만한 데가 되지 못합니다. 가까운 공원조차 혼자 가기 힘듭니다. 왜냐하면, 집에서 공원까지 가는 길에 자동차가 너무 많고 무시무시하게 달려요. 아이들 어버이는 아이만 달랑 공원에 보내기 두렵습니다.

그런데, 아이들은 공원에서도 마음껏 뛰놀지 못하기 일쑤입니다. 잔디밭에 들어가지 말라고도 하고, 잔디밭에 농약을 듬뿍 뿌리기도 합니다. 공원에도 스쿠터나 오토바이가 싱싱 달립니다. 달릴 곳 없기에 공원을 달리는 자전거도 많습니다.

개구지게 뛰놀지 못하는 아이들한테는 어떤 동시를 들려줄 수 있을까요. 학교와 학원에 갇힌 채 ‘예비 수험생’처럼 온갖 지식과 교과서와 학습지만 머릿속에 집어넣어야 하는 아이들한테는 어떤 동시가 삶밥이 될 만할까요.

.. ‘ㄹ’ 받침 한 글자 속에 / 자연이 들어 있구나 / 사람이 살아가는 데 / 소중한 것들이 들어 있구나 .. (‘ㄹ’ 받침 한 글자)

삶에서 살아나는 말입니다. 삶이 살아나지 않으면 말이 살아나지 않습니다. 말놀이를 하거나 말솜씨를 부린다고 해서 삶이 살아나지 않고 말도 살아나지 않습니다. 아이들이 저마다 제 삶을 억누르는 고리를 끊거나 굴레를 벗어던질 수 있어야 합니다.

아이들은 왜 대학교에 가야 할까요? 아이들은 왜 중·고등학교에 가야 할까요? 아이들은 왜 초등학교에 다녀야 할까요? 대학교에 가야 하니 고등학교에 가나요? 고등학교에 가야 하니 중학교에 가나요? 중학교에 가야 하니 초등학교에 가나요? 초등학교는 아이한테 어떤 배움터이거나 삶터일까요?

재미있고 맛깔스러운 동시를 살포시 내려놓을 수 있어도 ‘재미있’고 ‘맛깔스러우’리라 생각해요. 아이가 나아갈 삶과 어른이 걸어갈 길을 찬찬히 짚어도 재미있고 맛깔스러우리라 생각해요. 아이들이 스스로 사랑을 키우고, 어른들 또한 스스로 삶을 즐기며 신나게 뛰노는 빛을 그릴 수 있으면, 동시이든 어른시이든 아름다운 이야기가 노래처럼 흐르며 재미있고 맛깔스러운 깊이와 너비를 더하리라 생각해요. 4347.4.5.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 시골에서 동시읽기)