내가 좋아서 읽는 책

외국 도서관 이야기를 담은 《지상의 아름다운 도서관》이라는 책을 드디어 읽어 보았습니다. 2006년에 처음 나온 책을 2013년이 되어서야 읽습니다. 나는 이 책 처음 나올 적부터 살짝 못마땅했습니다. 책이름부터 일본 말투로 붙인 ‘지상의 무엇무엇’ 꼴이 못마땅하고, 도서관이라는 곳은 아름답다거나 안 아름답다고 나눌 일이 없을 텐데 싶어 못마땅했어요. 책이름을 한국말답게 붙인다면 ‘이 땅에 아름다운 도서관’이나 ‘지구별 아름다운 도서관’이나 ‘아름다운 도서관’이라 하면 됩니다. 무엇보다, 도서관은 도서관일 뿐이에요. 한국은 한국입니다. 한국이 지구에서 가장 아름다운 나라도 아니지만, 굳이 가장 아름다워야 하지 않아요. 한국은 한국대로 아름답고, 일본은 일본대로 아름다우며, 부탄은 부탄대로 아름답습니다. 곧, 어느 무엇을 가리킨다고 할 적에는 이렇게 금을 긋거나 저렇게 줄을 세울 까닭이 없어요. 더더구나, 책은 아름답다거나 안 아름답다고 나누어 읽지 않아요. 삶을 누리려고 읽는 책이고, 스스로 삶을 새롭게 짓는 길에 이슬떨이나 어깨동무나 길동무가 되기에 읽는 책입니다. 이러한 책 건사하는 도서관은 아주 마땅히 아름답지요. 아름다움으로 놓고 보더라도, 모든 도서관은 그 도서관대로 아름다워요. 비록 한국 도서관 거의 모두 아직까지 시험공부 하는 공부방 테두리에서 못 벗어난다 하지만, 마치 수용소 같은 열람실을 둔다 하지만, 책이 있고 책 들여다볼 자리 있어 아름다워요.

가끔 서울마실 하노라면, 서울 한복판에 선 나무를 바라보다가 가슴이 아프고 쓰립니다. 자동차 배기가스에 시달리고, 서울사람 쓰레기에 들볶이는 나무를 가만히 쓰다듬으며 가슴이 찡하고 눈물이 납니다. 나무는 나무인데, 나무다운 숨결을 건사하지 못해요. 해마다 뭉텅뭉텅 가지 잘리는 모습을 보면 더 슬프고 시립니다. 그러나, 서울에서 살아야 하는 나무를 가리켜 ‘이 땅에 슬픈 나무’라고는 생각하지 않아요. 그저 ‘나무’입니다. 서울에 가서도 ‘이렇게 나무를 만날 수 있구나, 서울에도 이렇게 나무가 있구나’ 하고 느끼며 반갑습니다. 이 나무들 아파하고 슬퍼하는 모습 느끼면서 가만히 껴안거나 어루만지지요. 나무이니까요.

시골에서 자라는 나무라야 ‘참다운 나무’가 아닙니다. 나무는 어디에서나 나무입니다. 시골 들판에서 자라는 들꽃이어야 ‘참다운 들꽃’이 아닙니다. 서울 한복판 거님길 돌 틈 비집고 자라는 들꽃도 참말 들꽃입니다.

아마, 《지상의 아름다운 도서관》이라는 책에 나오는 ‘건물 아름답다는 도서관’치고, 만화책 《나의 오늘》이나 《금색의 갓슈》나 《은빛 숟가락》을 건사하는 데는 없으리라 봅니다. 소장도서 100만 권이라느니 1000만 권이라느니 하더라도, 이 작은 만화책들 알뜰히 건사하면서 꿈과 사랑 길어올리는 ‘건물 아름답다는 도서관’ 있을까 궁금합니다.

국립중앙도서관에는, 또는 국공립도서관에는, 또는 대학도서관에는, 또는 군립도서관이나 시립도서관에는, 이 조그맣고 ‘아름다운’ 만화책 하나 건사할까요. 이런 도서관과 저런 도서관 지키는 일꾼들은 이 자그맣고 ‘예쁜’ 만화책 하나 건사하려고 마음을 기울이거나 힘을 쏟을까요.

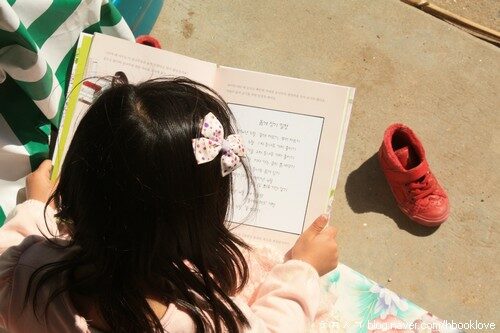

나로서는 내 보금자리가 도서관입니다. 보금자리는 숲이면서 들이요 도서관입니다. 보금자리는 살가운 집이고 마을이며 별입니다. 보금자리는 사랑을 누리는 책 깃든 따사로운 쉼터입니다. 내가 좋아서 읽는 책 하나를 가슴에 품으며 내 보금자리를 돌봅니다. 내가 즐겁게 읽는 책 하나를 아이들과 함께 웃고 떠들며 받아들이는 동안, 시나브로 내 눈망울 촉촉히 젖습니다. 4346.3.16.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013)