-

-

들풀 같은 사람들 - 영월 사람들의 사진 속의 삶 이야기

엄상빈 지음 / 눈빛 / 2008년 4월

평점 :

찾아 읽는 사진책 125

누구와 무엇을 하는 사진일까

― 들풀 같은 사람들

엄상빈 글·사진

눈빛 펴냄,2008.4.1./2만 원

2013년 새해를 맞이하면서 큰아이는 여섯 살, 작은아이는 세 살, 아버지는 서른아홉 살, 어머니는 서른네 살이라는 숫자를 되새깁니다. 아이들은 제법 나이를 먹고, 어버이도 퍽 나이를 먹습니다. 여섯 살이나 세 살이라면 어른 나이로 보자면 꽤 어리다 할 만하지만, 아이들과 부대낀 나날을 헤아리면 참 긴 해를 함께 살았구나 싶습니다.

어느새 여섯 살이고 세 살이라니. 어느덧 큰아이는 혼자 건사하는 일이나 놀이가 많고, 작은아이도 똥오줌 거의 다 가릴 줄 알아요. 하루가 새삼스럽고 한 주는 놀라우며 한 달은 대단하고 한 해는 아름답습니다. 아이를 낳아야 어른이 된다고도 하지만, 아이만 낳아서는 어른이 못 되고, 아이하고 부대끼는 나날을 누려야 비로소 어른으로 나아가는구나 싶어요.

큰아이가 태어난 2008년 8월부터 아이들 사진을 찍었으니 2013년이면 여섯 해째 아이들 사진을 찍는 셈이요, 아이들 사진을 날마다 30∼50장은 너끈히 찍었으니까 여섯 해 동안 쌓인 아이들 사진은 아주 많다 할 만합니다. 이 아이들이 앞으로 자라고 또 자라며 새로 찍을 사진을 헤아리면 훨씬 더 많겠지요.

아이들과 살아가며 사진 찍는 하루를 돌이켜보면, 이 아이들과 살아가니까 사진을 찍습니다. 언제나 즐겁고 늘 반가우니 사진을 찍습니다. 이 모습도 귀엽고 저 모습도 사랑스럽습니다. 이곳에서도 예쁘고 저곳에서도 고와요. 하루하루 마음으로 담는 이야기를 그때그때 사진을 빌어 간직합니다.

사진기가 없다면 어떠했을까요. 사진기가 없으면 사진으로 적바림하지 않을 테지만, 마음으로 건사하겠지요. 눈으로 바라보고 귀로 들으며 마음으로 느낍니다. 눈으로 담고 귀로 담으며 마음으로 담습니다. 그래서, 사진기 있어 사진을 찍는 오늘날에도 이와 같이 생각합니다. 사진기 단추를 누르기 앞서 눈으로 바라봅니다. 필름이나 디지털파일로 담기 앞서 귀로 듣습니다. 사진을 종이로 뽑기 앞서 마음으로 느낍니다.

이야기를 날마다 새롭게 빚습니다. 날마다 새로운 하루인 만큼 날마다 새로운 이야기가 샘솟습니다. 이야기를 늘 새록새록 짓습니다. 늘 새록새록 빛나는 삶인 만큼 늘 새록새록 푸른 이야기를 길어올립니다.

사진에는 노랫소리를 못 담는다고 하지만, 고운 목소리 뽑아 노래하는 넋을 담습니다. 사진에는 싱그러운 풀내음을 못 담는다고 하지만, 싱그러운 풀내음 듬뿍 누리는 손길을 담습니다.

역사가 있으니, 이를 사진으로 찍어 ‘사진으로 남기는 역사’를 이룹니다. 문화가 있으니, 이를 사진으로 옮겨 ‘사진으로 남기는 문화’를 이룹니다. 이야기가 있으니, 이를 사진으로 담아 ‘사진으로 남기는 이야기’를 이뤄요. 사진으로 찍기에 역사나 문화나 이야기가 되지 않아요. 사진에 앞서 스스로 역사요 문화요 이야기이기에, 사진으로 찍으면 ‘사진으로 찍는 무엇’으로 거듭납니다.

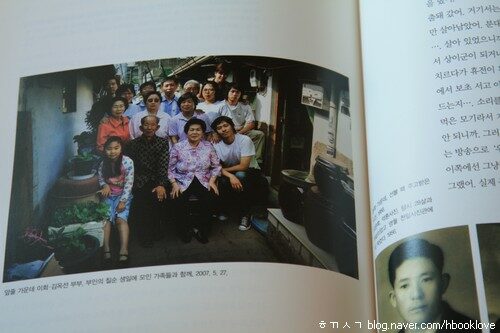

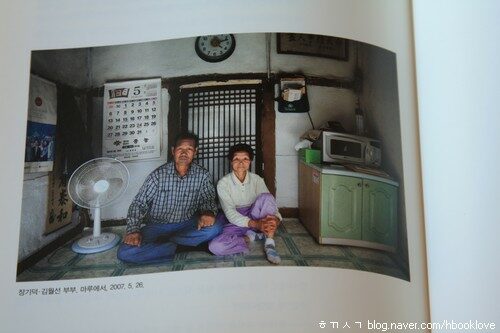

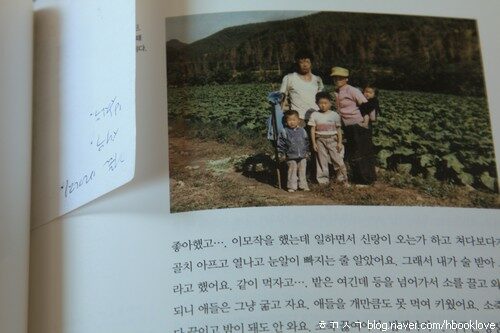

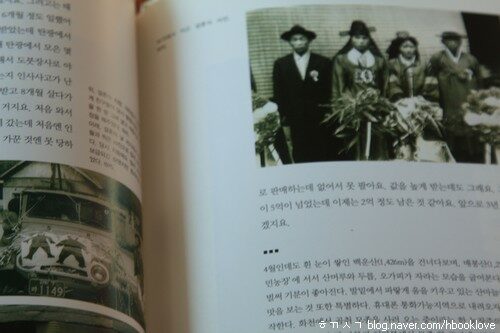

엄상빈 님은 강원도 영월 사람들을 마주하면서 이야기를 듣고 사진을 새로 찍습니다. 강원도 영월에서 뿌리내려 살아가는 사람들이 먼먼 지난날 삶을 누리던 발자국 남은 사진을 돌아보면서 옛이야기를 새로 갈무리합니다. 사진책 《들풀 같은 사람들》(눈빛,2008)은 책이름 그대로 ‘들풀 같은’ 사람들, 아니 고스란히 ‘들풀인’ 사람들 이야기를 들려줍니다.

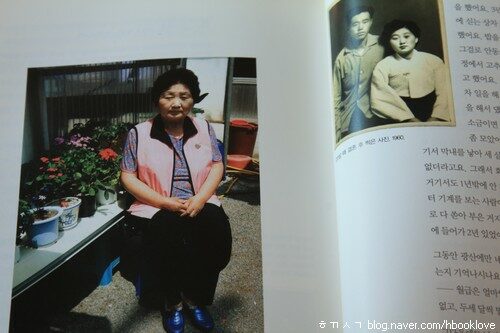

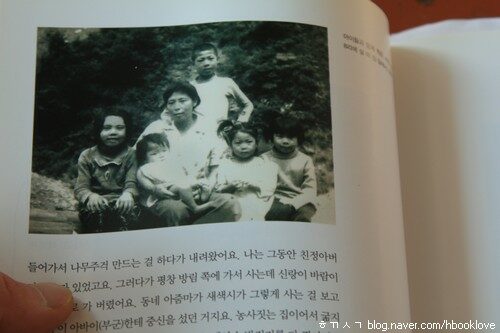

“오래된 다른 사진을 청해 보았지만 그것 또한 한낱 희망사항에 불과할 뿐이었다. 그 시절에 한가롭게 사진이나 찍고 있을 시간과 여력이 어디 있었겠는가. 이 사진 한 장이라도 용케 남길 수 있었던 것이 그나마 다행한 일일 것이다(21쪽).” 하는 이야기를 읽으며 생각합니다. 이 사진 하나라도 용케 남겼다기보다, 종이에 앉힌 사진은 이 하나로도 넉넉하지요. 마음에 이야기를 아로새겼고, 몸에 이야기를 돋을새김했으니까요. 입으로 들려주는 목소리에 숱한 이야기 피어납니다. 손마디와 주름살을 바라보면서 지나온 삶자락 이야기꽃 환하게 피어납니다.

“지금으로선 믿기 어려운 우리 민중의 고단한 삶이 밭에서 고구마 캐듯 줄줄이 이어져 나온다. 언제부턴가 배경과 광선을 고민하며 담아내는 한 컷 한 컷의 사진보다 이분들의 한 마디 한 마디가 더욱 소중하고 크게 들려오기 시작했다(125쪽).” 하는 이야기를 읽으며 생각합니다. 틀이나 빛이 있어야 사진을 찍는다고 하지만, 틀이나 빛을 잘 몰라도 사진을 찍어요. 틀이나 빛을 잘 맞춘 사진은, 말 그대로 ‘틀이나 빛을 잘 맞춘’ 사진이에요. 이러한 틀이나 빛을 잘 맞춘대서, 이 사진에 이야기가 깃들지 않아요. 그리고, 이야기 깃들지 않은 사진을 바라보면 ‘이야, 잘 찍었네’ 하고 느낄 테지만, ‘이야, 재미난 이야기네’ 하고 느끼지 못해요. 이야기 깃든 사진을 찍는다면, ‘이야, 재미난 이야기네’ 하고 느낄 테고, 재미난 이야기 깃든 사진에서 틀이나 빛이 좀 어긋나거나 어수룩하다 하더라도, 이를 대수로이 생각하는 사람은 없어요. 글이든 노래이든 사진이든 춤이든 무엇이든, 모두 ‘이야기가 있느냐 없느냐’를 대수로이 살피니까요.

엄상빈 님은 영월마을 이웃을 마주하며 비로소 사진을 다시 읽고 사진을 거듭 찍으며 사진을 새삼스레 생각합니다. 아마, 예전에는 이 같은 대목을 살피지 못하셨겠지요. 이제서야 사진에 눈을 뜬다 할 만하지만, 이제부터 사진에 눈을 뜬다고 할 수 있어요. 뒤늦게 사진을 깨닫는다기보다, 시나브로 사진과 살가이 사귀면서, 사진을 이루는 사람살이를 즐길 수 있다고 할 만해요.

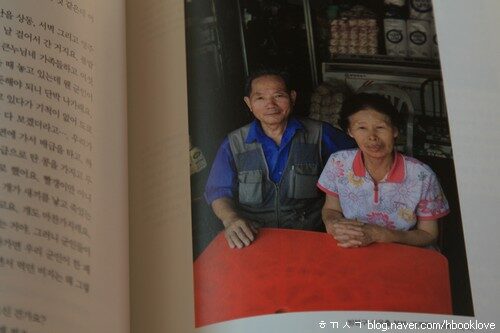

“집 옆 비닐하우스에서는 토마토가 무럭무럭 자라는 중이고, 거실에는 아들·딸·사위 그리고 손자들과 함께 찍은 커다란 가족사진과 회갑 기념사진, 그리고 그 옆에 노래경연대회에서 타 온 커다란 벽시계가 그간 살아온 과정들을 요약하여 보여줄 뿐이다(155쪽).” 하는 이야기를 읽습니다. “아무도 귀담아 들어 준 적도 없고 남달리 인정받을 것도 없는 그녀의 일생이지만, 이름 모를 들풀처럼 살아온 이분들 하나하나가 우리의 역사이고 뿌리일 것이다(170쪽).” 하는 이야기를 읽습니다. 누구와 무엇을 하는 사진일까요. 나는 어디에서 무엇을 하는 사람일까요. 내 사진기는 나한테 어떤 삶벗 구실을 할까요. 내 이웃이 들풀과 같다고 느낀다면, 내 이웃과 마주한 나는 어떠한 숨결인가요. 나도 내 이웃처럼 들풀과 같은 숨결인지요. 나부터 내 이웃이랑 알뜰살뜰 어깨동무하는 어여쁜 들풀로 살아가는가요.

생각하는 삶에서 생각하는 사진이 태어납니다. 사랑하는 삶에서 사랑하는 사진이 태어납니다. 맑은 삶에서 맑은 사진이 태어납니다. 몸가짐을 추스르고 마음가짐을 다스립니다. 새롭게 맞이하는 하루를 기쁘게 누립니다. 아이들과 복닥이는 하루란 얼마나 고마운 빛인가 헤아리며 빙그레 웃습니다. 살아가는 결이 사진을 찍는 결입니다. 살아가는 빛깔이 사진을 읽는 빛깔입니다. 하루하루 모여 이야기가 되고, 하루하루 모인 이야기가 사진이라는 옷을 입으며 곱다시 흐드러집니다. 4346.1.7.달.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 사진책 읽는 즐거움)